无线传感器网络(wireless sensor networks,WSN)是一种基于无线传感器节点感知,并通过自组织多跳通信的无线网络.由于部署环境限制,网络节点大多由电池供电,使得电池能量往往成为网络通信的瓶颈.在低占空比(low-duty-cycle,LDC)无线传感器网络中,无线传感器节点的占空比低于10%,能够有效地延长WSN网络的生命周期[1-2],但低占空比也使得邻居节点之间通信的延迟变大,从而影响无线节点间的数据传输和接收.

对于无线传感器网络支持的许多实时业务和应用(比如军事通信、环境监测等),都需要尽快地向终端用户传输无线数据信息,减小传输延迟,以免影响业务的实时观测和执行.这就要求源节点发出数据信息后,目标节点需要在规定的时延内收到数据信息.近年来,大多数节能研究都集中在硬件设计、电源管理方面,利用低占空比模式来节能的工作相对较少.对于低占空比WSN网络,节点休眠机制是改善网络能量消耗的有效方式,也是WSN领域的研究热点.当前,对于低占空比WSN网络环境下节点的休眠机制研究较少,休眠机制对链路质量、数据延迟的考虑较少,缺乏深入有效的研究[3].

文献[4]提出了一种具有自适应性的路由协议,以改善WSN网络的无线链路;文献[5]提出了一种链路传输控制算法,通过控制传输时延,减少节点的能量消耗.然而,这些方法往往需要增加额外硬件设备,没有综合考虑节点休眠、节点剩余能量之间的关系,使得这些算法在低占空比无线传感器网络中性能受限,影响网络的工作周期和传输性能.

针对低占空比WSN中链路不稳定、能量消耗不均衡等问题,提出了一种节点自适应休眠算法.该算法能够根据无线链路状况,自适应地调度节点休眠时隙和工作时隙,保证在时延约束条件下网络的整体能耗最小.同时,在自适应休眠机制加入能量感知,使无线路由根据节点的剩余能量自适应调整,均衡节点能量使用,提升WSN的工作时长.经仿真和分析发现,该算法能够在满足传输时延的同时,有效地减少工作时隙及节点能量消耗,从而提升网络的工作周期.

1 低占空比WSN网络模型

WSN中的传感器节点一般处于工作和休眠两种状态.在工作状态,节点要进行无线感知,完成无线传输、路由等功能,空闲时进行无线侦听;在休眠状态,则只保留定时功能.

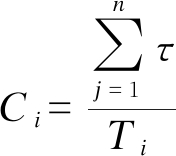

假设Ti表示无线传感器节点i的一个工作周期,则Ti由多个连续的工作时隙和休眠时隙共同构成时间周期.以节点i为例,![]() 表示该节点第j次处于工作时隙,τ表示节点i处于工作状态的持续时隙个数,

表示该节点第j次处于工作时隙,τ表示节点i处于工作状态的持续时隙个数,![]() 表示该次工作的起始时间.在低占空比WSN网络通信中,时隙大小固定,则节点i在某个周期里的工作调度可以表示为

表示该次工作的起始时间.在低占空比WSN网络通信中,时隙大小固定,则节点i在某个周期里的工作调度可以表示为

(1)

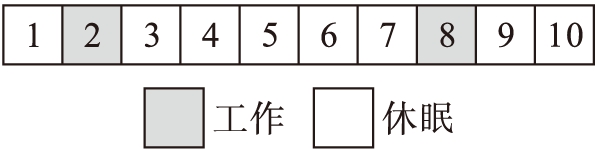

图1显示了某无线传感器节点的一个工作调度周期,周期持续时间为Ti,一个方格表示一个时隙,则该节点在时隙2、8工作,在其余时隙休眠.占空比是指一个周期内,无线传感器节点所有工作时间与整个周期时间的比值.根据式(1)可以推出节点i的占空比为

(2)

图1 无线传感器节点的工作调度

Fig.1 Working schedule of wireless sensor nodes

在WSN网络中,节点休眠需满足以下的规定条件:1)无线传感器节点在部署前按照算法设计确定休眠调度机制;2)邻居节点通过广播消息共享其休眠调度表;3)无线传感器节点更新休眠调度表后,会在下一轮的广播中通知邻居节点.收到确认回复后,该节点在下一轮调度中采用新的休眠机制.

当网络中的节点都处于工作状态,邻居节点之间可以随时发送或接收数据,此时的无线传输延迟一般仅为毫秒级.但在低占空比WSN网络中,除了一般意义上的传输时延,发送节点需要等邻居节点处于工作状态才能发送无线数据.由于WSN的占空比较低,使得休眠延迟要比无线节点间的无线通信延迟要长,传输无线数据需要等待更长的时间和时延.在本文中,定义发送节点从收到预备传输的数据至发现邻居节点处于工作状态且能够发送信息时,这个持续的时间段为休眠延迟.

2 算法设计

面对低占空比WSN中链路质量不稳定的情况,要求节点自适应休眠机制能够在满足特定延迟要求的情况下尽量减少能量消耗[6],从而延长网络系统的工作周期.由此,低占空比WSN中的节点自适应休眠机制需要包含两方面的内容:

1) 节点休眠调度.调整路径节点的选择概率,增加其工作时隙,在保证传输时延的前提下,减小网络中节点的能量消耗.

2) 能量感知.在节点休眠调度的同时,对邻居节点进行能量感知,从而均衡网络中所有节点的能量消耗,提升系统的工作周期.

2.1 自适应休眠调度算法

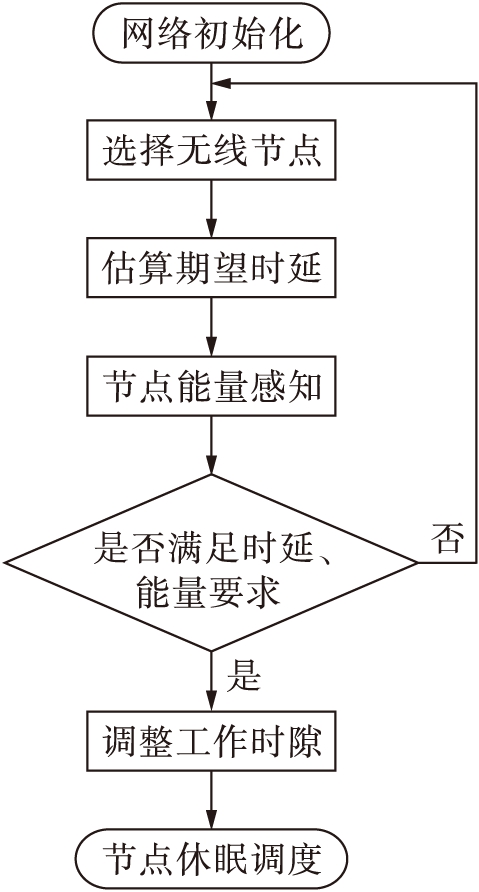

为了满足实际应用的延迟要求,需要增加传感器节点的工作时隙.节点休眠调度机制要保证工作时隙增加最少,使得无线传输需要消耗的能量最少,具体步骤如图2所示.

图2 算法流程图

Fig.2 Flow chart of algorithm

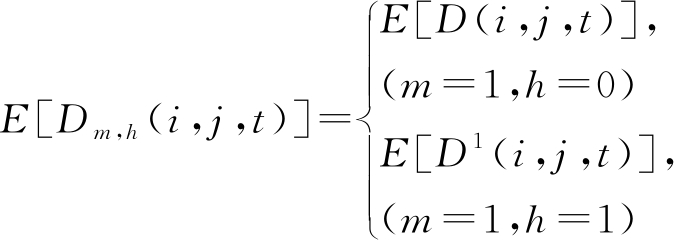

为量化节点i至j的网络传输延迟,假设节点i在t时刻收到无线数据,随即需要发送至节点j,若增加h个工作时隙才能在最小休眠时延内完成任务,则用E[Dm,h(i,j,t)]表示该最小休眠时延期望值,m表示路由路径的跳数,h≤m.算法的具体步骤描述如下:

1) 初始化网络传感器的工作周期,计算节点i至j的时延期望值E[Dm,h(i,j,t)].若E[Dm,h(i,j,t)]≤B,即时延期望小于或等于网络业务要求时延指标B,则无需增加网络节点的工作时隙;反之,跳转至步骤2).

2) 逐次加1地增加工作时隙,并计算增加h次工作时,低占空比WSN网络的最小时延期望值E[Dm,h(i,j,t)],直至E[Dm,h(i,j,t)]≤B或h=m.在规定时延范围条件下,使得h取值最小.

3) 若不增加节点j的工作时隙,则网络中传输时延保持不变.在相同工作周期内,增加节点j的工作时隙能够降低节点i与j间的休眠时延.节点i与j间的时延期望值可表示为

(3)

2.2 能量感知

在WSN网络实际无线传输过程中,由于节点分布的差异性,使得无线路由经过关键位置节点的频率要远高于普通节点[7-8].这就使得关键位置的无线传感器节点能量消耗较大,而偏远节点的能量则留存较多,能量消耗不均衡使得网络中部分节点由于能量耗尽,过早地结束了工作周期,或者对后续的无线数据传输造成了不利影响.

针对这些问题,本文在节点自适应休眠机制中增加能量感知的功能.该机制基于节点能量感知,可以调整网络节点的工作时隙,例如,限制网络中剩余能量较少的节点的工作时隙,尽量使其休眠以达到较少能耗的目的;同时增加网络中剩余能量较高的节点苏醒次数,使其尽量多地参与到数据传输过程中.虽然能量感知可能会增加数据传输的延迟,但能均衡WSN网络的节点能量消耗,从而延长WSN网络的生命周期.如果用Eavg表示网络平均能量,节点j自身的剩余能量用![]() 表示,则节点i与j间的时延期望值可表示为

表示,则节点i与j间的时延期望值可表示为

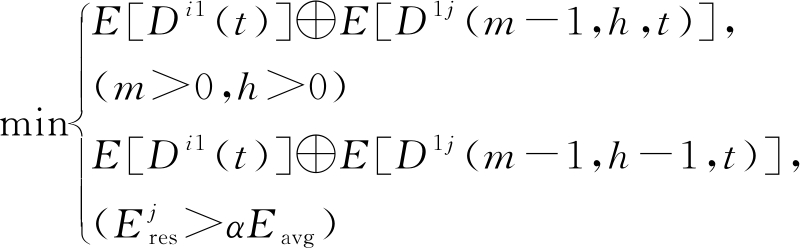

E[Dm,h(i,j,t)]=

(4)

式中,α为权重值.式(4)采用能量感知策略首先迫使无线传感器节点比较自身剩余能量与节点平均能量.当![]() 时,即节点j的剩余能量大于网络节点平均能量的要求比例时,才能增加工作时隙;否则,则需要按照休眠调度表安排时隙.经大量的实验分析发现,当α≈1.2时,能实现无线节点休眠调度与节点能量均衡的协同最优.

时,即节点j的剩余能量大于网络节点平均能量的要求比例时,才能增加工作时隙;否则,则需要按照休眠调度表安排时隙.经大量的实验分析发现,当α≈1.2时,能实现无线节点休眠调度与节点能量均衡的协同最优.

3 仿真与分析

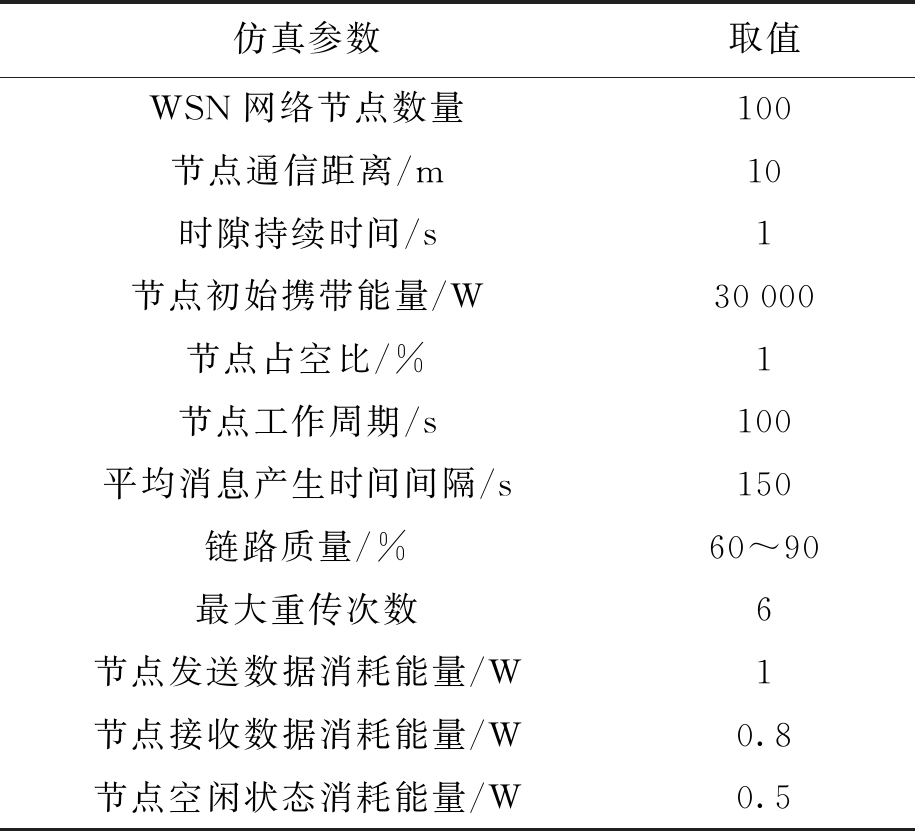

实验采用MATLAB进行仿真,构建一个半径50 m的圆形区域,在其中随机部署600个无线传感器节点.表1显示了仿真环境的参数设置,并根据Deborah Estrin提出的耗能模型计算WSN网络中节点能量的消耗值.为有效地模拟仿真环境,每次实验重复50次,取50次实验的均值,并将本文算法与经典的节点休眠TOSS算法[9]、LDAS算法[10]进行对比,对比算法采用线性节点休眠调度的思想使节点端到端延迟最小.

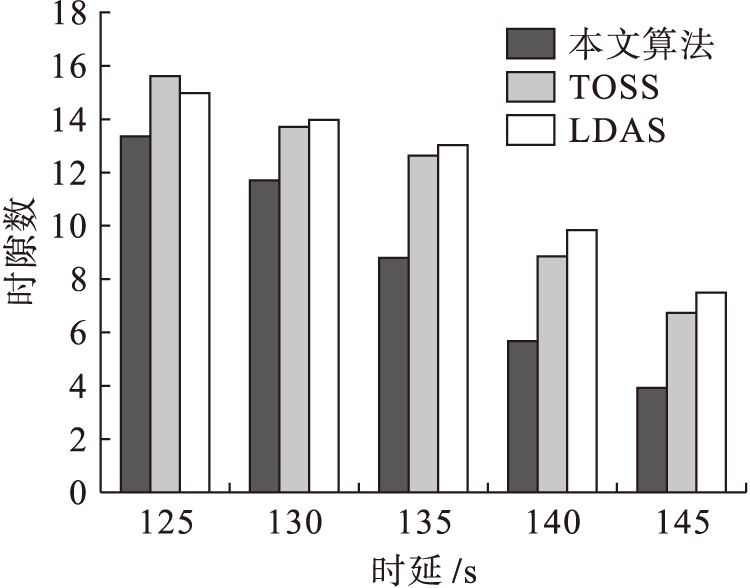

图3为低占空比WSN网络要求不同时延条件下,3种算法需要增加的时隙个数对比图.当时延不大于120 s时,要求网络中有更多的节点处于工作时隙,需要增加的时隙较多,而本文算法与TOSS、LDAS算法需要增加的时隙相差较小.随着时延的增加,网络中需要增加的时隙数减少,而此时本文算法的优势进一步凸显,3种算法需要增加的时隙数之差进一步扩大,能更好地为网络数据传输提供工作时隙,增加节点的休眠时间.

表1 仿真参数设置

Tab.1 Settings of simulation parameters

仿真参数取值WSN网络节点数量100节点通信距离/m10时隙持续时间/s1节点初始携带能量/W30000节点占空比/%1节点工作周期/s100平均消息产生时间间隔/s150链路质量/%60~90最大重传次数6节点发送数据消耗能量/W1节点接收数据消耗能量/W0.8节点空闲状态消耗能量/W0.5

图3 不同时延条件下需要增加的时隙个数对比

Fig.3 Comparison of required numbers of added time slots under different delay conditions

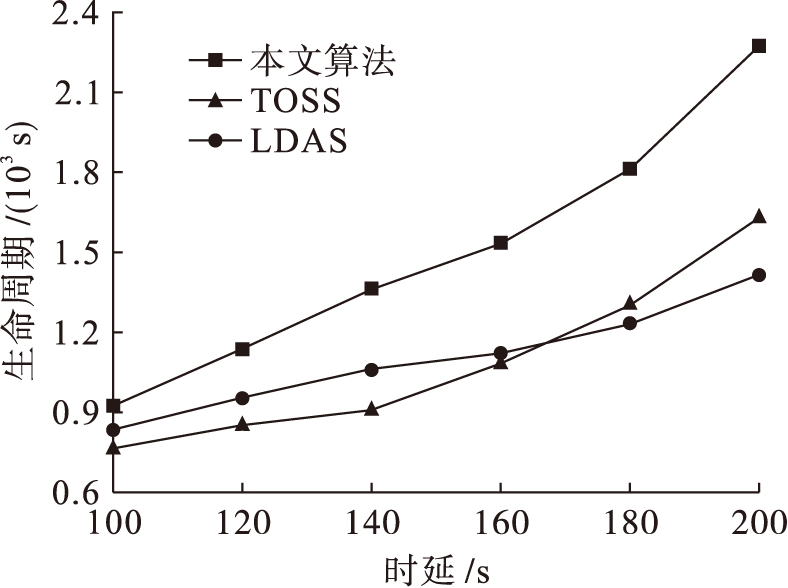

图4为不同时延条件下,3种算法对应的低占空比WSN网络生命周期对比图.分析可知,当时延要求较为严格时(不大于120 s),网络的生命周期较短;当时延要求较低时(大于120 s),网络的生命周期会大大延长.因为时延要求越低,网络数据传输需要的工作时隙越多,消耗的节点能量就越大,使得低占空比WSN网络的生命周期越短;反之,需要的工作时隙越少,节点能得到更多的休眠时隙,网络的生命周期就越长.随着时延的增大,本文算法能更好地调度节点休眠,使得网络生命周期延长的优势进一步凸显.

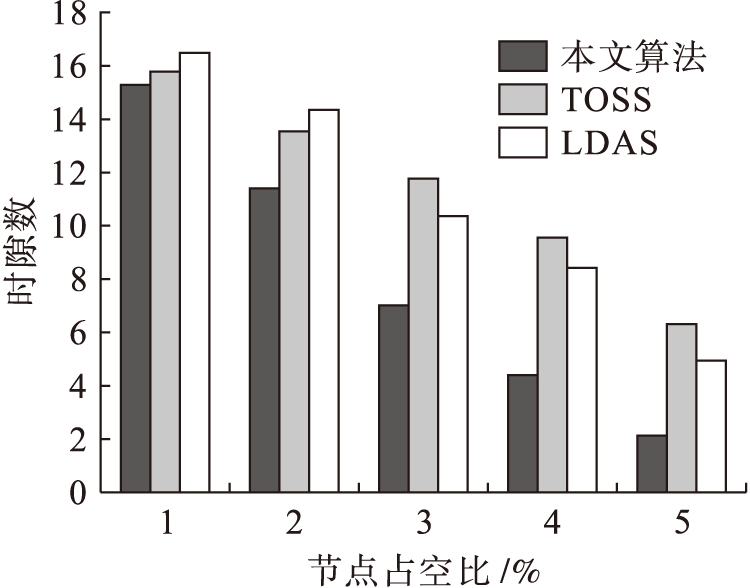

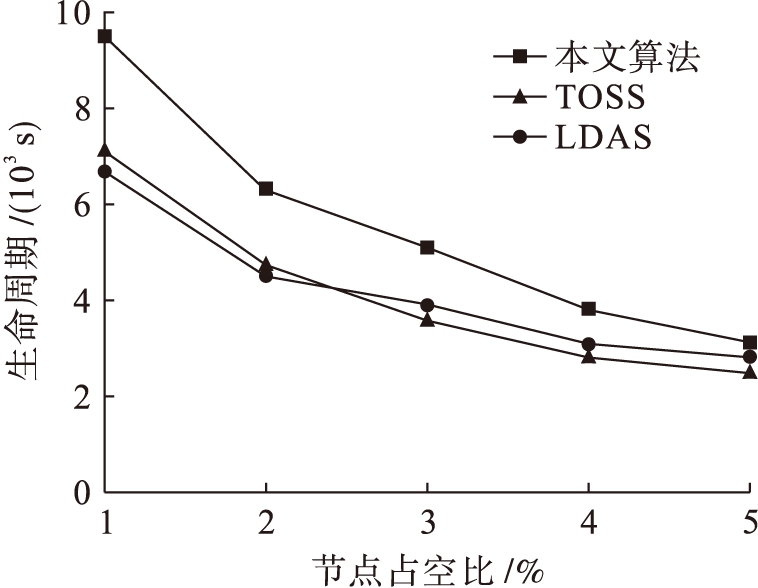

图5、6分别反映了节点占空比对WSN网络工作时隙以及生命周期的影响.如图5所示,WSN网络的占空比越高,在相同的时延条件下,所需要的工作时隙就越短.随着占空比的增加,本文算法在调度工作时隙的优势越大,需要增加的工作时隙相对较少.这说明本文算法能够更好地根据网络和节点状态进行休眠调度.如图6所示,WSN网络的占空比越高,同一个时隙同时工作的时间越长,消耗的能量就越大,网络的生命周期就相对较短.在占空比较小时,本文算法能够更好地节省能量,延长网络工作时间的优势更为突出;当占空比较大时,本文算法能够延长的工作时间变短,但相对于TOSS和LDAS算法仍然具有一定的优势.

图4 不同时延条件下网络的生命周期对比

Fig.4 Comparison of network lifecycles under different delay conditions

图5 占空比对工作时隙的影响

Fig.5 Influence of duty-cycle on working time slots

图6 占空比对网络生命周期的影响

Fig.6 Influence of duty-cycle on network lifecycle

4 结 论

针对低占空比无线传感器网络中能量消耗不均、影响网络工作时长等问题,提出了一种节点自适应休眠算法.该算法能够根据无线链路状况,自适应地调度节点休眠时隙和工作时隙,保证在时延约束条件下网络的整体能耗最小.同时,在自适应休眠机制中加入能量感知,使无线路由根据节点的剩余能量自适应调整,均衡各节点能耗,提升WSN网络的工作时长.经仿真和分析发现,该算法能够在满足传输时延的同时,有效地减少工作时隙并降低能耗,从而提升网络的工作周期.然而,本文提出的自适应节点休眠机制也存在一定的局限性,比如:该机制只考虑了时延需求,仅仅从满足时延条件的角度考虑时隙分配;计算时延期望时,对链路质量估计不足.WSN网络中节点休眠机制的这些不足需要进一步改进,也是下一步研究工作的主要方向.

[1]Wang F,Liu J.On reliable broadcast in low duty-cycle wireless sensor networks [J].IEEE Transactions on Mobile Computing,2012,11(5):767-779.

[2]Wang S S,Chen Z P.LCM:a link-aware clustering mechanism for energy-efficient routing in wireless sensor networks [J].Sensors Journal,2013,13(2):728-736.

[3]李英顺,王德彪,丁伟祥,等.基于最大生存周期的无线传感器网络数据融合 [J].沈阳工业大学学报,2013,35(4):426-431.

(LI Ying-shun,WANG De-biao,DING Wei-xiang,et al.Data aggregation for wireless sensor networks based on maximum survive period [J].Journal of Shenyang University of Technology,2013,35(4):426-431.)

[4]Felemban E,Lee C G,Ekici E,et al.Probabilistic QoS guarantee in reliability and timeliness domains in wireless sensor networks [C]//International Conference of the INFOCOM.Hong Kong,China,2015:2646-2657.

[5]Muruganathan S D,Ma D C,Bhasin R I.A centralized energy-efficient routing protocol for wireless sensor networks [J].IEEE Radio Communications,2011,43(3):8-13.

[6]Lin S,Miao F,Zhang J,et al.ATPC:adaptive tran-smission power control for wireless sensor networks [J].ACM Transactions on Sensor Networks,2015,12(1):1-31.

[7]温涛,张冬青,郭权,等.无线传感器网络冗佘节点休眠调度算法 [J].通信学报,2014,35(10):67-80.

(WEN Tao,ZHANG Dong-qin,GUO Quan,et al.Wireless sensor network redundancy node sleep sche-duling algorithm [J].Journal on Communications,2014,35(10):67-80.)

[8]肖融,孙波,陈文龙,等.基于内容的物联网寻径模型及节点休眠机制 [J].计算机学报,2014,37(10):2165-2175.

(XIAO Rong,SUN Bo,CHEN Wen-long,et al.Content-based routing model and nodes dleeping mechanism in IoT [J].Chinese Journal of Computers,2014,37(10):2165-2175.)

[9]李国庆,郑鑫,孔祥盛.一种区间型联系数的WSN路由选择算法 [J].重庆邮电大学学报(自然科学版),2014,26(6):745-749.

(LI Guo-qing,ZHENG Xin,KONG Xiang-sheng.A routing algorithm for wireless sensor networks based on interval connection number [J].Journal of Chongqing University of Posts and Telecommunications(Natural Science Edition),2014,26(6):745-749.)

[10]Wu K,Gao Y,Li F L,et al.Lightweight deployment-aware scheduling for wireless sensor networks [J].Mobile Networks and Application,2015,10(6):837-852.