21世纪是地下空间开发利用的黄金时期[1].由于城市建设的迅速发展和人口的急剧膨胀,导致城市用地日趋紧张,交通压力越来越大,因此,开发和利用城市地下空间发展高效的地下交通工程,已成为解决城市交通拥堵的重要途径之一,为此我国许多地区都开始大力修建城市地下公路隧道[2-4].随着明挖法施工隧道的不断建设,基坑的规模和开挖难度越来越大,对基坑围护体系的布置要求也越来越高,而围护桩的设计与施工又是整个隧道深基坑建设中的关键环节.为保证基坑开挖的安全与稳定,确保工程顺利进行,按照基坑监测技术规范相关要求及工程实际情况,需要对基坑围护桩的变形进行实时监测,当出现异常情况要及时反馈给施工单位和业主,并针对具体情况采取相应的应急措施,必要时需调整施工工艺,修改施工方案[5-8].本文模拟计算了沈阳市南北快速干线隧道深基坑施工过程中桩体的受力情况,并对围护桩的水平位移进行现场监测,研究桩体的变形规律和受力特点,希望能对类似基坑工程的安全施工提供参考.

1 工程概况

沈阳市南北快速干线工程(南段隧道)全长3 348.67 m,为双向4车道,设计时速60 km/h.本区段属于城市主干线,道路两侧主要为多层居民楼和高层商业楼等建(构)筑物,距离基坑仅10~15 m.从市政工程的长远规划考虑,经比较和论证后,在隧道结构顶部修建综合管廊,围护结构采用围护桩加内支撑的支护体系,此公路隧道深基坑采用半盖挖顺做法施工.

2 地质及水文条件

隧道顶部地表主要为市政沥青路面,高程介于42.65~45.20 m,地势平缓,地貌单元均属浑河冲洪积阶地.根据钻探揭示,本工程勘察深度范围内的地层结构由第四系全新统人工填筑层![]() 第四系全新统浑河新扇冲洪积层

第四系全新统浑河新扇冲洪积层![]() 和第四系上更新统浑河老扇冲洪积层

和第四系上更新统浑河老扇冲洪积层![]() 组成.土层物理力学参数如表1所示.

组成.土层物理力学参数如表1所示.

地下水位埋深10.30~13.20 m,年变化幅度约为1~2 m,该地下水主要以大气降水和附近河流水渗入为补给来源.拟建隧道埋深局部位于地下水位以下,场地地下水对混凝土结构有微腐蚀性,对钢结构有弱腐蚀性.

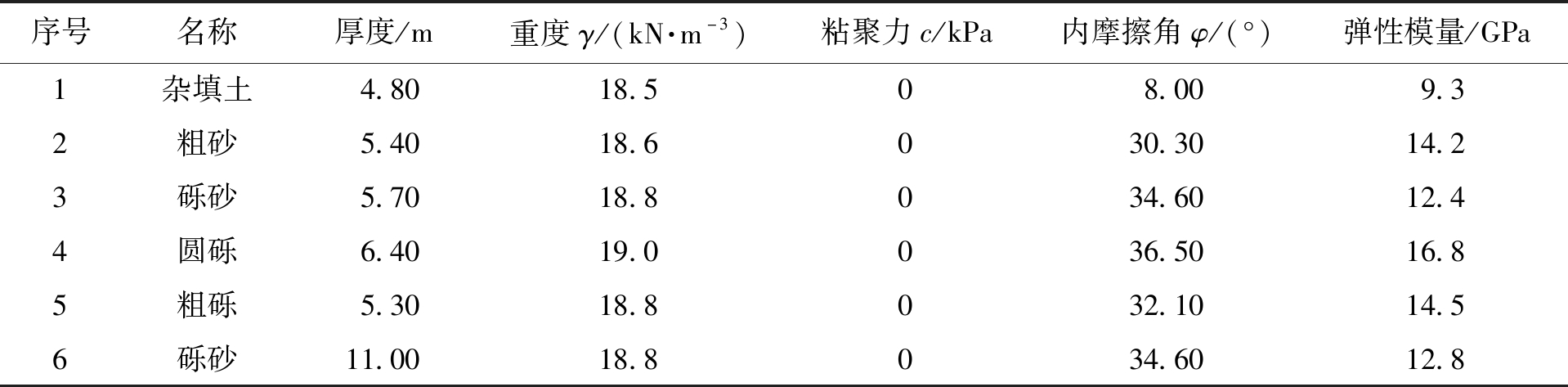

表1 土层物理力学参数

Tab.1 Physical and mechanical parameters of soil

序号名称厚度/m重度γ/(kN·m-3)粘聚力c/kPa内摩擦角φ/(°)弹性模量/GPa1杂填土4.8018.508.009.32粗砂5.4018.6030.3014.23砾砂5.7018.8034.6012.44圆砾6.4019.0036.5016.85粗砾5.3018.8032.1014.56砾砂11.0018.8034.6012.8

3 围护结构设计方案

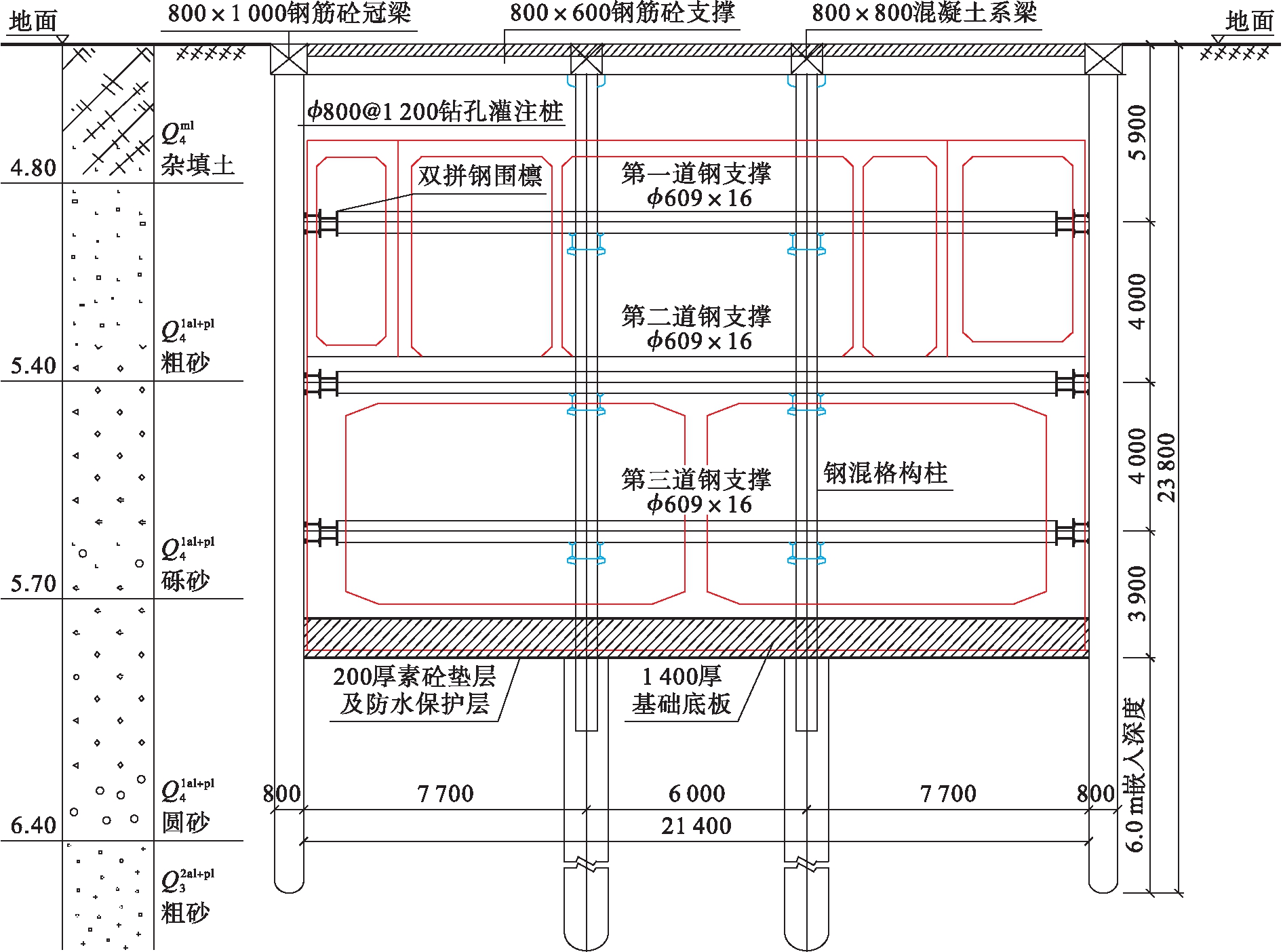

隧道基坑开挖深度为17.8 m,标准开挖段宽为21.4 m.围护桩采用混凝土强度等级为C30的φ800@1 200规格的钻孔灌注桩,桩长23.8 m,其中基坑底板以下嵌入深度为6.0 m,桩顶浇筑800 mm×1 000 mm混凝土冠梁,基坑侧壁各桩之间架设φ8@150×150钢筋网,并喷射C25混凝土找平加固,隧道中央设置两排钢混格构柱,基础底板厚1.4 m.共设置四道支撑,其中第一道为800 mm×600 mm混凝土支撑,水平间距为8 m,第二、三、四道均为φ609×16钢管支撑,端部支撑在两侧围护桩的双拼钢围檩上,水平间距为3 m,三道钢支撑距第一道混凝土支撑顶面的竖向距离分别为5.9、9.9和13.9 m.基坑围护结构剖面图如图1所示(单位:mm).

4 桩体受力与变形监测

4.1 围护桩受力有限元计算

为了研究在基坑土体开挖过程中围护桩的稳定性,采用同济启明星Qimstar®基坑支护结构专用软件FRWS7.2来计算基坑施工中围护桩体的受力情况.此处选取标准开挖段中的WB08-01围护桩作为研究对象,结合上文钻探给出的基坑土层物理力学参数,采用荷载-结构模型的分析方法,按平面杆系有限元法进行结构计算.在基坑开挖阶段,把基坑围护视为竖向弹性地基上的梁来模拟桩体的受力和变形.

图1 基坑围护结构剖面图

Fig.1 Profile diagram of retaining structure of foundation pit

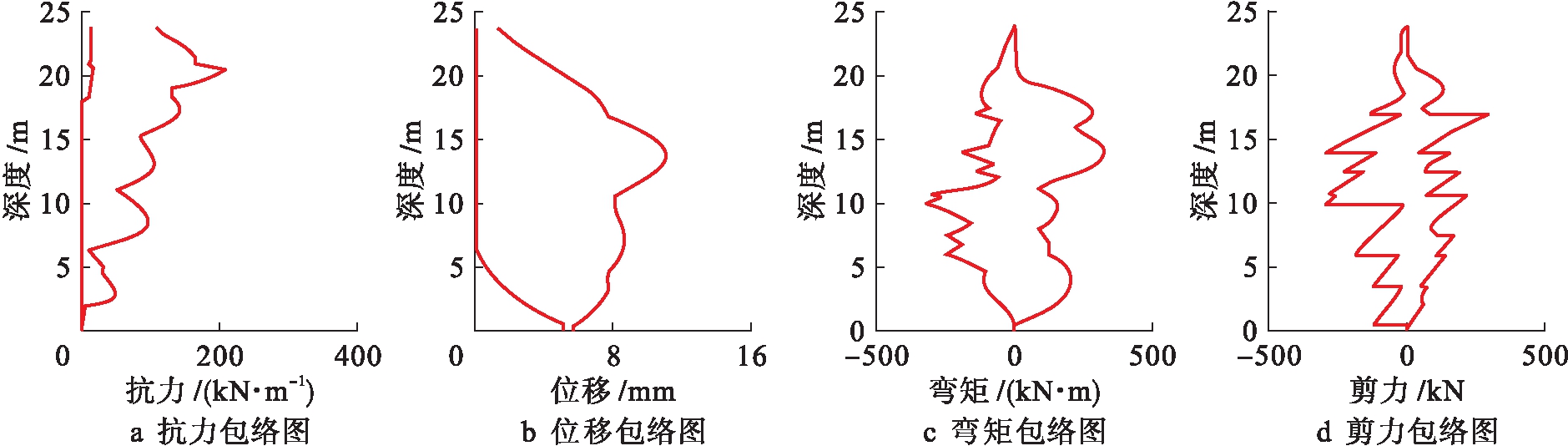

采用朗肯主动土压力理论进行主动侧土压力计算,负位移不考虑土压力的增加.采用“m”法进行被动侧基床系数的计算,且土体抗力不考虑极限土压力限值,基坑周边地面超载取20.0 kPa进行分析,支护结构上的土压力采用水土分算的方式,基坑开挖面以下主动区土压力视为矩形分布.结合基坑施工步序,计算模拟了开挖、加撑、再开挖、再加撑、结构回筑、换撑、拆撑等全工况施工过程,由此得出WB08-01围护桩外侧的土体抗力包络图(0~209.6 kN/m)、桩体位移包络图(0~10.95 mm)、弯矩包络图(-326.3~320.7 kN·m)和剪力包络图(-302.6~298.7 kN),如图2所示.

图2 内力包络图

Fig.2 Envelope diagram of internal force

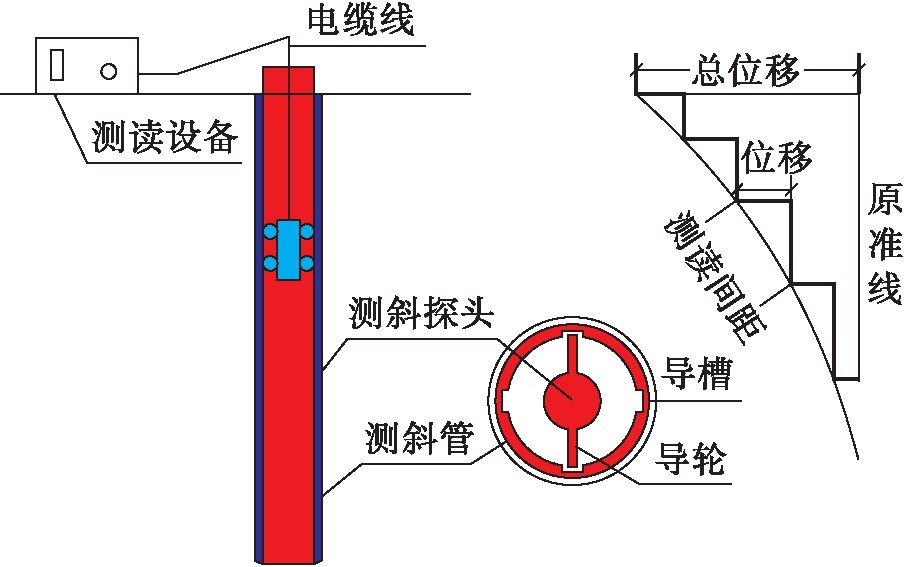

4.2 桩体变形监测原理及方法

测斜仪是一种可以精确测量沿基坑垂直方向上土层或围护结构内部水平位移的工程测量仪器.基坑围护桩体的变形主要是通过测斜仪来监测测斜管不同深度处的水平位移,当桩体发生位移时,埋入桩体内的测斜管将产生同步位移,以此来反映基坑开挖阶段结构的安全状况.

测斜仪的测量原理是假定测斜管底端水平位移为零,测斜探头传感器用来测量重力垂面上的量,然后确定探头与水平面的倾角.在实际工程中,当测斜管埋设足够深时,管底端可视为零基准,以测斜管底端为参考点,从管底往上计算各测点的水平偏差值.测斜仪测量原理图如图3所示.

图3 测斜仪测量原理图

Fig.3 Measurement principle of inclinometer

通过逐点测量测斜管内测斜探头轴线与铅垂线之间的倾角θi,可计算桩体各测点偏离垂线的水平偏差,即

δi=Lisin θi

(1)

管口的水平位移值就是各分段位移增量的总和,即

(2)

由于埋设在桩体内的测斜管不可能呈铅垂线状态,其必有初始水平偏差,即

(3)

则第n个测点的实际水平位移为本次测得的水平位移偏差减去测斜管的初始水平偏差,即

(4)

式中:Li为第i个量测段的长度;θi为第i个测点处的倾角实测值;θ′i为第i个测点处的倾角初始值.

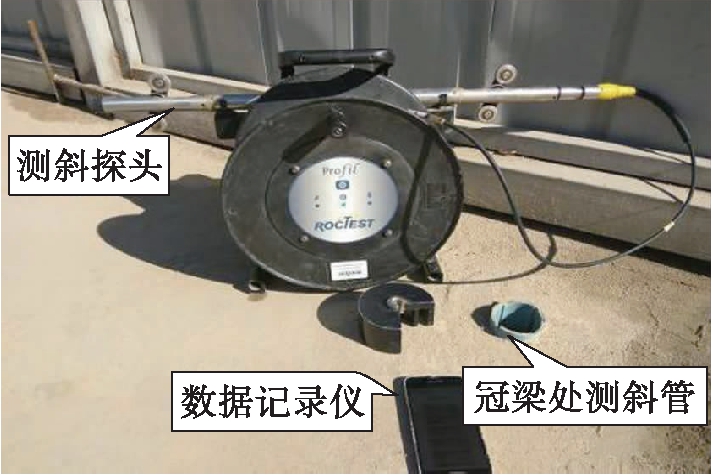

由于此次公路隧道基坑安全等级为一级,且开挖深度大,选用加拿大Roctest公司生产的型号为Profil便携式测斜仪进行现场监测,其测量精度为±1 mm/50 m,便携式测斜仪现场监测图如图4所示.

在桩顶冠梁浇筑结束后,基坑土方开挖前,需重复测量3次以上,采集测斜管各测点的初始水平偏差数值,在判定测斜管处于稳定状态后,方可进行正式监测.测量时,将测斜探头的滚轮先沿垂直于基坑方向的导槽,缓慢下滑到测斜管底部,使探头在管底稳定数分钟后(目的是消除探头与管内水的温差,减少误差),开始提升电缆线,使测斜探头自下而上沿导槽全长每隔1 m测量一次,测斜仪自动记录各测点的深度及水平位移.当测斜仪读数稳定且数据存储完毕后,继续提升电缆线进行下一测段的测量,直至管口.然后将测斜探头反转180°,沿着同一导槽按上述方法重复测量一次.理论上两次测量数据应满足大小相同,符号相反.

图4 Profil便携式测斜仪现场监测

Fig.4 On-site monitoring with Profil portable inclinometer

4.3 主要施工阶段桩体变形监测分析

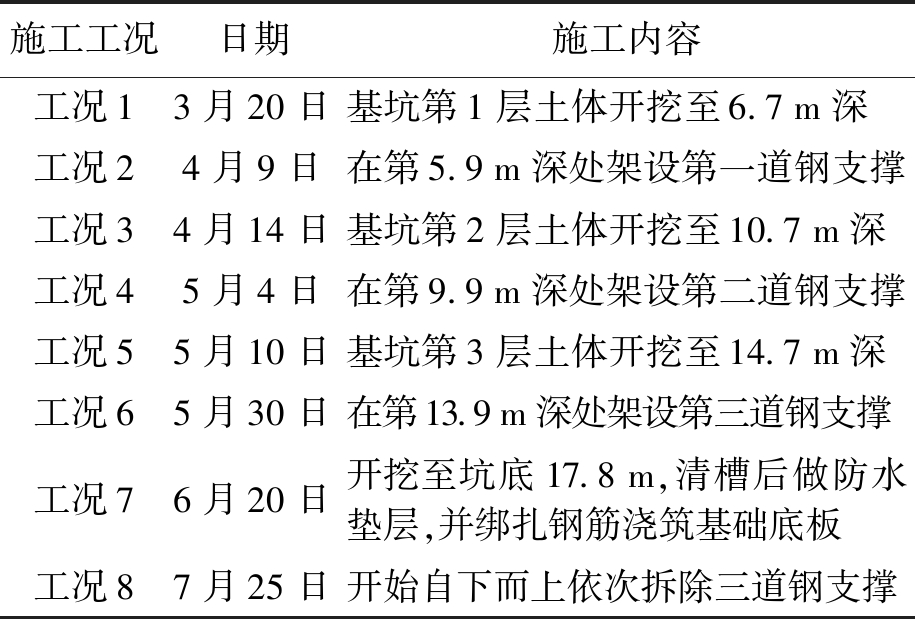

研究基坑开挖随施工过程的稳定性,最直观可靠的方法就是监测围护桩体水平位移情况,这也是基坑施工监测中最重要的指标之一.本次监测从基坑开挖开始实施,截止到基坑主体结构施工结束.基坑标准段开挖工况如表2所示.

表2 基坑标准段开挖工况

Tab.2 Excavation working conditions of standard segment of foundation pit

施工工况日期施工内容工况13月20日基坑第1层土体开挖至6.7m深工况24月9日在第5.9m深处架设第一道钢支撑工况34月14日基坑第2层土体开挖至10.7m深工况45月4日在第9.9m深处架设第二道钢支撑工况55月10日基坑第3层土体开挖至14.7m深工况65月30日在第13.9m深处架设第三道钢支撑工况76月20日开挖至坑底17.8m,清槽后做防水垫层,并绑扎钢筋浇筑基础底板工况87月25日开始自下而上依次拆除三道钢支撑

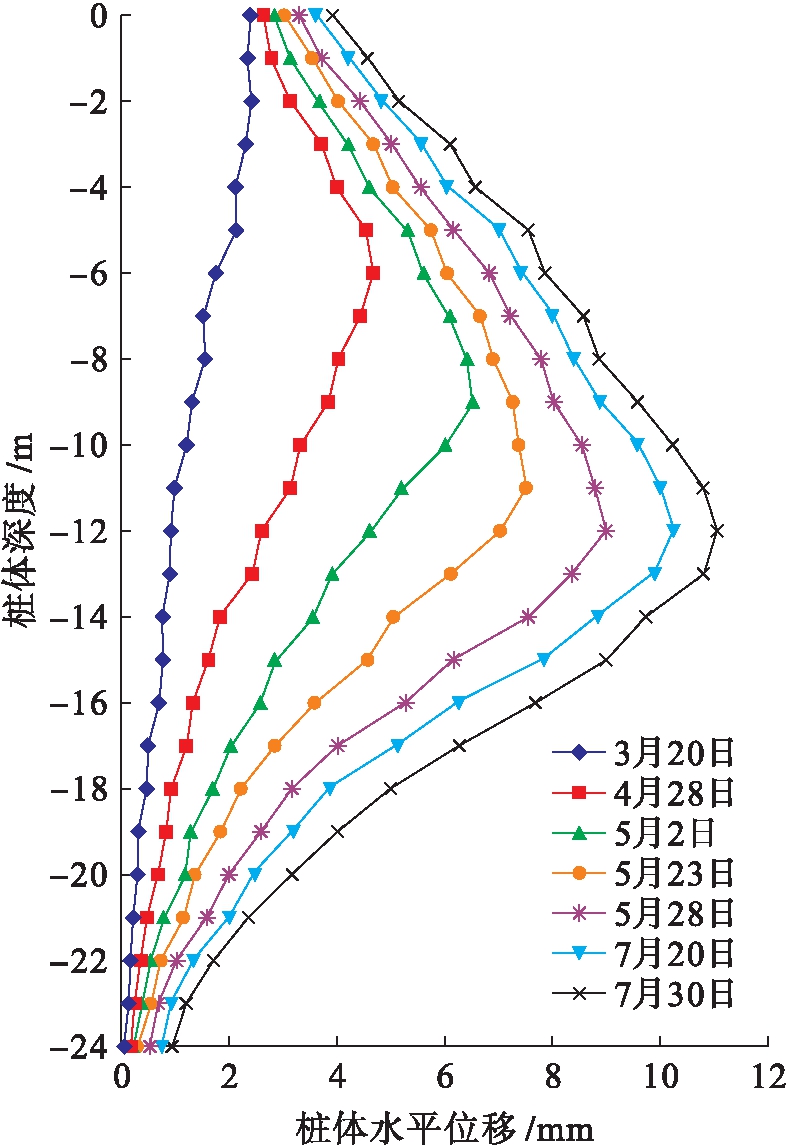

WB08-01围护桩不同施工阶段桩体水平位移曲线如图5所示,由此可以得出如下几点结论:

1)2016年3月20日,基坑开挖第1层土体时,因基坑土体的突然卸荷,破坏了原有土体间的受力平衡,使基坑外侧土体对围护桩产生不对称的侧向挤压,导致围护桩向基坑内侧近似呈线性分布变形.由于此时基坑开挖较浅,且第一道混凝土支撑刚度较大,桩体各部位变形都较小,最大水平位移出现在桩顶,为2.40 mm.4月9日,开始架设第一道钢支撑,随着基坑开挖的加深,基坑外侧土压力随之增大,导致桩体各处的变形都增大,此时围护桩体由前倾形曲线逐步向弓形曲线变化,桩身最大水平位移为4.65 mm,发生在6.0 m深处.

图5 不同施工阶段桩体水平位移曲线

Fig.5 Horizontal displacement curves of pile bodies under different construction stages

2)5月2日,基坑第2层土体开挖结束,因受施工场地条件的限制,此时未能立即架设第二道钢支撑,导致桩体产生较大变形,并且桩体最大变形的部位向下移动,在9 m深处附近达到最大值6.55 mm.因此在基坑每层土体开挖完成后,要尽量减少无支撑暴露时间,及时架设钢支撑并按设计要求分层分段施加支撑轴力.在第二道钢支撑架设完成后,随着基坑第3层土体的不断开挖,此时桩体最大变形的部位继续下移,在11.0 m深处达到7.50 mm.5月28日,在第3层土体开挖即将完成时,桩体最大变形量达到了9.10 mm.之后开挖第4层土体的过程中,桩体水平位移速率明显变缓,这是因为受到第一道混凝土支撑和三道钢支撑的协同作用,桩体的变形得到了约束,同时在设置钢支撑的三个部位,因桩体受到预加支撑轴力的顶推作用,这些位置的变形都有微量收缩.

3)6月20日,基坑开挖完成并开始浇筑底板.由监测数据可知,在第三道钢支撑架设完成至基础底板浇筑结束,期间桩身最大水平位移仍持续增长,但增幅明显减小,基坑底板以下的桩体部分,随深度的增加,变形量逐渐减小并收敛.7月25日以后,开始自下而上依次拆除三道钢支撑,此后因受施工环境、机械荷载的影响,以及基坑时空效应的作用,桩体水平位移都略有增长,但整体平稳.最终桩体的最大水平位移为11.25 mm,出现在12 m深处附近(此处约距基坑设计开挖总深度的2/3),远小于21 mm的预警值.这表明本工程设计所采用的钻孔灌注桩沿基坑横向设置四道内支撑,并与基础底板所组成的支护体系,很好地发挥了基坑围护作用,保证了基坑开挖的安全,极大地提高了基坑施工过程中的稳定性.

4.4 桩体变形曲线与内力的关系

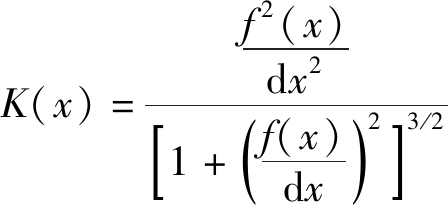

由上述研究得出的WB08-01围护桩的理论受力情况与现场变形监测数据可知,在基坑土体开挖过程中,可从数学模型分析角度出发,用微积分方程求平面曲线上任一点的曲率K(x)为

(5)

因围护桩体的水平位移量远小于围护桩自身的长度,故![]() 即

即![]() 根据函数图像的曲率与拟合变形曲线函数之间的关系,式(5)简化后可以推导出围护桩变形曲线函数f(x)的变形曲率,即

根据函数图像的曲率与拟合变形曲线函数之间的关系,式(5)简化后可以推导出围护桩变形曲线函数f(x)的变形曲率,即

(6)

式中:x为围护桩沿基坑深度方向坐标值;ρ为函数曲率半径;φ为函数曲率.

由于在基坑开挖阶段,是把围护桩假设为竖向弹性地基上的梁来进行受力分析的,所以可以采用微分方程来求解桩体的变形曲线方程,即

(7)

式中:EI为桩体截面抗弯刚度;k为地基系数(使地基土产生单位位移所需的压强);p(x)为围护桩被动侧分布荷载;q(x)为围护桩主动侧分布荷载.

由微分方程解的性质可知,式(7)的通解由4个线性无关的特解构成.根据沈阳市南北快速干道工程给出的地质勘查资料,土压力计算为分段的一次函数,代入桩体变形曲线函数f(x)需满足式(7),即为多项式函数.因围护结构材料介质的不连续性,第一道混凝土支撑具有较大的刚度,第二三四道钢支撑预加轴力的损失,以及受施工环境影响等原因,以致实际的土压力与计算采用的朗肯土压力并不完全吻合,所以根据用微积分方程求平面曲线上任一点的曲率,杆件结构变形函数的曲率与杆件所受弯矩M的关系可表示为

M=EIφ

(8)

将式(6)代入式(8),可得出桩体各个截面上所受弯矩大小,即

(9)

围护桩体的水平位移与桩体深度之间的函数关系,可通过式(9)并结合现场实际监测到的桩体不同深度处水平位移量的离散点来拟合得到.对桩体变形曲线函数进行二次求导,可得到围护桩上任意点处的变形曲率,并由此可推算出整个桩体上各点处的弯矩值.

5 结 论

本文通过分析得出以下结论:

1)由现场监测的桩体水平位移曲线可知,实际测量值大于模拟计算值,这主要是同济启明星Qimstar®基坑支护结构专用软件FRWS7.2在进行结构受力计算时,没有把气温变化、施工机械荷载的振动、钢支撑预加轴力损失等因素考虑进去.但监测结果与计算结果两者在数值上总体比较接近,变化趋势一致,表明建立的计算模型合理、参数选取恰当,能够反映基坑开挖期间桩体受力变形的一般规律,可为施工和监测提供一定的参考.

2)受施工环境等因素的影响,实际土压力与朗肯土压力并不是完全一致的,当用水土分算的方式来计算支护结构上的土压力,并由纯弯构件假设理论,结合模拟得出的内力包络图与实测桩体水平位移量离散点,可拟合得到桩体水平变形与深度之间的函数关系,再对桩体变形曲线进行二次求导,可由桩体上任意点处的曲率推算出整个桩体的弯矩值.

3)桩身的最大水平位移与基坑土层的开挖深度密切相关,随基坑开挖深度的增加而发生非线性增大,桩身形状也由最初的前倾形曲线逐步向弓形曲线发展.相比桩顶和桩底的变形,桩体中部变形速率最快且变形量最大,受基坑时空效应的作用,桩体最大变形部位不断下移,最终在约距基坑设计开挖总深度的2/3处达到11.25 mm最大值.

4)钢支撑的架设能够控制桩体变形的持续增大,因此在基坑每层土体开挖完成后,要尽量缩短无支撑暴露时间,及时架设钢支撑并按设计要求分层分段预加支撑轴力.由于受到第一道混凝土支撑和三道钢支撑的侧限作用,在整个基坑开挖过程中,桩体各监测点的水平位移量未有奇异值的出现及预警情况的发生.这表明本工程所采用的钻孔灌注桩设计与施工合理可靠,能很好地完成基坑围护工作,保证了基坑开挖期间的安全与稳定.

[1] 洪开荣.我国隧道及地下工程发展现状及展望 [J].隧道建设,2015,35(2):96-106.

(HONG Kai-rong.State-of-art and prospect of tunnels and underground works in China [J].Tunnel Construction,2015,35(2):96-106.)

[2] 占三军.地铁车站深基坑围护结构变形监测与数值模拟 [D].武汉:武汉理工大学,2012.

(ZHAN San-jun.Deformation monitoring and numerical simulation of deep foundation pit retaining structure deformation in subway station [D].Wuhan:Wuhan University of Technology,2012.)

[3] 李雷,段福宝.地铁车站深基坑工程的监控量测与数值模拟 [J].岩土力学与工程学报,2013,32(增刊1):2684-2691.

(LI Lei,DUAN Fu-bao.Deformation monitoring and numerical simulation of deep foundation pit project in subway station [J].Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering,2013,32(Sup1):2684-2691.)

[4] 田娇,王晓艳,蔡永昌.苏州地铁深基坑支护结构受力变形特性研究 [J].地下空间与工程学报,2011,7(6):1065-1071.

(TIAN Jiao,WANG Xiao-yan,CAI Yong-chang.Analysis on inner force and deformation characteristics of the deep excavation support structure in Suzhou metro [J].Chinese Journal of Underground Space and Engineering,2011,7(6):1065-1071.)

[5] 王祥秋,刘喜元,张文基.城市下沉式立交深基坑工程信息化施工监测 [J].中外公路,2012,32(5):208-212.

(WANG Xiang-qiu,LIU Xi-yuan,ZHANG Wen-ji.Information construction monitoring of sink interchange deep foundation pit project in city [J].Journal of China &Foreign Highway,2012,32(5):208-212.)

[6] 张思峰,周健,贾敏才,等.深基坑施工的现场监测及其时空效应分析 [J].建筑结构,2013,37(6):53-55.

(ZHANG Si-feng,ZHOU Jian,JIA Min-cai,et al.Site monitoring and time-space effect analysis of deep-foundation pit excavation [J].Building Structure,2013,37(6):53-55.)

[7] 郭建强,龚洪祥,李俊才,等.地铁车站深基坑施工对临近建筑物影响的控制 [J].建筑科学,2008,24(9):91-95.

(GUO Jian-qiang,GONG Hong-xiang,LI Jun-cai,et al.Subway station deep foundation pit construction with control of influence on adjacent buildings [J].Building Science,2008,24(9):91-95.)

[8] 张明聚,何欢,李春辉.明挖地铁车站围护结构受力变形监测与数值模拟分析 [J].北京工业大学学报,2013,39(6):875-880.

(ZHANG Ming-ju,HE Huan,LI Chun-hui.Deformation and force analysis on retaining structure of an open-excavated subway station by monitoring and numerical simulation [J].Journal of Beijing University of Technology,2013,39(6):875-880.)