近些年,全球气候变暖与能源危机持续爆发,严重影响了能源供应[1].建筑能量消耗在总能源消耗中占据的比例很大,从上个世纪的七十年代末开始,建筑能源使用量上升趋势变得十分明显[2].传统方法基于气候变化的建筑节能结构进行协同设计,根据近几年世界常用的气候模拟方式对未来气候数据变化进行预测,分析气候变化对建筑能耗产生的影响,并将气候对建筑能耗产生的影响定量化,以此得到建筑能耗影响参数,再依照现有的各类参数完成建筑节能结构协同设计.传统方法中,建筑节能结构与实际节能的拟合程度较低,且不具备持续性.如今,各个城市的建筑群构建速度极快,导致建筑节能问题愈发严重.

曹秀丽等[3]提出基于计算机辅助的建筑节能结构协同设计,利用计算机辅助的方式对建筑形体以及布局等进行定量分析,案例分析结果表明,该设计运行过程简单,但该节能结构协同设计与实际结果偏差较大;王娟等[4]提出基于信息熵的建筑节能决策方法,仿真实验表明,该方法建筑总体能耗较少,但节能的持续性较差;马书寒等[5]提出基于IPLV指标的建筑能耗控制方法,通过面积指标法与IPLV指标法实现能耗测算,并根据预算结果完成建筑能耗结构协同设计.该方法能耗预算结果较为准确,但该方法下能源利用率较低,导致建筑能源使用量并没有大幅度减少.

上述建筑节能结构相关设计无法达到当前社会发展需求,整体性能不是十分完善,为此提出基于BIM技术的建筑节能结构协同设计.

1 建筑节能结构设计

1.1 建筑结构多指标能耗数据采集

为提升建筑节能结构与实际节能结果的拟合程度,需要对建筑内主要耗能指标进行采集[6].其中,将建筑能耗数据的采集大致划分为空调能耗采集和采暖能耗采集,以空调传热量与采暖传热量计算结果为依据,得到空调传热指标值和采暖传热量的指标值.计算建筑耗冷量指标与建筑耗热量指标,并获取建筑多指标耗能函数,以此完成建筑总能耗数据的采集.

在计算建筑空调与采暖能耗过程中,需要对建筑中的空调传热量Eoc与建筑中采暖传热量Eob进行计算,计算表达式为

Eoc=Ewe+Efe

(1)

Eob=Ewh+Eth+Erh

(2)

式中:Ewe为空调设备自身传热量;Efe为太阳光线传热量;Ewh为外墙的传热量;Eth为窗户的传热量;Erh为采暖设备传热量.

利用式(1)、(2)对空调传热指标Hc与采暖传热量的指标Hb进行计算可得

(3)

(4)

式中,F0为建筑面积.

结合上述空调传热指标Hc与采暖传热量指标Hb可得到建筑年耗能总量,其中,建筑耗冷量指标与热量指标表示为

p″=Hc+pi+pr+px

(5)

p‴=-(Hb+pi+pr+px)

(6)

式中:pi为内热源,包含室内人员和视听设备传输出的热量;pr为室内照明,本文取0.59 W/m2;px为空气渗透传热.

对建筑能耗进行计算时,还需考虑建筑围护结构遮挡造成的影响,该因素会影响外墙对太阳光线辐射的吸收以及窗户对太阳光线辐射的传入[7].在计算建筑能耗时,需要引入形状修正系数,并将建筑分成蝶形和条形等模式,由此可知建筑年耗能总量为建筑H指标、大气渗透传热、建筑形状修正系数等因素结合而成的函数,该函数表达式为

E″=(H,p″,p‴,t″,υ,l′)

(7)

式中:E″为建筑年耗能总量函数;t″为空调采暖设备使用时长;l′为大气的渗透传热量;υ为建筑形状修正系数.

建筑形体是指建筑物的外表面积和外表面积所包的体积之比,将其公式化为

T=F/V

(8)

式中:F为建筑物的外表面积;V为建筑物外表面积所包的体积.

以此为基础,可得建筑形状修正系数为

(9)

式中:L0为建筑物底面周长;S0为建筑物底面面积.

经由类似建筑形状修正系数等多方面数据的采集,可有效提升建筑节能结构协同设计精度,进而提升建筑节能结构设计与实际节能结果的拟合程度,使能源利用率得到最大程度地提升.

依据大量分析测算结果,在确定换气次数的前提下,可得到建筑结构多指标能耗数据采集结果为

E‴=p″p‴E″

(10)

1.2 建筑节能结构协同设计方案

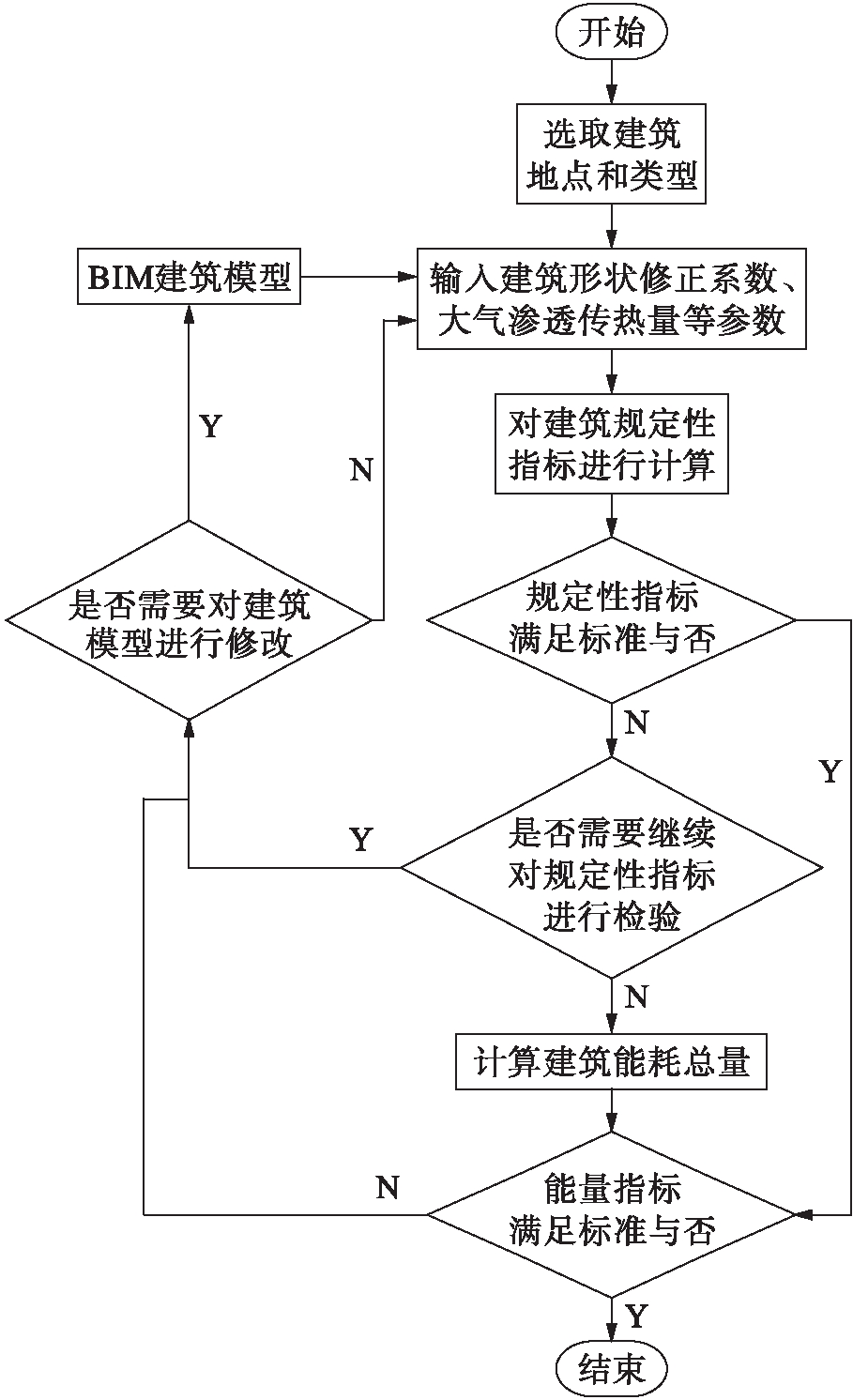

在基于BIM技术对建筑节能结构协同设计过程中,将BIM建筑节能结构设计分为数据层与应用层,并获取建筑节能结构协同设计方案智能优化流程.选取建筑地点及建筑类型,将采集到的建筑能耗相关数据输入至模拟软件中,在满足建筑规定性标准前提下,采用建筑规定性指标和建筑能耗总量获取建筑节能结构协同设计最佳方案.

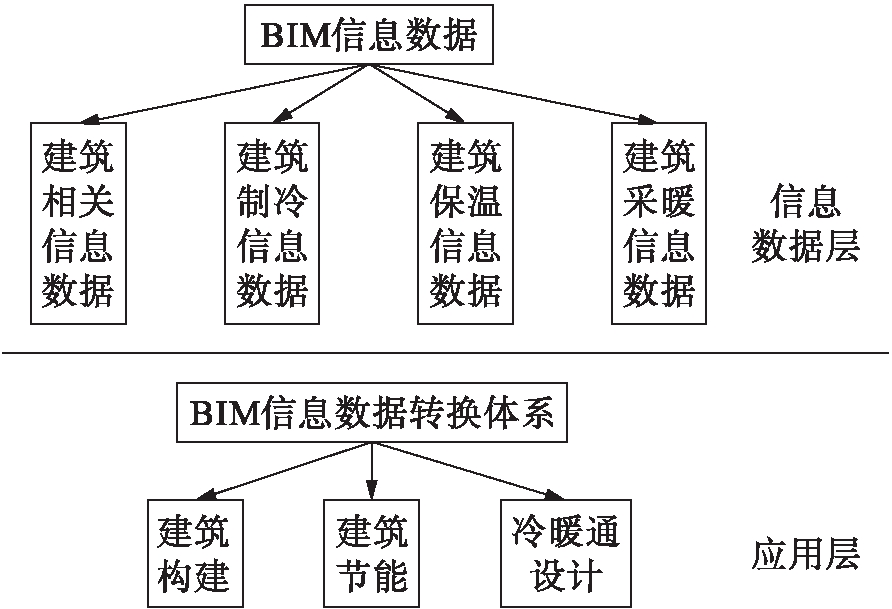

建筑节能设计数据和有关专业数据能够经BIM信息数据转换实现.在此将建筑节能设计划分为数据层和应用层两个部分,两者利用具有IFC标准的BIM建筑信息数据交换体系完成建筑数据关联,以此保障建筑节能结构的持续性[8-9].本文设计的BIM架构如图1所示.

图1 BIM架构

Fig.1 BIM architecture

根据图1可得到基于BIM技术的建筑节能结构协同设计方案智能优化流程,如图2所示.图2中,BIM智能处理单元能够将各项耗能构件属性的优先级进行修改,并调整建筑结构物性参数,实现优化计算,直到建筑节能满足当前节能标准.其主要步骤为:首先选取建筑地点以及建筑类型,接着将υ、l′、t″、建筑H指标等参数输入至模拟软件中,得到建筑规定性指标为

A(H)=υl′t″H

(11)

如果建筑规定性指标大于建筑规定性指标的标准,则表示建筑规定性指标满足标准;反之,则需要重新对建筑规定性指标进行判别.

在不需要对建筑规定性指标重新判别的情况下,将建筑规定性指标和建筑能耗数据采集结果E‴引入能量指标满足标准与否的判断中,以此得到建筑节能结构协同设计最佳方案表达式为

b(k)=AHE‴ϑ″

(12)

式中,ϑ″为建筑节能结构设计中的持续性因子,可进一步增强建筑节能结构设计的稳定程度.

图2 建筑节能结构协同设计方案智能优化流程

Fig.2 Intelligent optimization process of collaborative design scheme for energy-saving building structures

2 实验结果与分析

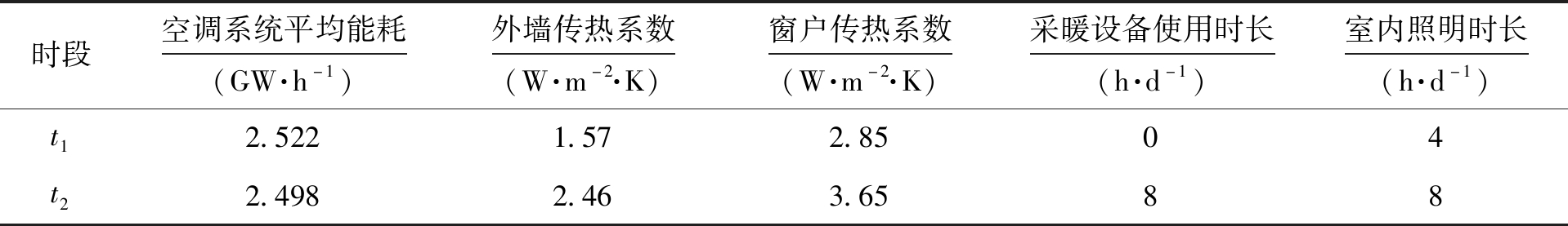

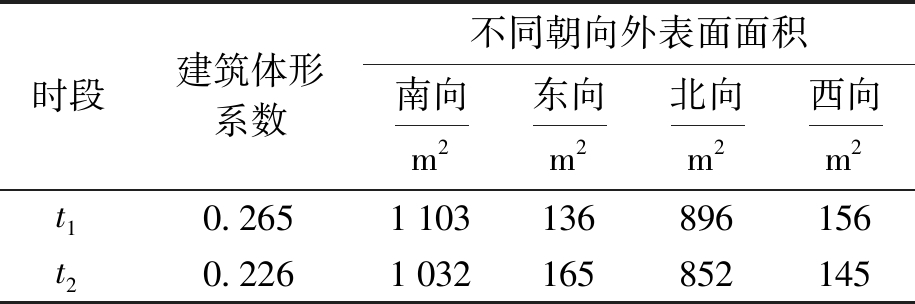

为验证基于BIM技术的建筑节能结构协同设计的可靠性,进行了仿真实验.实验数据来源于某市中心建筑群,其中多数为多层与小高层,实验数据选取的是2017年6月15日至18日(t1)和2017年12月3日至6日(t2)的建筑信息,具体参数信息如表1所示.参照该市《居住建筑节能设计标准》,并对该市进行了实地调研,获取了具体的建筑基本参数,如表2所示.为最大程度保证建筑基本参数的可靠性,在调研过程中,采集大量的数据信息,并对数据进行处理,选取出最优数据作为实验数据.

表1 研究对象的具体参数

Tab.1 Specific parameters for as-investigated object

时段空调系统平均能耗(GW·h-1)外墙传热系数(W·m-2·K)窗户传热系数(W·m-2·K)采暖设备使用时长(h·d-1)室内照明时长(h·d-1)t12.5221.572.8504t22.4982.463.6588

表2 建筑基本参数

Tab.2 Basic parameters for buildings

时段建筑体形系数不同朝向外表面面积南向m2东向m2北向m2西向m2t10.2651103136896156t20.2261032165852145

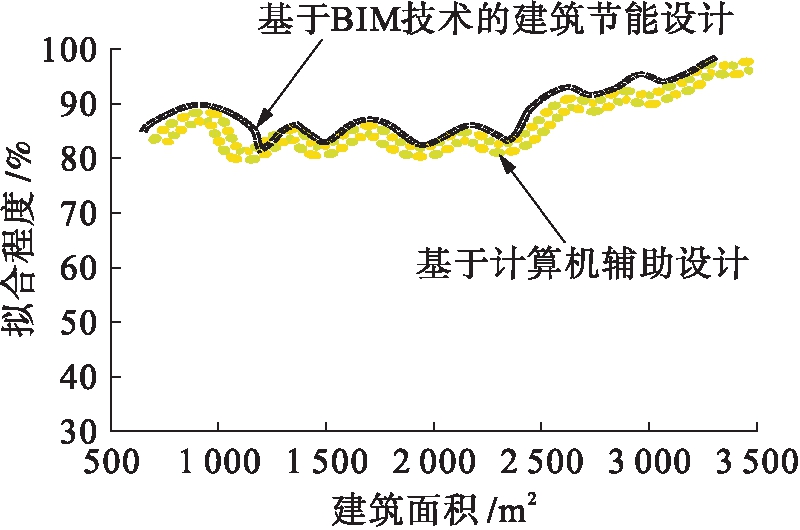

实验对比指标为模拟结构与实际节能结果的拟合程度、建筑节能持续性和能源利用率.拟合程度对比结果如图3所示.

图3 不同设计拟合度对比

Fig.3 Fitting degree comparison between different designs

从图3中可明显看出,在与实际节能拟合程度上来看,基于BIM技术的建筑节能设计优于基于计算机辅助的设计.基于BIM技术的建筑节能设计与实际节能拟合程度曲线不断上升,且具备较强的稳定性.

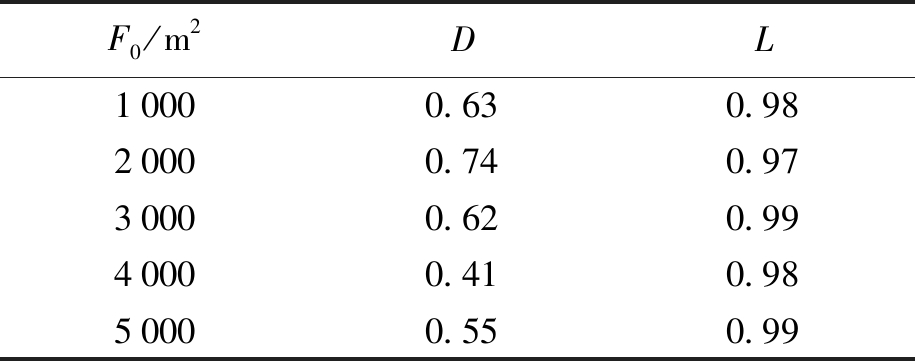

根据建筑面积可以获得基于计算机辅助的建筑节能设计节能持续性系数和基于BIM技术的建筑节能结构协同设计节能持续性系数.根据式(12)结果可知,节能持续性系数是确保建筑节能稳定性的关键指标.分别对基于计算机辅助的建筑节能设计和基于BIM技术的建筑节能设计的节能持续性系数进行测试,得到两种不同设计的实验对比结果如表3所示.

表3 不同设计节能持续性系数对比

Tab.3 Comparison in energy-saving sustainability coefficients in different designs

F0/m2DL10000.630.9820000.740.9730000.620.9940000.410.9850000.550.99

注:D代表基于计算机辅助的建筑节能设计节能持续性系数,L代表基于BIM技术的建筑节能结构协同设计节能持续性系数.

根据表3可知,基于计算机辅助的建筑节能设计节能持续性系数平均为0.59,基于BIM技术的建筑节能结构协同设计节能持续性系数平均为0.982,表示所提设计高效改善了当前相关设计中存在的问题,优越性较强.

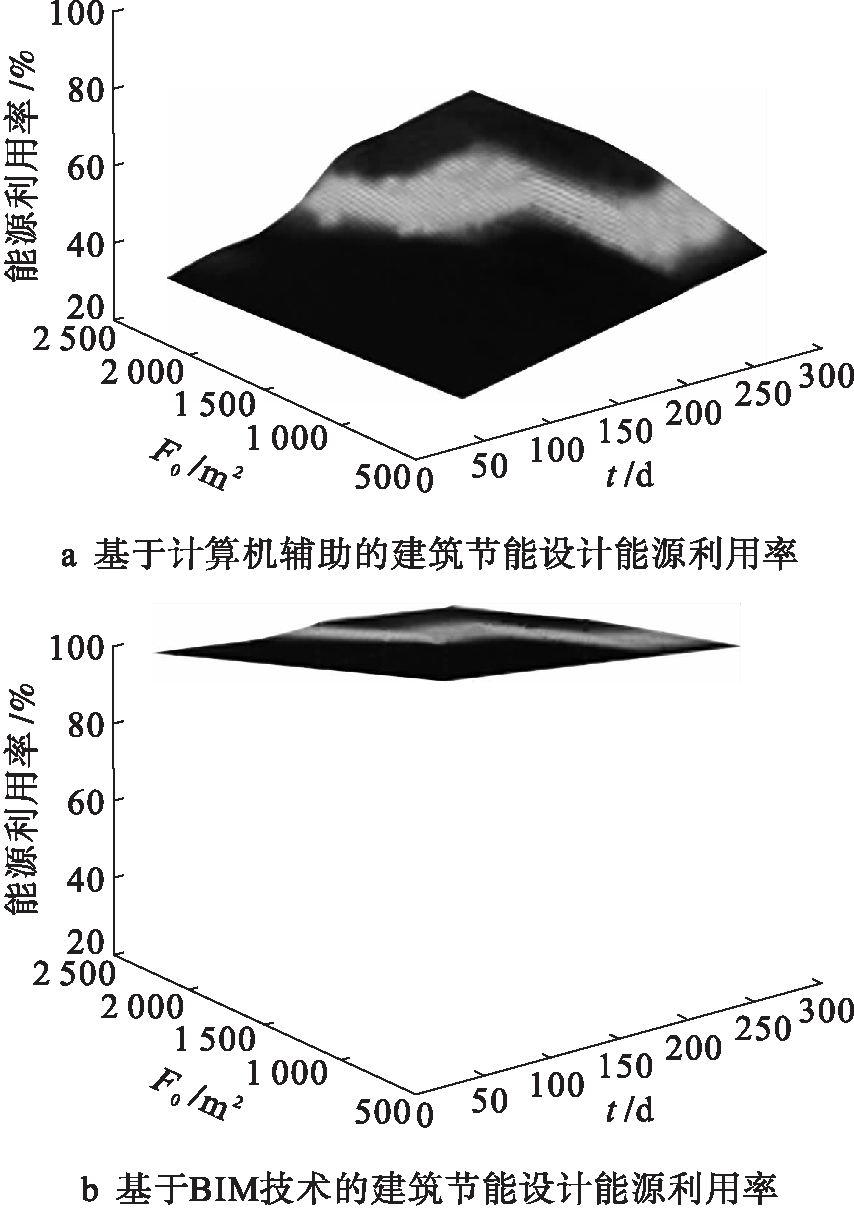

能源利用率可以检验出不同建筑节能结构协同设计方案性能优良,图4为两种不同设计的能源利用率对比.基于计算机辅助的建筑节能设计随着天数和建筑面积的增加,能源利用率并不能保持一定的高度,可靠性较低.基于BIM技术的建筑节能设计中,能源利用率整体较高,且不随天数和建筑面积的增加而产生较大变化,可靠性和可实践性较强.

图4 不同设计能源利用率对比

Fig.4 Comparison in energy utilization ratios by different designs

由此可见,基于BIM技术的建筑节能结构协同设计结果与实际节能拟合程度、能源利用率较高,且节能持续性较强,与当前相关设计相比性能更为完善.

3 结 论

建筑节能一直是可持续发展中的重点内容,针对当前相关方法中存在的问题,本文提出基于BIM技术的建筑节能结构协同设计.通过采集建筑形状修正系数等各方面信息数据,增强设计结果与实际节能的拟合性,同时使能源利用率尽可能得到提升,使建筑节能结构协同设计结果更加完善.利用具有IFC标准的BIM建筑信息数据交换体系实现建筑数据关联,初步提升建筑节能持续性,将持续性因子引入建筑节能结构协同设计中,实现节能持续性的进一步提升.实验表明,该设计性能较为全面,具有可行性.下一步研究主要从以下几方面考虑:

1)在BIM技术基础上,通过类似粒子群算法或遗传算法等具有寻优特质的算法找到最优节能方案,使建筑节能结构更具可信性;

2)建筑节能作为当前的讨论热点,需要考虑不同建筑的地域性,将寻优算法和不同建筑的地域性相结合,选取出更优质的节能结构设计方案.

[1] 杜艳超,李明照.城市建筑中综合环保节能优化设计仿真 [J].计算机仿真,2017,34(7):174-177.

(DU Yan-chao,LI Ming-zhao.Optimization design and simulation of comprehensive environmental protection and energy saving in urban construction [J].Computer Simulation,2017,34(7):174-177.)

[2] 方涛,马小军,陈冲.基于BP-Adaboost算法的建筑能耗预测研究 [J].科技通报,2017,33(7):162-166.

(FANG Tao,MA Xiao-jun,CHEN Chong.Prediction for building energy consumption based on BP-Adaboost algorithm [J].Bulletin of Science and Technology,2017,33(7):162-166.)

[3] 曹秀丽,宋东明,杨晓松.基于计算机辅助的建筑节能设计研究 [J].新型建筑材料,2017,44(8):63-67.

(CAO Xiu-li,SONG Dong-ming,YANG Xiao-song.Research on computer aided building energy saving design [J].New Building Materials,2017,44(8):63-67.)

[4] 王娟,王兴科,赵佩龙.基于信息熵模型的绿色节能建筑投资风险决策应用 [J].施工技术,2016,45(12):110-114.

(WANG Juan,WANG Xing-ke,ZHAO Pei-long.Risk decision making of green energy-efficient investment in construction with information entropy model [J].Construction Technology,2016,45(12):110-114.)

[5] 马书寒,郭强,游庆生,等.基于IPLV指标测算建筑空调能耗的方法研究 [J].工业安全与环保,2016,42(1):85-88.

(MA Shu-han,GUO Qiang,YOU Qing-sheng,et al.New method to calculate the building air conditioning energy consumption based on IPLV index [J].Industrial Safety and Environmental Protection,2016,42(1):85-88.)

[6] 罗涛,燕达,江亿,等.办公建筑照明能耗模拟方法研究(上)[J].建筑科学,2017,33(4):101-109.

(LUO Tao,YAN Da,JIANG Yi,et al.Study on lighting energy simulation method for office buildings (Part Ⅰ)[J].Building Science,2017,33(4):101-109.)

[7] 杨蜜,王乾坤,郭曾,等.基于PCA的节能设计评价指标优化方法研究 [J].建筑技术,2017,48(7):684-687.

(YANG Mi,WANG Qian-kun,GUO Zeng,et al.Research on optimization method of building energy efficiency design evaluation index based on PCA [J].Architecture Technology,2017,48(7):684-687.)

[8] 王立峰,曹阳.公共建筑中新风能量回收系统节能量计算和控制方法研究 [J].暖通空调,2016,46(4):66-72.

(WANG Li-feng,CAO Yang.Energy saving amount calculation and control method of outdoor air energy recovery system in public buildings [J].Heating Ventilating &Air Conditioning,2016,46(4):66-72.)

[9] 王颖,易坤.钢管混凝土结构及钢结构单层单跨框架力学性能分析 [J].沈阳工业大学学报,2018,40(1):115-120.

(WANG Ying,YI Kun.Analysis on mechanical pro-perties of concrete filled steel tube and steel structures with single story and single span frame [J].Journal of Shenyang University of Technology,2018,40(1):115-120.)