通常情况下,电力信息系统的架构包括显示层、应用层以及数据库3个层次,这些层次之间相对独立,此种架构主要依附于单独部署单元,结构并不复杂.但随着大数据时代到来,此种架构逐渐体现出数据采集不全面等弊端,导致无法对电力系统链路进行有效监控,为广大电力工作者带来了严峻挑战.对电力信息系统进行监控必须实时掌握电网运行状态,结合监控信息判断出可能发生的问题,进而实现对潜在问题的优化.为实现全过程、多维度监控,相关学者对该问题进行了相关研究.

郝成亮等[1]提出利用非线性特征分解算法对信息系统数据进行重组,通过自适应频谱检测对数据做频谱分析,再使用匹配滤波器对异常数据进行检测,进而实现对电力信息系统的监控.陈月卿等[2]基于多机多网并行校核原理,设计了自动闭环监控方法,并引入频谱校正技术对电力系统数据进行实时监控.上述方法虽然具有一定的监测性能,但对电力信息系统的全链路监控实时性及准确性仍有待提高.

微服务架构能够将业务功能作为边界,对大型单体应用进行拆分,将其变为各自独立的一组应用.其最大优势就是小且独立,所有微服务的逻辑结构较为简单,可做单独调整与部署[3].本文正是利用微服务的此种优势,利用基于压缩感知的电力数据采集方法,使监测数据更加全面;再通过对微服务的部署与路由设置,实现电力信息系统的全链路监控,更好地解决电力信息系统监控不全面的问题.

1 电力信息系统全链路信息采集处理

1.1 全链路信息有效采集

对电力信息系统所有链路的信息进行全面采集,以提升监控效果,为此,本文通过压缩感知的方法采集数据[4].针对长度为N的一维信号,若其存在K个关键值,其余N-K个值不进行考虑,则认为此信号是稀疏的.传统采样方式不管信号是否具备稀疏特性,全部利用均匀采样的方式,当初始信号长度大、信息量少时,均匀采集会导致采样数据量过大,浪费内存空间,且在压缩过程中有可能损失关键数据,影响监控精度.

压缩感知采集方式能够很好地解决上述问题,其主要是对信号的非自适应线性投影进行采样,不需要通过多个样本完成,直接得到信号的压缩表示,很好地解决了数据采集效率低等问题.针对某线性测量过程,构建一个和稀疏表示基没有任何关联的观测矩阵Φ∈CM×N,获得信号x的压缩表示,压缩矢量表示为

y=Φx=ΦΨs=Θs

(1)

式中:s为系数矢量;Θ为高斯矩阵;Ψ为恢复矩阵.测量与恢复矩阵之间的乘积属于一个M×N维矩阵,由此能够看出式(1)是一个不依赖采样模型的测量程序.

测量值y的维数特征为M=O(Klog2N),其中,O为运算复杂度[5].通过观测值y对初始信号x重构的表达式为

(2)

![]() 表示系数矢量的向量形式,M×N矩阵符合矢量

表示系数矢量的向量形式,M×N矩阵符合矢量![]() 不唯一的要求,所以压缩感知最主要的作用是在确保

不唯一的要求,所以压缩感知最主要的作用是在确保![]() 成立的全部矢量

成立的全部矢量![]() 中,获取非零的最小矢量.

中,获取非零的最小矢量.

基于压缩感知的数据采集过程首先需构建测量矩阵[6],确保信号从x∈RN变换到y∈RM的降维过程中,关键信息不会破损;其次对信号x进行重构.

1.1.1 测量与感知矩阵构建

测量矩阵的作用是从长度为M的测量矢量中完成长度为N的初始信号x的重构.由于M<N,因此该问题存在很多解.若初始信号x具有稀疏性质,其系数矢量s内K个非零系数均为已知,此时,只要证明M符合M≥K,即可完成重构.对该问题简化时,随机矢量v和系数矢量s共享大于零的常数ε,分享表达式为

(3)

当矢量v属于某稀疏矩阵时,针对任意K稀疏的初始信号均存在一个矩阵Θ符合式(3).

建立一个Θ矩阵,使Θ=ΦΨ受到等距性制约,将Θ当作测量矩阵,Ψ作为恢复矩阵[7].但等距性与不相关性均能通过一个随机矩阵表现.假设矩阵包含的元素φj,i具有独立分布特征,满足高斯概率函数,且随机变量等于零,方差表示为1/N.将测量矢量y看作M个信号x内的元素组合,此时,测量矩阵会表现出如下两个属性:

属性1 矩阵Θ和变换基ψ=I之间不存在任何关系.M×N的高斯矩阵Θ=ΦI=Φ可体现出等距性约束,若c属于较小常量,则M≥cKlog2(N/K),N维的K稀疏初始信号能在M次测量中完成重构.

属性2 矩阵Θ可以普遍适用,且Θ=ΦΨ是独立分布的高斯矩阵.

结合上述属性,Φ和Ψ之间不相关系数表达式为

(4)

式(4)表明Φ和Ψ的列矢量存在相关性,且相关范围表示为![]() 该系数越大,Φ和Ψ存在的相关性越强,反之越弱.

该系数越大,Φ和Ψ存在的相关性越强,反之越弱.

1.1.2 信号重构

在信号重构过程中需综合分析测量矢量y中存在的M个测量值、矩阵Φ以及初始信号x.针对具有稀疏性质的初始信号x,由于M<N,因此会出现不确定矢量s′,且符合表达式Θs′=y,因此,本文使用最小范数法实现信号重构.将一维信号空间当作研究目标,利用lp范数对误差做量化处理,确保![]() 具有最小值.由此可知,p值的选择会影响重构效果.

具有最小值.由此可知,p值的选择会影响重构效果.

将上述问题当作逆问题思考,通过最小l2范数法确定转换空间矢量,求解表达式为

(5)

虽然式(5)可以得出封闭解![]() 但却很难确定K系数的解,仅能够获得一些非零元素矢量

但却很难确定K系数的解,仅能够获得一些非零元素矢量![]() 经过修正处理重新定义表达式为

经过修正处理重新定义表达式为

(6)

式(6)能快速恢复K稀疏信号,但会出现数值不稳定问题,必须综合分析随机组合的所有可能.

综合上述分析,0和2范数对于信号恢复均存在一定问题,因此综合两种方法,将利用l1范数实现信号重构,定义表达式为

(7)

利用式(7)能准确高效恢复K稀疏初始信号,同时仅通过M(M≥cKlog2(N/K))次测量即可完全恢复信号.其属于一种凸优化问题,又叫做凸松弛算法.

1.2 基于小波变换的监控信号预处理

通过上述方法采集到的初始信号一定程度上避免了数据冗余,降低了数据维度,但信息系统自身导致的噪声还需进一步处理.本文通过连续小波变换的方式对监控信号进一步降噪[8].

设η′(t)为基本采集函数,η′a,b(t)为经过小波变换后得到的函数,此函数具有持续变化特征,因此信号f(t)的持续小波转化可表示为

(8)

式中,a、b为Wf(a,b)中的持续变量.结合已知基础小波η′(t),使用伸缩a与平移b生成函数η′a,b(t),可将其当作连续小波基.将小波函数当作是信号滤波器,所以小波变换也是信号与滤波器之间的卷积运算[9].连续小波和傅里叶变换较为相似,唯一不同的是小波变换存在两个参数,所以小波变化的实质就是时间与尺度的变换[10].

2 电力信息系统全链路监控实现

2.1 微服务架构建立

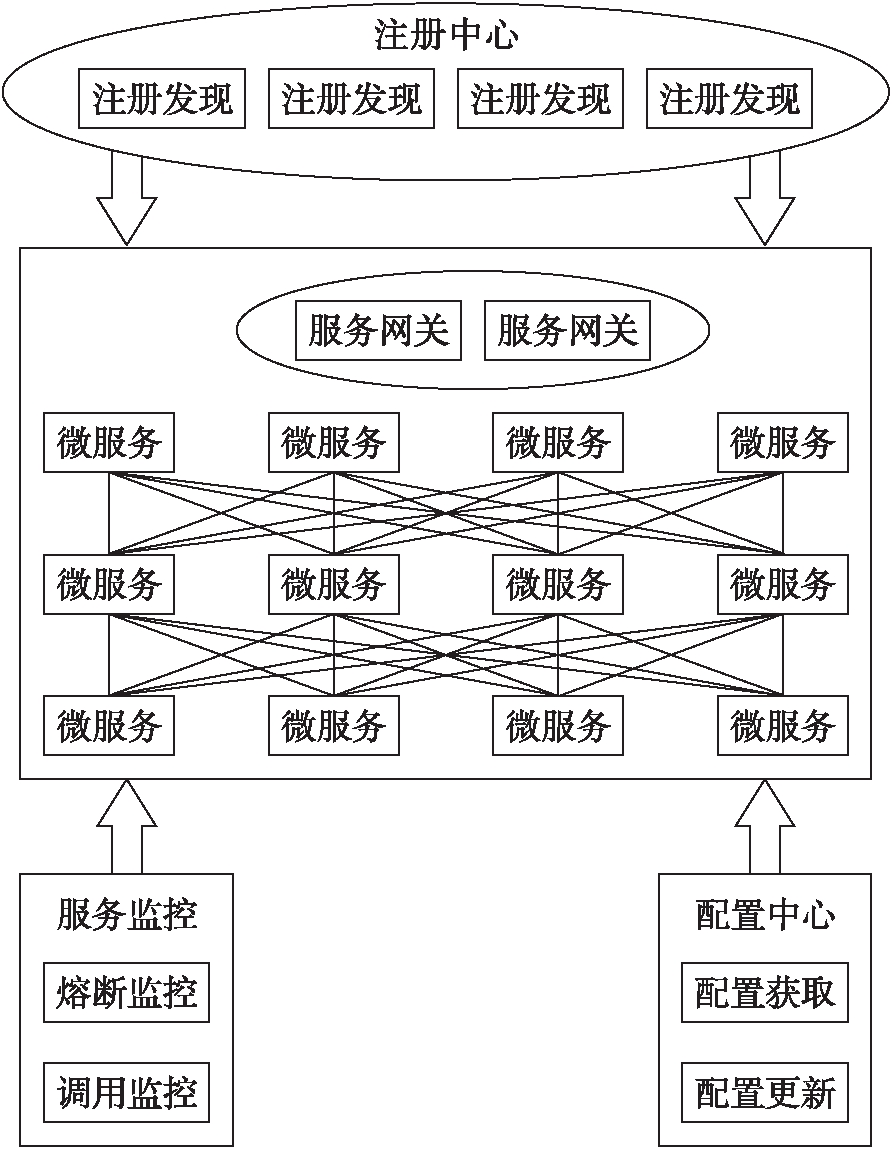

本文所搭建的微服务架构如图1所示,包括多种组件,各组件具体作用如下:

图1 微服务架构

Fig.1 Micro-service architecture

1) 服务网关.为相关应用提供访问入口.

2) 注册中心.为相关监控信息提供储存平台,利用服务注册与发现两个技术,构建微服务调用通道.

3) 服务监控.主要负责微服务架构的运行状态监控,确保微服务健康运转[11].

4) 配置中心.方便信息在多个环境下储存,有助于将多链路信息同步更新在微服务中.

2.2 微服务下全链路监控实现

根据监控目标,可将监控类型分为交易监控、安全监控、状态监控等重点内容.在微服务架构下要想实现全链路监控还需要交换设备、网络与路由等设备的支持,并通过下述过程实现全链路监控[12].

1) 监控部署.全链路监控过程中,需部署的系统数量会增加,如果使用人工方式完成部署工作,容易出现遗漏.本文将Docker作为基础,通过微服务实现监控自动部署[13].利用图形化方式完成部署建模,描绘部署拓扑图,并在该图上配置内存等基础资源需求与软件需求;通过相关工具对部署模型分析,将其变换成与其对应的编排模式,使用Docker编排脚本建立Docker镜像;建立Docker实例,组成实例集群,实现应用启动[14].

2) 路由设置.微服务下的应用架构被划分为微应用、微服务以及数据库3个模块,任意一个模块都会有复杂问题待解决.其中微应用会生成许多访问接口,需通过应用路由解决该问题,在接收到用户的请求信息后,再下发到对应的微应用[15].服务层的各类服务之间具有复杂的关系,如果不对其进行有效管理,会造成负载不均衡.为解决上述问题,在微服务架构中设置如下3种路由:

1) 应用路由.提供固定请求接口,确保多个监控实例负载均衡.

2) 服务路由.通过分布式架构,完成微服务注册与发现,促进调用关系具有透明性质,减少服务节点.

3) 数据路由.为多个数据库设定统一访问方式,并提供数据分析等管理功能.

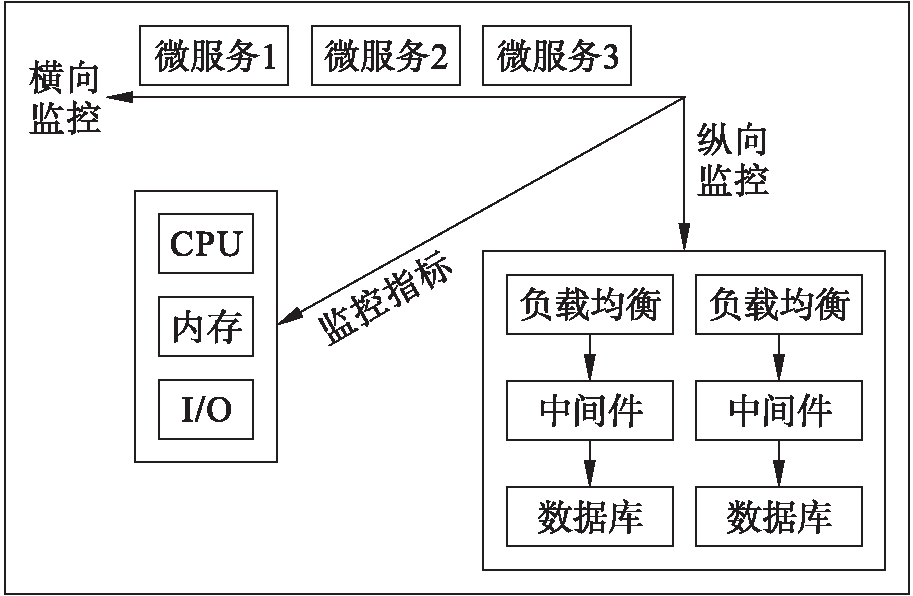

从横向与纵向两个维度实现全链路监控,监控示意图如图2所示.其中横向是将用户请求作为目标,纵向则是将整个链路在云环境中运行状态作为目标.

图2 全链路监控示意图

Fig.2 Schematic diagram of full-link monitoring

3 实验分析

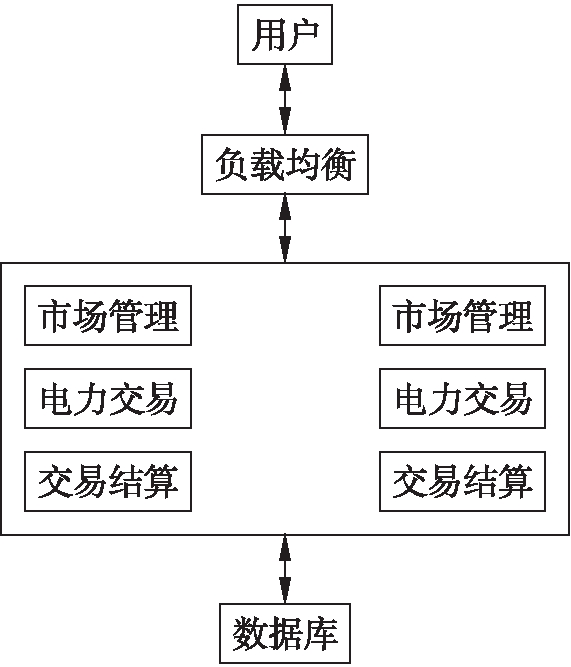

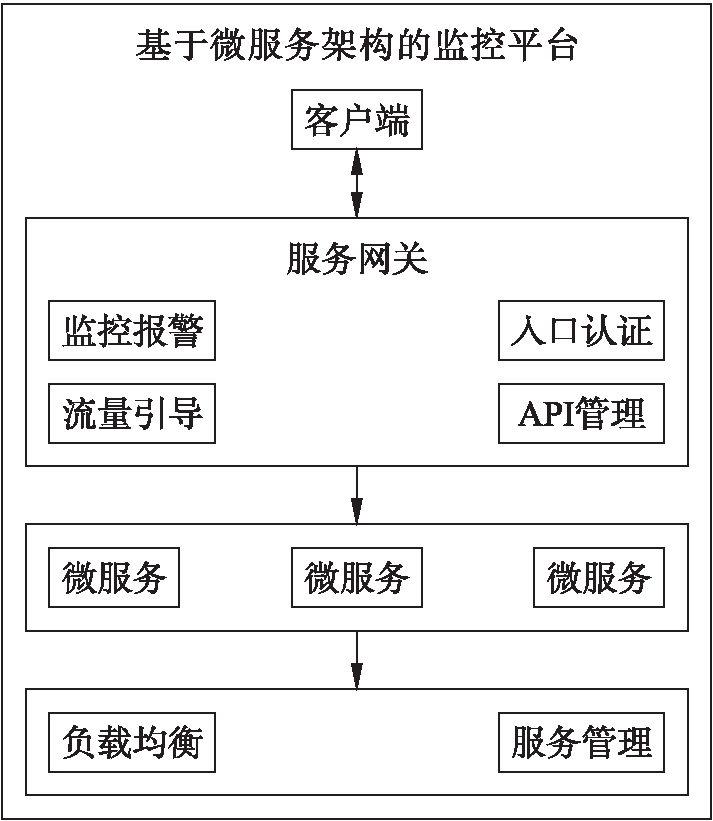

为验证本文提出的全链路监控技术的有效性,设计了对比实验.首先将本文技术应用在电力信息系统的交易子系统中,由于交易子系统的业务数量飞速增加,监控系统不能满足实时性需求,因此利用微服务架构下的监控方法对其改进.改进前和改进后的监控系统分别如图3、4所示.

图3 改进前的监控系统

Fig.3 Monitoring system before improvement

图4 改进后的监控系统

Fig.4 Improved monitoring system

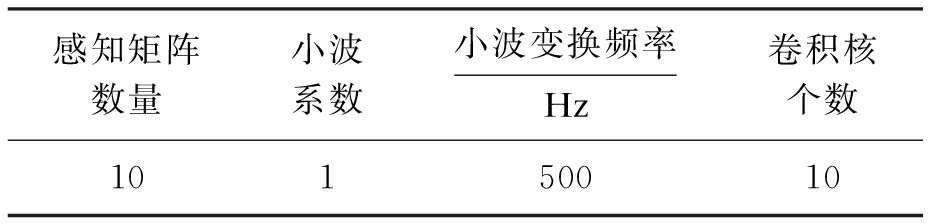

实验在MATLAB仿真环境下进行,为证明改进前与改进后两种监控方式的性能,使用8台服务器构建实验环境,其中3台属于微服务架构独立运行的设备.设置120条线程,对电力信息系统进行1 000次仿真攻击,设置1~12个人工注入的异常数据包,测试电力信息系统全链路监控的性能.算法参数设置如表1所示.

表1 算法参数设置

Tab.1 Algorithm parameter settings

感知矩阵数量小波系数小波变换频率Hz卷积核个数10150010

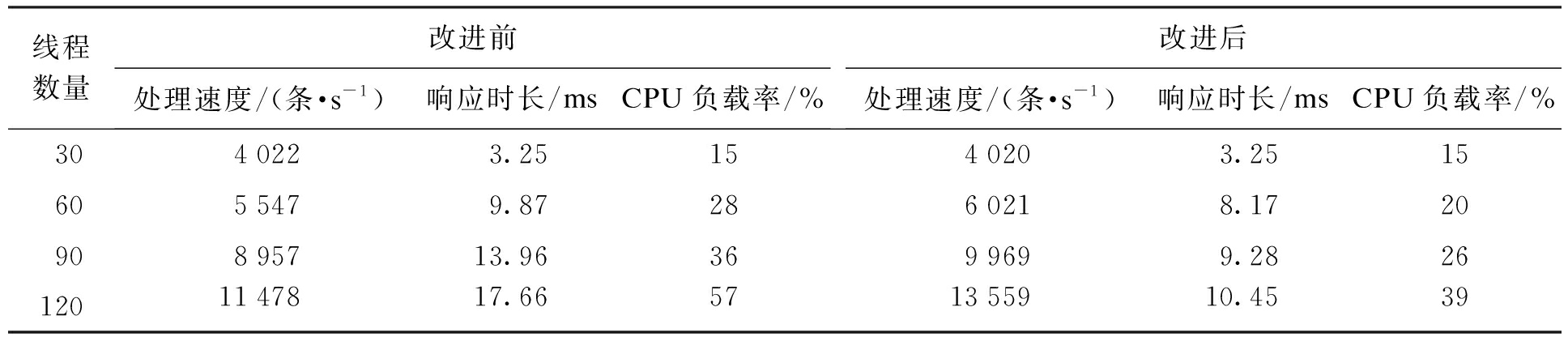

测试改进前与改进后两种监控方式的响应对比结果如表2所示.

由表2可知,当线程数量为30时,改进后的监控算法并没有显现出优势;随着线程数量的增加,改进后的监控技术数据处理量逐渐高于改进前,且监控响应时间也得到改善,这是因为本文在微架构下使用了压缩感知数据采集方法,减少了信息系统中的冗余数据,为全链路监控创造有利条件.此外,在微架构作用下监测系统的CPU负载率得到有效控制,能够看出微服务架构可以更好地适应数据量较大的监控场景.

表2 不同监控方法响应结果对比

Tab.2 Comparison of response results for different monitoring methods

线程数量改进前处理速度/(条·s-1)响应时长/msCPU负载率/%改进后处理速度/(条·s-1)响应时长/msCPU负载率/%3040223.251540203.25156055479.872860218.172090895713.963699699.28261201147817.66571355910.4539

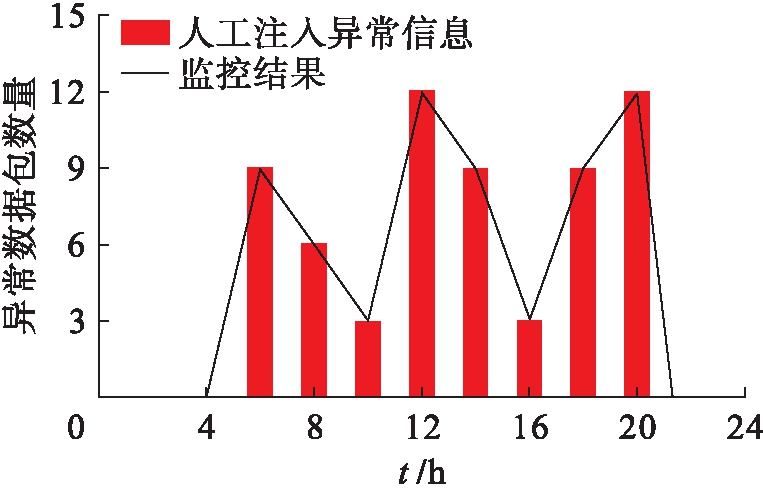

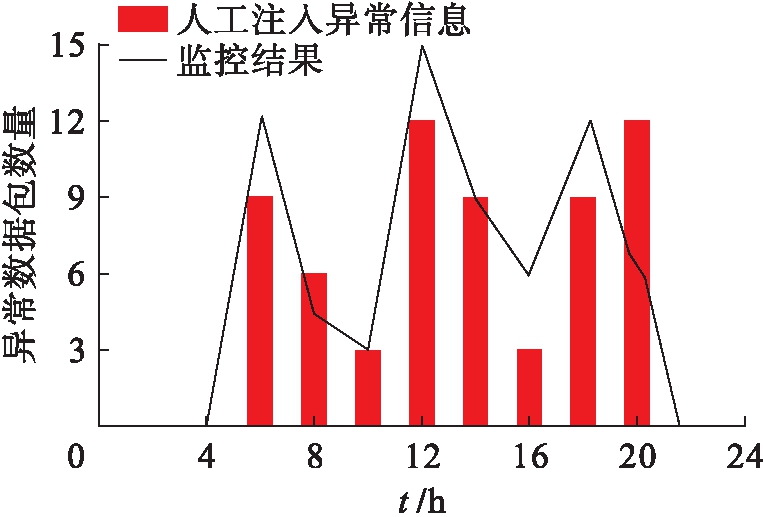

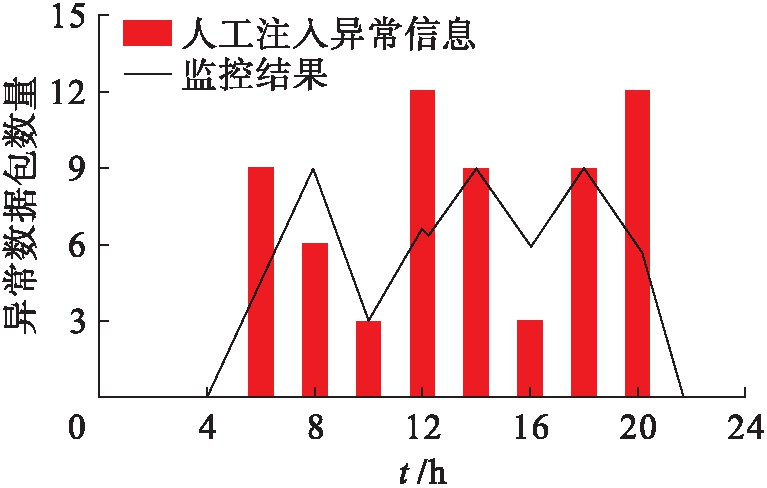

分别利用本文方法、非线性特征分解以及自动闭环监控方法对24 h内电力信息系统的链路异常情况进行捕获,通过人工方式随机向链路中散布异常信息,3种方法的测试对比结果分别如图5~7所示.

图5 所提方法实验结果

Fig.5 Experimental results of as-proposed method

图6 非线性特征分解方法实验结果

Fig.6 Experimental results of nonlinear eigendecomposition method

图7 自动闭环监控方法测试结果

Fig.7 Test results of automatic closed-loop monitoring method

从3种方法的对比结果可以看出,本文监控到的结果和人工注入的异常数据包数量完全一致,而其他两种方法会出现误检现象.这表明微服务秉承着数据共享原则,电力信息系统的全链路信息会实现共享,从横向与纵向不同方面进行全方位监控.

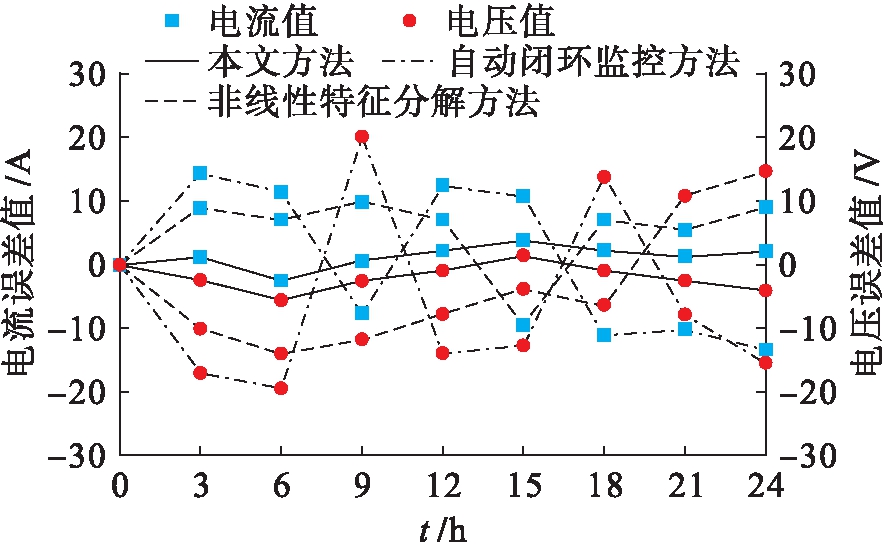

分别利用本文方法、非线性特征分解以及自动闭环监控方法对24 h内电力信息系统中各线路电压及电流数值进行监控.其中,电压额定值为380 V,电流额定值为100 A.对比线路额定的输出电压及电流,得到3种方法的电压及电流数值监控误差如图8所示.

图8 电压及电流数值监控误差

Fig.8 Voltage and current value monitoring errors

分析图8可知,采用非线性特征分解法监控时,电力信息系统线路电压值的误差在10 V左右,电流误差在15 A左右;采用自动闭环监控方法监控时,电力信息系统线路电压值的误差在15 V左右,电流误差在20 A左右;而采用本文方法监控时,电力信息系统线路电压值的误差在3 V左右,电流误差在2 A左右.上述实验结果表明,本文提出的基于微服务架构的信息系统全链路监控技术的监控误差最小,能够准确监控电力信息系统线路中的电流及电压数据.

4 结 论

结合电力企业信息系统链路监控现状,针对监控不实时、不全面等问题,提出基于微服务架构的信息系统全链路监控技术.通过对链路数据的全方位采集与处理,为有效监控提供信息基础,再通过微服务架构的合理布置,实现全链路监控.实验证明,该监控方法具有强大的数据处理能力,能够准确监控电力信息系统线路中的电流及电压数据.同时能够准确检测出链路中的所有异常情况,为电网安全提供有力保障,使电力信息系统的监控更加准确.但该技术不能实现日志监控,在今后研究中应对数据库、应用程序等进行日志集中显示.

[1] 郝成亮,陈明,孙伟,等.电力信息系统网络数据的实时流量监控分析 [J].电测与仪表,2019,56(8):119-123.

(HAO Cheng-liang,CHEN Ming,SUN Wei,et al.Real-time traffic monitoring and analysis of network data in power information system [J].Electrical Measurement & Instrumentation,2019,56(8):119-123.)

[2] 陈月卿,陈建洪,邱建斌,等.一种智能变电站监控信息自动验收系统的研究 [J].电力系统保护与控制,2020,48(11):143-150.

(CHEN Yue-qing,CHEN Jian-hong,QIU Jian-bin,et al.Research on automatic acceptance system of monitoring information in a smart substation [J].Power System Protection and Control,2020,48(11):143-150.)

[3] 康宁,张颖,任桂田,等.考虑PMU量测信息的配电网运行状态分析方法 [J].电力系统及其自动化学报,2020,32(2):92-97.

(KANG Ning,ZHANG Ying,REN Gui-tian,et al.Analysis method for distribution network operation state with PMU measurement information [J].Proceedings of the CSU-EPSA,2020,32(2):92-97.)

[4] 戴宏伟,王宇航,魏鹏,等.水电监控远动通信信息点表自动比对及同步技术研究 [J].水电能源科学,2019,37(9):159-162.

(DAI Hong-wei,WANG Yu-hang,WEI Peng,et al.Research on techniques of automatic comparison and synchronization for hydropower SCADA system telecontrol communication information table [J].Water Resources and Power,2019,37(9):159-162.)

[5] 陈至豪,王立德,王冲,等.基于组合余弦优化窗四谱线插值FFT的电力谐波分析方法 [J].电网技术,2020,44(3):1105-1113.

(CHEN Zhi-hao,WANG Li-de,WANG Chong,et al.An approach for electrical harmonic analysis based on optimized composite cosine window four-spectrum-line interpolation FFT [J].Power System Technology,2020,44(3):1105-1113.)

[6] 王志强,王珊,郭大鹏,等.电力作业远程监控系统中视频的优化传输方法 [J].电力科学与技术学报,2020,35(1):169-175.

(WANG Zhi-qiang,WANG Shan,GUO Da-peng,et al.Method on video optimal transmission in on-site operation monitoring system of electrical power system [J].Journal of Electric Power Science and Technology,2020,35(1):169-175.)

[7] 蒋义然.基于微电网的电动汽车充电负荷协同控制仿真 [J].计算机仿真,2020,37(8):87-90.

(JIANG Yi-ran.Simulation of electric vehicle charging load cooperative control based on microgrid [J].Computer Simulation,2020,37(8):87-90.)

[8] 吴双,胡伟,张林,等.基于AI技术的电网关键稳定特征智能选择方法 [J].中国电机工程学报,2019,39(1):14-21.

(WU Shuang,HU Wei,ZHANG Lin,et al.An intelligent key feature selection method of power grid based on artificial intelligence technology [J].Proceedings of the CSEE,2019,39(1):14-21.)

[9] 虢韬,杨洋,杨恒,等.针对电力监控系统的改进页面交换算法 [J].沈阳工业大学学报,2020,42(1):12-16.

(GUO Tao,YANG Yang,YANG Heng,et al.Improved page exchange algorithm for power monitoring system [J].Journal of Shenyang University of Technology,2020,42(1):12-16.)

[10] 李伟,霍雪松,张明,等.基于残差全连接神经网络的电力监控系统异常行为检测方法 [J].东南大学学报(自然科学版),2020,50(6):1062-1068.

(LI Wei,HUO Xue-song,ZHANG Ming,et al.Abnormal behavior detection method for power monitoring system based on fully connected residual neural network [J].Journal of Southeast University (Natural Science Edition),2020,50(6):1062-1068.)

[11] 邓勇,彭敏放,刘靖雯.电力信息物理系统建模和信息攻击机制分析 [J].电力系统及其自动化学报,2021,33(10):10-17.

(DENG Yong,PENG Min-fang,LIU Jing-wen.Mode-ling of cyber power physical system and analysis of information attack mechanism [J].Proceedings of the CSU-EPSA,2021,33(10):10-17.)

[12] 张运,姜望,张超,等.基于储能荷电状态的主从控制微电网离网协调控制策略 [J].电力系统保护与控制,2022,50(4):180-187.

(ZHANG Yun,JIANG Wang,ZHANG Chao,et al.Off-grid coordinated control strategy of a master/slave control microgrid based on the state of charge of energy storage [J].Power System Protection and Control,2022,50(4):180-187.)

[13] 孙平远,刘科研,齐冬莲.基于电力信息物理系统实时仿真平台的网络安全仿真 [J].电力建设,2020,41(2):40-46.

(SUN Ping-yuan,LIU Ke-yan,QI Dong-lian.Cyber security simulation based on real-time simulation platform of cyber physical power system [J].Electric Power Construction,2020,41(2):40-46.)

[14] 苏立伟,刘振华,苏华权,等.基于数据负荷序列聚类的配电网电力营销实时信息系统测试 [J].电网与清洁能源,2021,37(12):64-69.

(SU Li-wei,LIU Zhen-hua,SU Hua-quan,et al.The construction of distribution network power marketing real-time information system based on data load sequence clustering [J].Power System and Clean Energy,2021,37(12):64-69.)

[15] 刘靖雯,谭阳红,邓勇.面向电力信息物理系统的端边云雾协同模型 [J].电力系统及其自动化学报,2021,33(11):74-81.

(LIU Jing-wen,TAN Yang-hong,DENG Yong.Cloud-fog-edge-end collaboration model for cyber power physical system [J].Proceedings of the CSU-EPSA,2021,33(11):74-81.)