图11994—2015年北美自贸区内部制成品贸易比重

【专题论坛:创新包容开放视角的经贸合作】

美国金融危机和欧债危机后,世界经济迟迟未能明显复苏,欧美国家经济增长乏力,结构调整缓慢。在此背景下,经济保守主义抬头,逆全球化和反区域化思潮出现。2017年1月美国新政府上台后,以“美国优先”和“让美国再次伟大”作为施政重点,对内通过大规模的减税来刺激投资、增加就业,对外通过贸易保护主义和投资措施扩大出口、吸引制造业回流。特朗普在竞选时期就多次宣称,北美自贸协定是美国有史以来最糟糕的贸易协议,伤害了美国的利益,如果无法在重新谈判中达成一致,美国将退出这一协定。任期正式开始不久,特朗普就对加拿大和墨西哥采取了不同措施,并持续施加压力,北美自贸协定重新谈判并已取得了一些进展。如果最后达成了新的协议,必将成为区域经济一体化发展历程中的重大事件,产生持续而深远的影响。对这一现象及其背后的原因进行分析,无疑有助于我国以及世界其他国家今后更好地参与区域经济合作并防范风险。

本届美国政府上台后,将贸易救济的“第一把火”烧向了北美自贸协定的亲密伙伴加拿大,实属罕见。2017年4月和6月初裁、11月终裁决定对加拿大软木产品征收反补贴和反倾销税,这是美加延续多年的木材贸易摩擦的持续,也具有象征意义。

修建美墨边境墙是特朗普的竞选承诺之一。2017年1月25日,特朗普签署行政命令,宣布在美墨边境开工筑墙。2017年10月,美国海关边境保护局展示了接近完工的边境墙原型。关于如何解决筑墙的资金问题,特朗普多次表示应该由墨西哥承担,即,通过重新谈判北美自贸协定,美国可以从中获得一部分额外收入,用来支付边境墙的费用。2018年6月,特朗普表示将要求国会增加经费,以加快筑墙进度。

在特朗普的不断施压下,2017年8月,北美三国就重新拟定北美自贸协定开始谈判,至2018年5月已进行了9轮谈判。其间,美国一直态度强硬,加拿大和墨西哥虽然多次表达了不满,但于事无补。由于墨西哥大选,难以在近期达成全面协议。随着国会中期选举日益临近,美国开始变得急迫。特朗普多次声明,如果不能重新调整贸易赤字和增加制造业的工作岗位,美国会退出这项协议。

2018年3月,美国以国家安全为由决定对进口钢铁和铝产品加征关税,当时给予了加拿大和墨西哥临时豁免权,条件是两国在北美自贸协定重新谈判中做出较大让步。4月30日,美国宣布对加拿大、墨西哥、欧盟的钢铝关税征收日期推迟一个月。6月1日起,美国决定对包括加拿大和墨西哥在内的相关国家和地区的钢铁和铝制品分别征收25%和10%的惩罚性关税,墨西哥随后表示要采取同等规模的报复措施,6月29日,加拿大公布报复性关税正式清单。

上述事实表明,美国对待北美自贸协定的态度发生了重大变化,与以往对待盟国的行为大相径庭。这种变化必然会影响美国的地缘经济与政治利益,其背后的原因比较复杂。现有研究主要从选举、利益集团、大国博弈[1]、贸易失衡[2]等因素进行了分析。不过,经济基础决定上层建筑,区域经济一体化在经济上的主要动机是贸易创造和贸易转移而带来的贸易扩大效应,重新谈判这样的安排,若非是一体化的根基出现了动摇,很难具备经济上的合理性,也难以得到广泛的国内支持。事实上,近年来,北美自贸区内部贸易结构不仅未见提升,而且有所衰减,这是美国重新谈判北美自贸协定的主要原因之一。

北美自由贸易协定是20世纪80年代末兴起的战后第二轮区域经济一体化浪潮的重要成果。Jacob(1950)提出了关税同盟理论并阐述了贸易创造和贸易转移的机理[3],Peter(1988,1998)将这一理论扩展到自由贸易区[4-5],认为在排除直接或间接贸易偏转的影响下,自由贸易区能更好地实现贸易创造和贸易转移效应,上述理论构成了区域经济一体化理论的基石。众多学者的实证分析结果表明,贸易创造和贸易转移及两者加总而来的贸易扩大效应是比较明显的[6-8]。然而,关税同盟和自由贸易区理论只是说明了区域经济一体化可以增加内部贸易规模,并未明确指出其是否具有改善贸易结构的效应。北美自由贸易协定自生效以来的实绩表明,其内部贸易结构在经过短暂而小幅的改善后即开始下降,迄今为止下降的年份多于上升的年份,甚至远逊色于自贸协定缔结前的情况,这无疑与美国近年极力推行的“重振制造业”“吸引制造业回流”的目标相悖,美国的态度转变也就在情理之中了。

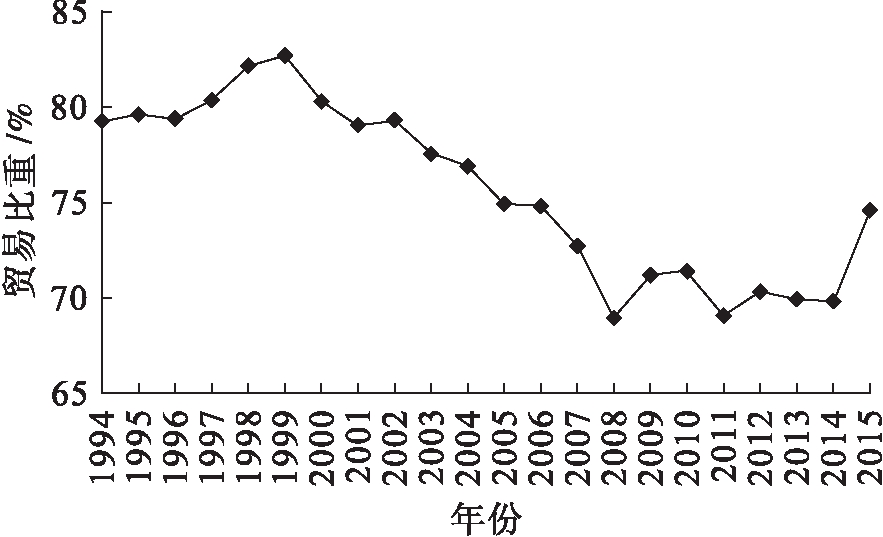

北美自贸区的建立分为两个阶段,第一个阶段是1989年率先签署的《美加自由贸易协定》[9],第二个阶段是1992年美加墨签署的《北美自由贸易协定》并于1994年1月1日正式生效。此后,三国之间的制成品贸易比重只在较短时间内有所提高,其余大多数年份都处于下降中,见图1。

图11994—2015年北美自贸区内部制成品贸易比重

资料来源:根据联合国商品贸易数据库数据汇总并计算,https://comtrade.un.org/,下同。

北美自贸区成立初期的1994—1999年,内部制成品贸易比重从79.38%提高到82.84%,属于小幅度稳定增长。然而,自2000年起,这一比重开始直线下降,2008年降为最低点的69.04%。此后处于振荡期,2015年恢复为74.7%,远未达到1994年自贸协定生效当年的水平。可见,北美自贸区内的贸易结构改善效应确实持续了一段时间[10],但过程较短,2000年以后基本都在下降或波动中,远不如自贸协定签署之前的发展态势好。

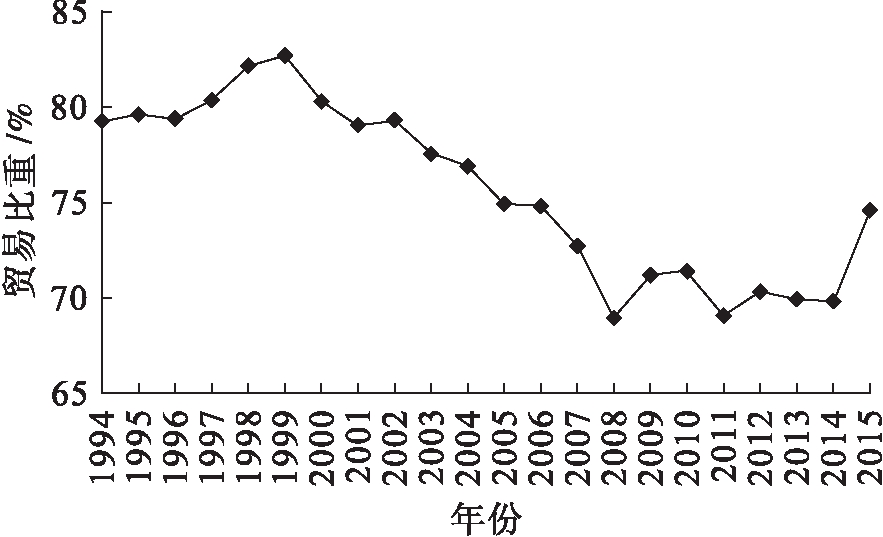

1964—1985年,三国间的制成品贸易比重从63%提高到71.17%,中间虽有波动,但上升的年份多于下降的年份。除了1972、1973、1974以及1979和1980年外,没有明显的连续下降,见图2。

图21964—1985年美国、加拿大和墨西哥之间的制成品贸易比重

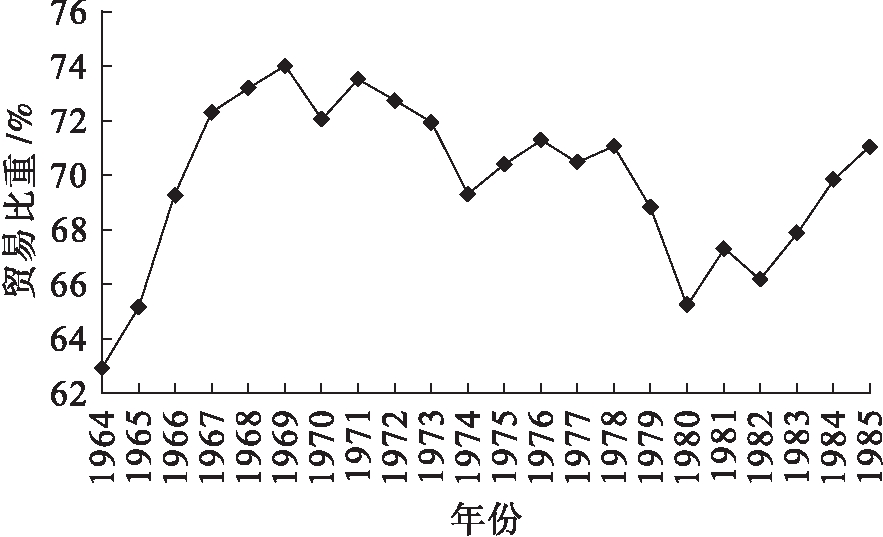

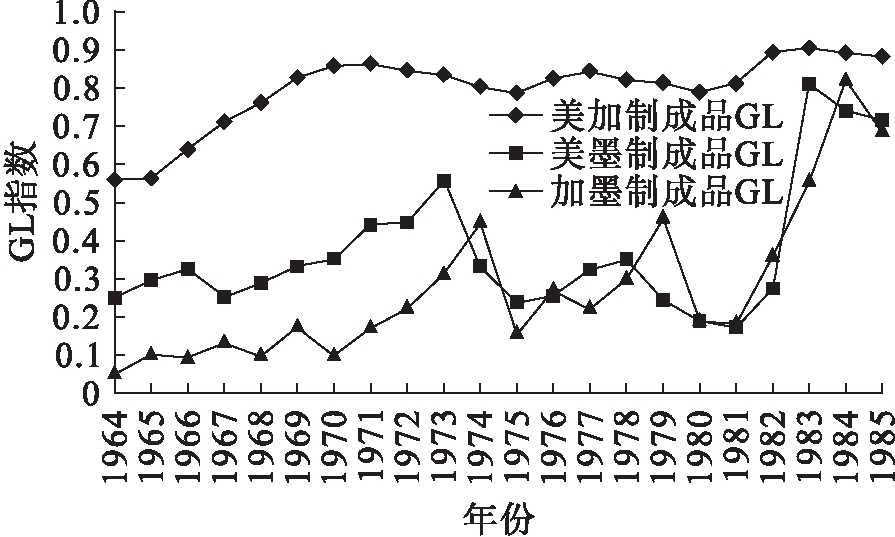

为更准确地把握北美自贸区内部制成品贸易结构效应,有必要对三国间的制成品产业内贸易指数进行计算并比较。计算制成品产业内贸易指数的常用公式为格鲁贝尔![]() 劳埃德指数,简称为GL指数①。为了使结果更客观,以制成品贸易的加权平均值为基础,结果见图3。

劳埃德指数,简称为GL指数①。为了使结果更客观,以制成品贸易的加权平均值为基础,结果见图3。

1994—2015年,美国和加拿大、美国和墨西哥的双边制成品产业内贸易指数较为平稳,变化很小。其中,美国和加拿大的数值较高,2007年前均在0.9以上,2008年以后有所降低,约为0.87~0.91。美国和墨西哥的指数一直在缓慢而稳定地下降,从1994年的0.88下降到2015年的0.68。加拿大和墨西哥的指数变动较大,类似“几”字形,1994—2003年基本都低于0.5,2004—2008年达到了较高的水平,都超过了0.63且较平稳。2009—2015年则处于较大幅度的下降趋势中,均未超过0.52,见图3。

图31994—2015年北美自贸区制成品产业内贸易指数

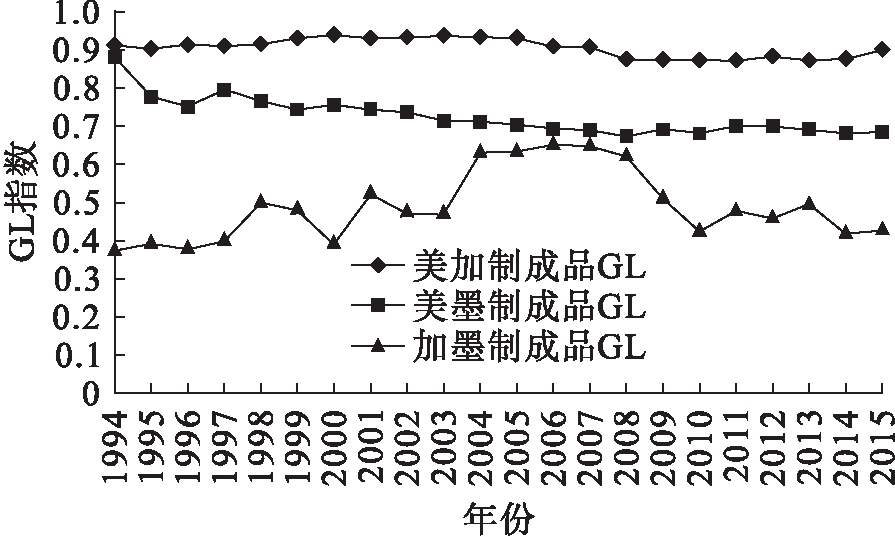

自贸协定生效后,美国、加拿大和墨西哥的制成品产业内贸易指数虽然变化相对不大,但最迟从2006年起都有所下降,进一步表明内部贸易结构不仅没有改善,甚至还有所恶化。自贸协定生效前后的对比更能说明问题。未签署自贸协定前,美国、加拿大和墨西哥的双边制成品产业内贸易指数虽然很不稳定,但处于上升趋势;自贸协定生效后,波动幅度缩小但却有所下降,1964—1985年,美国、加拿大和墨西哥的双边制成品产业内贸易指数虽然波动较大但处于增长中。其中,美加的指数较高且变动幅度相对较小,从1964年的0.56快速提高到1971年的0.87,之后时而下降,时而上升,1983年曾达到0.91,1985年略下降为0.88。在同一时期,美国和墨西哥、加拿大和墨西哥的指数变化趋势非常接近,只是加拿大和墨西哥的高峰值指数出现得比美国和墨西哥晚一年,低谷值出现的年份基本相同,见图4。例如,美国和墨西哥指数变动的高峰值分别出现在1973、1978和1983年,而加拿大和墨西哥的高峰值年份均在晚一年后出现,两组指数较低的年份均出现在1975和1981年。总的来看,自贸协定签署前后,美国和加拿大的指数差距小一些,而美国与墨西哥、加拿大与墨西哥的指数在1991年后出现了非常明显的分化,1991年前基本步调一致,1991年后出现了差异化。北美自贸协定签署后,墨西哥向美国出口了更多的制成品,与美国的制成品产业内贸易指数也更高。

图41964—1985年美国、加拿大和墨西哥制成品产业内贸易指数

从北美自贸协定缔结前后的制成品贸易比重和制成品产业内贸易指数变化数据看,1994年后的发展趋势显然不如之前的年份好,而且以下降趋势为主,并未引起区域内制成品分工水平的深化和发展。既然自贸协定无助于改善三国之间的贸易结构,无法帮助美国实现其治国理念和目标,也无法实现自贸区建设的初衷,重新谈判的局面也就不难理解了。那么,作为发达国家与发展中国家区域经济一体化[11]的范例,北美自由贸易区内部制成品贸易结构为什么会出现相对不利的变化呢?

虽然关税同盟和自由贸易区理论并未明确阐述贸易结构效应,但贸易创造和贸易转移本身不仅是贸易规模的变化,也包含着比较优势和变化的调整[12],因而也具有贸易结构效应,只是难以确定这种结构效应的方向和福利影响。关税同盟和自由贸易区理论一样,其结论的成立依赖于众多的前提假定条件,比如,商品和要素市场完全竞争、充分就业、规模收益不变、技术不变、交易成本为零等,更重要的是,一体化外部的其他一切条件不变,包括外部国家的生产成本不会降低、技术不会进步、竞争力不会提升等。这些假定条件与现实世界存在较大的差异。区域经贸集团的内部、外部环境和国际分工时时刻刻都在发生着变化,从而导致区域内外的比较优势和竞争优势也在发生变化。例如,假设外部国家的劳动生产率大幅度提升,成员国的比较优势就会减弱甚至消失、竞争优势不在,则其内部的生产和贸易结构就会做出相应的调整,内部制成品贸易结构的变化也是调整的结果之一。

①计算公式为GL=1-[|X-M|/(X+M)]。其中,X和M分别表示某一特定产业或某一类商品的出口额和进口额。GL的取值范围介于0和1之间,GL=0时,表示没有产业内贸易;GL=1时,表示均为产业内贸易。GL值越接近于1,表明产业内贸易水平越高,反之则越低。

国际分工和贸易模式先后经历了产业间、产业内、产品内、要素分工[13]的发展阶段。20世纪90年代初期以来,由于贸易壁垒的降低和国际物流的发展,跨国公司开始在全球范围内配置资源,从而形成了国际生产网络。创意、产品设计、原材料、制造和加工、营销、物流各环节分别由不同国家、不同企业来承担,各国或地区按照要素比较优势参与到不同的价值增值环节。产业内分工转变为产品内分工和要素分工的条件下[14],中间产品和零部件成为国际贸易的主要商品,劳动力、资本、资源、技术等要素成为比较优势的主要来源。比较而言,国际生产网络显然比区域生产网络更具有经济上的可持续性,因而可能会延缓甚至阻碍区域经贸集团内部分工和贸易的拓展。20世纪70年代以来,美国在某种程度上出现了制造业空心化现象,工业增加值占GDP比重不断降低,区域内制造业分工的基础不断被削弱。美国工业增加值占GDP的比重从1975年的25.17%,下降到1995年的19.81%,2015年更降低到15.43%[注]根据世界银行数据库数据汇总并计算,http//www.world bank.org/.。北美国家内部制成品贸易比重不断下降和制成品产业内贸易指数的下降与龙头国家美国的产业结构变化趋势基本相同。1994年后,美国的制造业继续下滑,延续了其长期的产业结构变化趋势,未发生实质性变化,北美自贸区的成立并未改善美国制成品贸易结构和产业结构。

区域内部贸易的拓展,不仅取决于生产和供给侧[15],也取决于需求侧的增长。影响需求的诸多因素中,人口数量与结构对区域内分工与贸易具有较为重要的作用。“在一个国家和地区,人口愈是稠密,每个人的支付能力愈强,市场就愈大,从而分工的实现程度就愈高。”[16]

从人口数量看,二战后,北美人口增长速度低于世界平均水平,1960、1975、1995和2015年,三国人口占世界比重分别为7.8%、7.38%、6.82%和6.56%,一方面下降幅度较大,另一方面,区域内消费能力最强的美国和加拿大人口增长速度低于世界平均水平,在世界人口中的比重不断下降,而墨西哥人口增长超过了3倍。从人口结构看,墨西哥较为合理,而美国和加拿大早已进入老龄化社会[注]按照联合国的标准,一个国家或地区60岁以上人口达到总人口的10%,即被视为进入老龄化社会。考虑到各国退休年龄不同,以65岁作为标准。,65岁及以上人口占总人口比重远远超过世界平均水平。

作为世界上经济最发达的国家,美国和加拿大人口增长速度较慢,限制了其消费能力的进一步提升。同时,老龄化对市场容量扩展产生的不利因素较多,老年人消费的主要特点是必需品比重较大、消费习惯较稳定、消费频次低、需求价格弹性大、消费结构升级相对较慢等,这对于高端装备制造业会有直接或间接的不利影响。墨西哥的人口数量增加较快、人口结构也比较合理,但人口总量和人均收入水平尚不能支撑起提升整个区域需求水平和需求结构的功能。

技术创新会增加贸易品种类、提高贸易品质量和增加技术复杂度,因而有利于改善区域内贸易结构。衡量技术创新能力和潜力的指标有多个,专利申请量是较为常用的指标之一。自贸区建立前,北美三国专利申请量占世界比重总体呈上升趋势,其中美国上升趋势明显,而加拿大和墨西哥有所下降。自贸协定签署后,三国专利申请量占世界比重先是不断上升,从1994年的18.29%提高2007年的23.59%,而后便开始直线下降,2015年仅为15.89%,接近于1988年的15.8%,低于1989年的16.84%。其中,尤以美国和加拿大的下降幅度最为明显,墨西哥的这一比重变化不大。专利申请比重的下降,表明相对于世界其他国家和地区,北美自贸区的技术创新能力和潜力降低了,其在全球技术创新体系中的地位也下降,且显示其经济和贸易结构调整将进一步放慢。

国际直接投资是影响国际贸易模式的重要因素。除了贸易创造和贸易转移效应外,区域经济一体化还存在着投资创造和投资转移效应。投资效应毫无疑问会影响区域内国家的生产和贸易结构,两者之间可能相互促进、替代或互为因果。更进一步地,国际投资也会对不同层次的区域经贸集团产生不同的影响。由于美国、加拿大和墨西哥经济发展水平和经济结构存在较大的差距,各国的要素结构和水平也不一致,投资流向和结构会因自贸协定的签署而调整。例如,由于贸易和投资壁垒降低,墨西哥的劳动力成本明显较低,美加对墨西哥的制造业投资均有增加,有利于区域内制成品贸易比重的增长。然而,这一有利因素被另外的因素抵消并产生了一些不利影响。北美自贸协定签署后的1994—1999年,三国引进外资在世界的比重逐步提高到30.09%,为1994年后的最高值,除2004年外,2002—2015年这一比重均低于18%,2005年最低,仅为9.09%。远低于1994年的19.07%、2015年的17.97%,也低于1994年。这也与1994年前的情况形成了较为鲜明的对比。两个不同阶段的走势基本一致,但1994年后的比重明显低于1994年之前,美国和加拿大尤为明显,墨西哥也略有降低但幅度不大。以高峰值为例,美国1979—1990年的比重均在20%以上,1987年吸引外资占世界比重达到了二战后的最高点45.6%。从理论上看,北美自贸区的建立,形成了规模更大的市场,对外资的吸引力应该提高,引进外资的比重应该保持或扩大,实际上却发生了相反的变化。与此同时,1991年之前,加拿大绝大多数年份引进外资的比重都明显高于墨西哥,但在此之后两国的这一比重非常接近,在某些年份甚至出现走势相反的情况,墨西哥和美国间也存在类似关系,这和三国之间制成品产业内贸易指数转折年份的时间一致,也和指数变化的趋势有相似性,说明墨西哥在某种程度上更多地吸引了来自其他国家和地区的制造业投资,客观上对美国和加拿大并非有利。吸引外资比重的降低,会影响投资创造和投资转移效应的发挥,也会影响区域内国家制造业分工布局和贸易结构的完善。

北美自贸区的重新谈判反映了其自身贸易结构的变化无法适应美国施政目标的尴尬现实,甚至与“重振制造业”“吸引制造业回流”相反,无法助益“美国优先”“让美国再次伟大”,被重新谈判也就顺理成章了。对于其他欲参与和深化区域经济合作的国家和地区而言,具有诸多重要启示。

北美自贸区贸易结构的变化,与其自身尤其是主导国家美国自身的制造业空心化有关,这是美国总统特朗普多次批评前任的缘由之一,而其如今的政策正在试图克服此前多年积累的弊病。美国在发展高端制造业的同时,把劳动密集型和部分资本密集型制造业外包到其他国家,虽然经济收益上并未有损失,但却损坏了制造业产业链,造成某些产业链残缺不全。因此,在对外开放过程中,在参与区域经济一体化过程中,一方面应关注制造业合作的质量,大力培养和引进知识和技术密集型产业和企业,另一方面也不能忽视基础性的劳动和资本密集型制造业,保持全产业链的优势是实现制造大国到制造强国、贸易大国到贸易强国的根本。

区域经济一体化虽然有利于区域内经济合作的深化和贸易发展,但其贸易结构效应的不确定性却提醒我们,相对于区域价值链,全球价值链更具有经济性、竞争性。因此,全球化也应优先于区域化,成为我国未来参与全球经济合作的首选。当然,区域经济合作是全球化的有力补充,对于产业技术水平的提升、需求市场的扩大也是非常有利的。全球化和区域化并非非此即彼,而是可以相互补充的。全球化过程中可以不断提高开放水平,提高对外资的吸引力,提高全球价值链分工地位;区域化过程中可以不断提高制造业产品质量、提高产业合作水平。

内部需求的增加对于扩大市场容量、提高经济引力具有重要作用。无论是区域化还是全球化,拥有稳定且不断扩大的市场,既有助于夯实自身的产业结构、提升贸易结构[17],又会提高自身的讨价还价能力。需求既是基础,也是武器,已经被美国当作自贸协定重新谈判和发起贸易战的主要筹码。相当规模、相当水平的需求已经成为当今激烈的国际竞争中的重要资源。不断消除国民的后顾之忧、稳步提高居民收入和消费水平,将会刺激企业不断提高产品品质、加快开发新产品,也有利于引进外资规模和质量的提高。

持续的创新能力和潜力是提升产业结构和贸易结构的基础,不具备强大创新能力的国家,难以带动整个区域内的贸易结构转型升级。在这一过程中,仅仅关注应用创新、集成创新是不够的,更应强调基础创新、自主创新,知识和技术、资本、资金、企业家、制度环境和制度安排都不可缺少。

区域经济一体化固然存在着贸易和投资效应,但仍存在众多的不可控制因素。所以,推进多边区域经济一体化,应提前进行压力测试,并在协议机制中设置退出条件。与此同时,对于其他国家和地区的区域经济一体化的风险和不确定性也要进行评估。譬如,北美自贸区的重新谈判,可能削弱墨西哥作为进入美国和加拿大市场跳板的作用,对墨西哥制造业的长期投资需要重新考量。再如,对于欧盟和欧元区潜在的风险,也应充分重视并进行预研。

[1]范黎波,施屹舟.理性看待和正确应对”逆全球化”现象 [N].光明日报,2017-04-02(7).

[2]唐宜红.当前全球贸易保护主义的特点及发展趋势 [J].学术前沿,2017(9):82-89.

[3]Jacob V.The customs union issue [M].London:Stevens & Sons,1950.

[4]Peter R.The West African economic community [M].London:Macmillan,1988.

[5]Peter R.The economics of international integration [M].London:Routledge,1998.

[6]Innwon P,Soonchan P.Free trade agreements versus customs unions:an examination of East Asia [J].Asian Economic Papers,2009(8):119-139.

[7]Maurice J,Franc J,Randolphtan G.Free trade areas and intra-regional trade:the case of ASEAN [J].Singapore Economic Review,2009(54):319-334.

[8]Scott L,Bergstrand J.Do free trade agreements actually increase members’ international trade? [J].Federal Reserve Bank of Atlanta,2005(1):1-47.

[9]Brown D,Deardoff A.North American integration [J].Economic Journal,1992(10):1507-1518.

[10]舒曼.美国区域经济一体化的贸易效应分析 [J].国际商务,2011(6):60-63.

[11]刘力,宋少华.发展中国家经济一体化新论 [M].北京:中国财政经济出版社,2002.

[12]Adrian S.Macro-regional integration,the frontiers of the capital and the externalisation of economic governance [J].Transactions of the Institute of British Geographers,2015(4):507-522.

[13]戴翔,张二震.要素分工与国际贸易理论新发展 [M].北京:人民出版社,2017.

[14]王原雪,张二震.全球价值链视角下的区域经济一体化及中国的策略 [J].南京社会科学,2016(8):10-17.

[15]曹吉云,佟家栋.影响区域经济一体化的经济地理与社会政治因素 [J].南开经济研究,2017(6):20-39.

[16]陈同仇,薛荣久.国际贸易 [M].北京:对外经济贸易大学出版社,1997.

[17]匡增杰.全球区域经济一体化新趋势与中国的 FTA策略选择 [J].东北亚论坛,2013(2):89-98.