民间文学艺术是某一地域或某一群体在长期的生产生活实践中创造的文化结晶,并通过文学、舞蹈、音乐、神话传说、风俗礼仪以及工艺技术等多种形式予以表现,反映了该地域或群体的生活愿望、行为准则、价值追求,通过模仿或其他方式口头相传[1]。灵活的表达形式、丰富的文化内容、可考的实践经验使得民间文学艺术几乎渗透于每个人的生活中,与其他文化形式一同构成了中华多元文化。少数民族民间文学艺术,通常指由少数民族创造的民间文学艺术。少数民族民间文学艺术具有悠久的历史底蕴、丰富的文化内涵、多样的表现形式,因此,我国很多少数民族民间文学艺术都被列为非物质文化遗产。

一、贵州省少数民族民间文学艺术概况

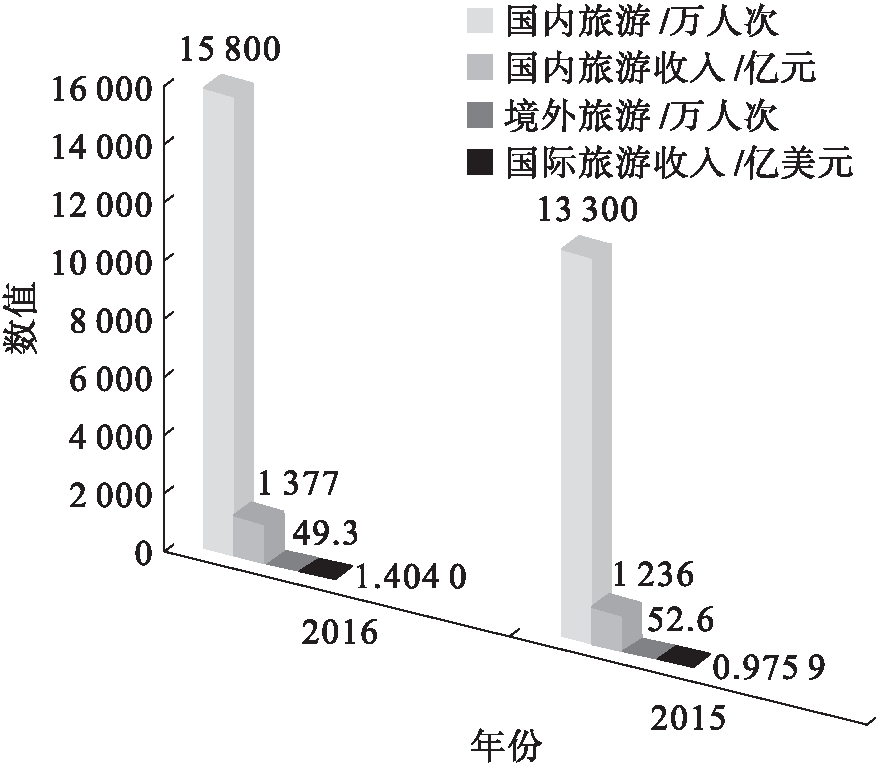

贵州省历来是少数民族大省,拥有包括少数民族民间文学艺术在内的众多少数民族文化,体现着贵州各少数民族独特的文化认同,展现了贵州各少数民族的风貌,兼具社会价值与经济价值。首先,少数民族民间文学艺术的产生、发展是各民族创造能力以及民族认同的集中体现,具有显著的社会性,具有文化、美学、教育、警示、道德指引等重要价值。如贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县音寨,多年来刑事案件屈指可数,这与当地“六月六”等民族节日的举行、传承不无联系。其次,少数民族民间文学艺术虽然具有鲜活性,有强大的生命力,但是确属不可再生资源,具有稀缺性。文化早已不是一种形而上的概念,而是一种充满生命力的生活形态,是包括“知识、信仰、艺术、道德、法律、习俗在内,以及其他所有的人作为社会的一分子所要求的能力和习惯的复杂的综合体。”[2]当下,文化已经成为一种生产力,并且创造出较高的经济效益,而民族民间文学艺术无疑是文化开发的“富矿”。例如,贵州省黔东南州西江千户苗寨是享誉国际的旅游景点,其中的苗族歌舞表演因宏大的表演阵容、丰富的表演形式、灵活的互动方式成为游客们到访的“打卡”项目,也因此获得了丰厚的经济回报。少数民族特色旅游成为更多人了解贵州的窗口,同时也为当地少数民族带来了财富(详见图1)。

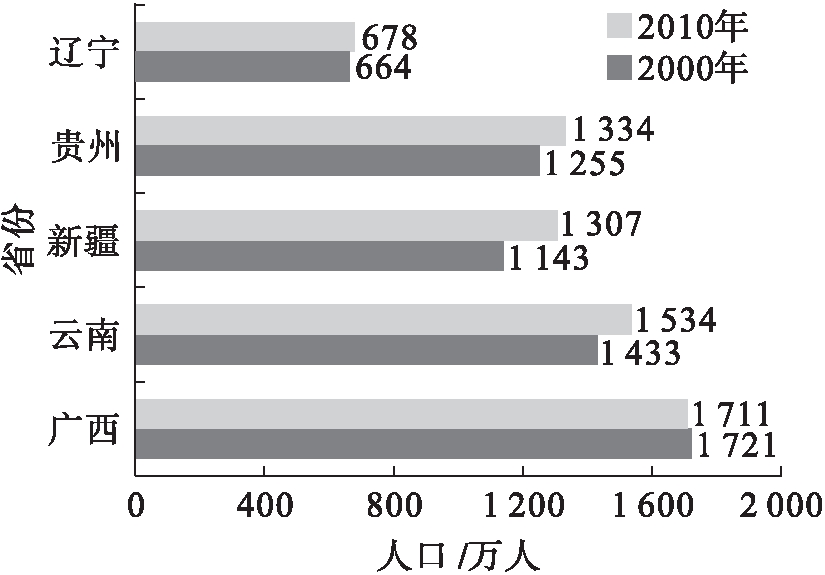

当前国际竞争包括经济实力的角逐,也包括文化软实力的比拼,在构建人类命运共同体的新时代背景下,更应注重少数民族民间文学艺术的独特性,传承并在此基础上创造有利于全人类的文化。“每一种文化都具有尊严和价值,必须予以尊重和保存,每一个民族都有发展其文化的权利,所有文化都是属于全体人类的共同遗产的一部分”[3]。贵州是少数民族大省(详见图2),少数民族人口数较多,仅次于广西、云南以及新疆,占全国少数民族人口总数的11.03%。全省有黔东南、黔南、黔西南3个民族自治州,11个民族自治县,有彝族、苗族、布依族、侗族等数十个少数民族。民族传统文化保存较为完整,甚至在特定地区形成了特殊的群体,并将该群体长时间形成的文化完整保留至今。随着科技社会的发展,时空分布不再是文化传播的阻碍,在当代频繁的文化交融中,贵州已形成了别具一格的多彩民族文化。当前,贵州已经成为中国原生态文化集聚展示的重要基地[4]。例如,安顺屯堡文化、侗族月牙铛、布依铜鼓十二则、稿午苗族水鼓节、苗族笙箫舞等都被纳入省级或国家级非物质文化遗产名录中。这些非物质文化遗产体现了贵州各民族的历史发展和生活状态,体现着不同民族和群体的价值追求和精神风貌。

图1 2015—2016年贵州省民族自治地区旅游人数及收入情况

数据来源:贵州省统计局。

图2 我国少数民族人口排名前五的省份

数据来源:2000、2010年全国人口普查。

在法治语境下,贵州少数民族民间文学艺术的保护与传承离不开法律制度的助力,构建以及完善少数民族民间文学艺术法律保护体系是依法治国的要求,也是丰富地区文化、摆脱物质和精神贫困的必经之路。

二、贵州省少数民族民间文学艺术法律保护的现状

(一) 现有法律体系

世界范围内,将民间文学艺术纳入一国法律保护体系的做法得到了共识。由世界知识产权组织主持召开的“知识产权、传统知识和民间文艺”会议也印证了此点[注]该会议上绝大多数与会国家均明确认为,必须采取相关法律措施保护民间文学艺术,用以维护民间文学艺术所彰显的人文精神与内隐的经济价值,防止民间文学艺术被不当公开及诋毁滥用,激励后续创新与文化传承,并通过赋予产权的方式有效保护民族民间文学艺术财富的文化价值与经济价值。[5]。基于民间文学艺术的经济价值与社会价值,同时为激励民间文学艺术的保护、传承,促进合理的商业开发,利用现代法制进行规制与保障是法治社会的通行举措。

目前,对贵州民族民间文学艺术的法律保护立足民族民间文化的公益性,以行政法调整为主。贵州省人民代表大会常委会于2002年颁布了《贵州省民族民间文学艺术保护条例》,对“民族民间文学艺术”的内容范围、保护原则、抢救与保护、推荐与认定、开发和利用、保障措施及法律责任等作出明确规定。2011年2月25日,我国《非物质文化遗产法》颁布后,为与上位法保持步调一致和相互衔接,贵州省人大常委会于2012年初通过《贵州省非物质文化遗产保护条例》,废止了《贵州省民族民间文学艺术保护条例》。除此之外,出台了一系列自治地方立法与针对特殊地区、领域的立法。前者如《三都水族自治县水书文化保护条例》《镇宁布依族苗族自治县非物质文化遗产保护条例》《紫云苗族布依族自治县非物质文化遗产保护条例》《玉屏侗族自治县非物质文化遗产保护条例》《沿河土家族自治县非物质文化遗产保护条例》等。后者如2011年贵州省人大常委会通过的《贵州省安顺屯堡文化遗产保护条例》,对屯堡文化遗产给予特殊保护;2005年贵州省人大常委会通过的《贵州省发展中医药条例》,对属于非物质文化遗产的传统医药予以保护;以及《黔东南苗族侗族自治州民族文化村寨保护条例》《黔东南苗族侗族自治州苗医药侗医药发展条例》等地方性法规。

(二) 法律保护中的问题

1. 私法保护方式欠缺

应当注意到,公法保护方式主要从民族民间文学艺术的公益性出发,更加注重民族民间文学艺术的传承与保护事宜,忽视了私益,没有明晰民间文学艺术来源群体所享有的权益,即忽视了创作主体的权利内容[6]。因此,应当加强私法对民族民间文学艺术的保护,使私法充分的意思自治与公法适宜的宏观调控相得益彰,“公私结合”地推进贵州民间文学艺术的保护、传承、合理利用。所谓私法保护又称民事保护,是指明确非物质文化遗产所有者、传承人、使用者等相关民事主体对于非物质文化遗产的权利,并规范其流传、利益分享等机制的保护模式[7]。如前所述,当前贵州省民族民间文学艺术保护的主要方式是公法保护,而公法注重的是宏观层面的调控,并非面面俱到,例如《贵州省非物质文化遗产保护条例》第43条只抽象地规定了“鼓励、支持”。一般来说,针对文化知识的保护倾向于知识产权保护,旨在激励创新与保护知识创新带来的利益,但是民族民间文学艺术由于缺乏知识产权法要求的创新性,缺乏明确的创作主体,难以将其全面纳入现有知识产权保护体系。虽然我国《著作权法》规定“民间文学艺术作品的著作权法保护办法由国务院另行制定”,但此办法至今付之阙如,故只能将民族民间文学艺术作为一般意义上的非物质文化遗产加以保护,严重削弱了民族民间文学艺术的典型性。此外,以意思自治为主的《合同法》对基于民族民间文学艺术创造的经济利益分配制度也欠缺规定。因此,私法保护十分薄弱。

2. 当前知识产权法律体系与传统民族民间文学艺术存在冲突

现有的知识产权制度诞生于工业革命之后,是现代文明社会的产物,设计初衷是满足贸易之需。而随着社会分工越来越清晰,当代知识产权制度也因知识类型不同而精确地分门别类。民族民间文学艺术属于传统文化,保护、传承、传播过程中应该尽显其本真、原始的状态,其利益主体多元,而现代知识产权强调的是知识创新与利益垄断。民族民间文学艺术产生于各民族长期的生活实践中,因缺乏创新性,缺乏批量生产的动力,缺乏创作主体,很难纳入现有知识产权保护的范畴之内。若把民族民间文学艺术完全纳入现行知识产权法律体系进行保障,那么势必需要将民族民间文学艺术按照现有知识产权的体系进行分类,这个任务不仅不易完成,即便完成也会对整个民族民间文学艺术体系造成不可逆的损害。民族民间文学艺术具有特定的文化背景和产生环境,具有独特的性质、特点,每一个侧面都是其对应的整个民族文化的反映。我国现有的知识产权保护体系主要由《著作权法》《商标法》《专利法》以及《反不正当竞争法》组成,这些法律无法囊括民族民间文学艺术的所有侧面,也无法对这些整体的传统文化进行割裂保护,为达到知识产权体系的保护标准刻意分割民族民间文学艺术可能得不偿失。由于两种知识系统对话下的文化冲突与困惑,知识产权对民族民间文学艺术的强行干预有可能引发剧烈的震荡,如贵州十八管芦笙专利纠纷案便是一例[8]。

3. 权利主体缺乏法律保护意识

近年来,贵州发展迅速,已成为闻名全国的旅游大省,除秀丽的自然风光外,少数民族特色旅游已经成为贵州旅游的一大亮点。少数民族民间文学艺术作为少数民族特色的集中展现,近年来不断地受到各民族群众的青睐,更多人加入到民族传统文化的学习与传承中来。同时,良好的经济效益使得各民族群众的民族传统文化保护意识也得到提升,但少数民族群众仍然缺乏法律知识,对法律保护手段了解较少。例如,蜡染是我国古老的少数民族民间传统纺织印染手工艺,与扎染、镂空印花并称为我国古代三大印花技艺。贵州省安顺地区的布依族、苗族蜡染是国家级非物质文化遗产,当地人黄铃是该项非物质文化遗产传承人,出于对蜡染的热爱和专注,创造了许多受人青睐的蜡染作品及其周边产品。为了彰显对传统知识的尊重以及防止混淆,她创办了贵州省安顺市西秀区嬉绣民族文化艺术创意工作室,并以嬉绣作为品牌批量化生产了自己的一部分蜡染作品。但是产品屡遭侵权的经历使她不敢对外公布优秀的蜡染作品。究其原因是其认为维权成本较高,恐得不偿失,同时对获得著作权的途径也不甚清楚。无独有偶,苗族人崇银,其银饰艺术萌芽于巫术图腾活动之中,而黔东南的苗族大银角是不少人对苗族银饰的第一印象。黔东南州雷山县杨光宾是苗族银饰制作技艺传承人,其制作的银饰广受欢迎。由于缺乏法律意识,其创作的产品虽有自己独特的标志,但却没有申请注册且又非驰名商标,因而得不到商标法的全面保护。此外,侗族大歌国家传承人吴仁和省级传承人贾福英等对他人无偿利用其收集汇编的侗族大歌行为均表示默认或公开认可,原因在于对著作权法了解甚少,没有知识产权意识。诸如此类的侵权行为比比皆是,权利人要么自身法律知识匮乏,要么对法律理解片面,客观上放纵了侵权行为。

三、民族民间文学艺术法律保护的改进

1. 建立以民法为主结合其他特别法的私法保护体系

民法视角下,民族民间文化保护的前提是明确权利主体。少数民族民间文学产生的主体大致包括两类,一类是少数民族民间文学艺术本身,另一类是在少数民族民间文学艺术基础上因传承等行为而产生的少数民族民间文学艺术作品。少数民族民间文学艺术来源于民族的长期生活中,是既往生活经验的直接体现和提升,其本身创作主体不明。针对如何行使民族民间文学艺术的权利,主要有两种方案:一是通过民间文学艺术来源地政府代为行使权利,二是通过著作权集体管理组织代为行使权利。根据《非物质文化遗产法》的规定:“国务院文化主管部门统筹全国范围内非物质文化遗产的保存和保护工作;县级以上各级政府的文化主管部门负责保护各自辖区范围内的非物质文化遗产。”例如,“安顺地戏”案中代为行使权利的即是贵州省安顺市文化体育局。从某种意义上来说,政府机构基于这种“法定代理”的职责代为行使权利,一方面能够最大限度地实现民间文学艺术来源群体的私权利益,另一方面也最符合效益原则,有利于降低交易成本[9]。民间文学艺术是某个区域或某个群体在长期的实践中产生的,以一定的空间作为载体,因此常常具有地域性,故而其著作权权利行使及保护工作也可以由来源地地方政府集中进行[10]。故,从发源的地域性、民族分布的特殊性以及解决纠纷的便捷性和效率性上看,笔者更主张由来源地政府代为行使权利,这也符合《伯尔尼公约》的规定。此外,针对少数民族民间文学艺术作品以及依照少数民族民间文学艺术进行演绎的作品,例如蜡染作品等可依照《著作权法》关于演绎作品的规定进行保护;在少数民族民间文学艺术传承过程中创造的独有技术但尚未达到《专利法》保护标准的,可引用商业秘密的有关规定进行保护。

2. 健全操作性较强的具有地方特色的法律体系

法律是上层建筑,是调整社会关系的重要工具,法律的可操作性决定了法律的生命力,操作性越强的法律其应用就越顺畅。但根据一般经验,操作性强的法律往往位阶较低,作为非物质文化遗产下项的民间文学艺术,其保护更多体现在地方性法律法规中,在我国法律体系中的位阶并不高,因此应该具有灵活的操作性。由于民族民间文学艺术带有浓厚的地域色彩,在制定地方性法律法规时应首先注重实证调研:收集、整理本地区主要的少数民族民间文学艺术作品类型,总结违反法律规范的侵权行为的具体表现,以实地调研与数据为基础提炼出行为模式,法律责任要在《宪法》《立法法》等上位法规定的范围内,根据本地区的社会发展、经济情况、文化习俗等进行全局考虑。其次,应当意识到民间文学艺术是非物质文化遗产的下项内容,与上位法相衔接不言而喻。申言之,对少数民族民间文学艺术的规制不能超越上位法的规定,《非物质文化遗产法》是全国人大常委会制定的针对全国非物质文化遗产保护、保存的一般性规范,诸如《贵州省非物质文化遗产保护条例》等地方性法律法规应当避免与其上位法冲突,保持法律体系的一致性,增强公民对行为后果的预见性,保障法律的指引性功能。最后,鉴于法律位阶较低,法律规范应当制定尽量具体的、有明确内容或者实施程序的条款。以上文提到的贵州省“鼓励、支持”性规定为例,立法机关应对具体的实施方案予以阐释,即列明具体的鼓励、支持措施,如经费保障、人员保障、税收优惠等政策条件保障,以及在法律规范中明确奖励机制。

3. 增强权利意识,平衡传播与利益分配

要积极开展普法活动,增强权利主体的权利意识,提高法律意识才能保证传承、保护、创新意识。民族民间文学艺术的生命力在于持续存在并发扬光大,只有权利主体的利益得到保障,才能促进民族民间文学艺术的发展。《国家知识产权战略纲要》指出:“应努力加强对民间各民族群众集体创作的文艺作品的保护力度,深层次挖掘民间文艺作品的内在文化价值与商业价值,科学构建民间文艺创作人、保存人和后续创新者之间的利益分享机制,努力协调创作群体与传承个人之间的利益关系,以有效促进我国民间文艺事业的健康、快速发展。”少数民族民间文学艺术有悠久的历史与深厚的群众基础,充满鲜活性与灵活性,非常容易与当代社会结合因而焕发出新的光芒,在提高文化软实力的号召下,深挖民族民间文学艺术较容易获取群众认同,具有较高的商业价值。因此,对民间文学艺术作品的法律保护不能是孤立的,必须是全方位的——既要注重传统知识的传播顺畅,又要注重传播利益的分配。换言之,少数民族民间文化艺术要兼顾传承传播与经济效益,传承要精益求精,传播应尽量广泛,利益要尽量平衡。首先,要保护整个少数民族群体的利益;其次,要保护传承人的利益,调整好传承人与少数民族群体间的利益关系。只有利益得到满足得到平衡才能促进传统知识的传播,只有知识的传播才能激发承袭与创新,进而形成一个良性循环。近年来,贵州的发展有目共睹,将少数民族民间文学艺术和旅游开发相结合是一种成功的经济开发模式,黔东南州“千户苗寨”即是一例。通过市场经济的刺激作用引导当地少数民族群众深入挖掘本民族的文学艺术精髓,创造出适合市场的经济发展模式,同时在继承和发扬过程中注重保护相关的权利主体。例如,上文中提到的苗族银饰制作技艺传承人杨光宾,在注册了商标后便可以游刃有余地保护自己独门技术制作的苗银商品,防止混淆,打击侵权,从而维护自身利益,也兼顾了艺术传承。这种可观的经济效益也将促使更多人参与到民族民间文学艺术的习得与传播中。此外,在来源群体以外的他人以复制或“演绎”表演等方式使用民间文学艺术作品时,应根据作品使用情况支付合理使用费[5]。这种利益分享方式也得到了一些学者的支持。这种合理使用费亦可用于民族民间文学的深层次发掘、合理开发、技术创新等方面。应当说,这种方式值得思考与借鉴,以实际利益激励更多的权利主体主动提高自身法律素养,增强权利意识。

[1] UNESCO.Commendation on safeguarding of traditional culture and folklore [R].Paris:General Conference of UNESCO,1989.

[2] 朱锋.人权与国际关系 [M].北京:北京大学出版社,2000.

[3] 周勇.少数人权利的法理 [M].北京:社会科学文献出版社,2002.

[4] 田艳.试论贵州非物质文化遗产的生产性保护 [J].贵州民族研究,2014(1):14-16.

[5] 王淑君.论贵州民族民间文学艺术的法律保护——以著作权保护为视角 [J].贵州民族研究,2014(11):43-46.

[6] 吴汉东.论传统文化的法律保护:以非物质文化遗产和传统文化表现形式为对象 [J].中国法学,2010(1):50-62.

[7] 安静.藏区非物质文化遗产的法制保护 [M].成都:西南交通大学出版社,2015.

[8] 安学斌.少数民族非物质文化遗产研究——以云南巍山彝族打歌为例 [M].北京:民族出版社,2008.

[9] 文永辉,卫力思.少数民族非物质文化遗产传承人知识产权保护问题研究——以贵州为例 [J].贵州民族研究,2012(1):14-20.

[10] 马忠法,宋秀坤.论民间文学艺术作品的著作权主体及其权利行使主体 [J].民俗研究,2012(4):8-13.