产学研合作是国家科技创新的重要途径,对于促进科技成果转化、推动产业转型升级具有重要意义。产学研合作不断深化发展,已经从简单的成果转让、技术创新咨询等合作形式向复杂的系统化合作转变。学界针对产学研合作已有大量研究,在合作动因[1-2]、影响因素[3-5]、协同创新[6-8]、合作效率[9-11]等方面成果丰硕。

在产学研合作系统运行过程中如何发现系统中存在的问题,更好地发挥系统功能成为一个重要课题。学者通过对系统创新能力、稳定性、绩效等的评价研究来发现产学研合作过程中存在的问题。产学研合作系统评价是发现问题并更好发挥系统作用的基础,受到相关学者的重视。金芙蓉等[12]将产学研绩效评价指标体系分为6个准则层,为了更具操作性下设13项评价指标。王天擎[13]利用DEA方法构建产学研合作投入产出指标体系,投入指标包括R&D资金投入、R&D人员全时当量、科学家和工程师数量等,产出指标有专利申请量、论文发表数量等。孙善林等[14]从显性、隐性、协同三个方面分析产学研合作绩效,构建了包含8项准则、28项指标的评价指标体系。曹霞[15]运用扎根理论将产学研合作创新稳定性分为8个初始范畴并归结为项目对接、合作研发、试验试制、产业化四个阶段。黄菁菁[16]构建投入产出指标体系,对产学研协同创新效率进行评价。

现有产学研合作系统的评价研究都是从某个部分或某些目标出发,可能会导致过分追求单方面目标而损害整体利益。和谐管理理论[17-21]是建立在不确定性、多变性及复杂性基础上的管理方法论,致力于从系统学理论与实践上解决多变环境中的管理问题,指导复杂管理系统的运行及优化。系统和谐可以保证系统协调运转,提高系统效率,保证系统动态发展。追求和谐性已经成为各类系统的共同目标。学术界将和谐管理理论广泛应用于各类系统评价中。产学研合作系统是由企业、高校、科研院所、社会服务机构等多主体参与的复杂结构系统,满足系统基本特征。将和谐管理理论应用于产学研合作系统评价指标体系构建,可以实现对系统的整体评价,同时可以避免由追求单方面目标而造成其他问题的系统悖论。因此,本文将和谐管理理论引入产学研合作系统评价,保证系统整体和谐,从而实现整体效益的最优。

本文基于和谐管理理论,围绕产学研合作系统构成和谐性、组织和谐性、内部环境和谐性和外部环境和谐性开展研究,通过调查和访谈的形式获取相关信息,运用扎根理论[22-23]将所获信息归类,参考科学的流程方法[24-26]构建产学研合作系统和谐性评价指标体系,以期为产学研合作系统评价奠定基础,完善产学研合作系统整体评价理论。

一、基于和谐理论的产学研合作系统分析

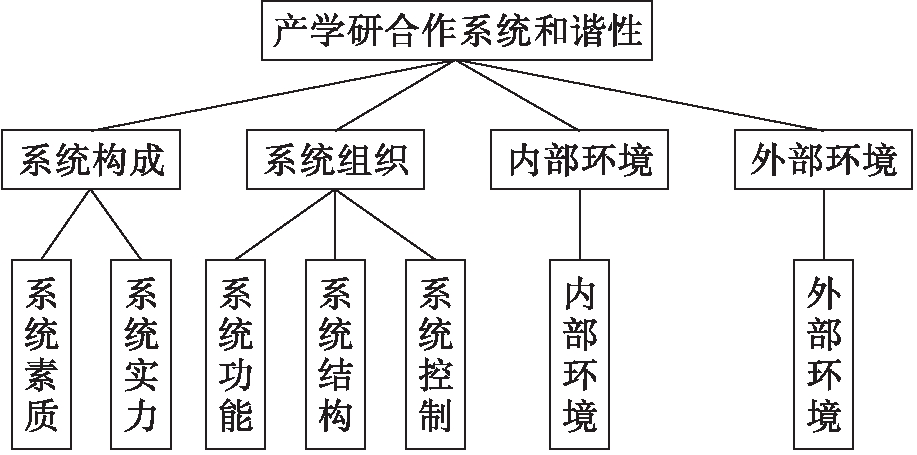

“和谐”是任意系统都要追求的目标,无论是有机系统还是无机系统都要不断地减少内耗、避免冲突、消除负效应,使系统协调有序地运行,不断提高效率、增加产出并不断地追求最优化的状态,即和谐状态。产学研合作系统作为一个多主体参与的复杂管理系统,在运行过程中存在利益冲突、结构混乱、资源利用效率低等现象,将和谐管理理论引入产学研合作系统评价能够发现其不和谐因素,从而不断地向和谐态发展。和谐管理理论认为:“系统实现构成和谐性、组织和谐性、内部环境和谐性、外部环境和谐性共同形成总体和谐性,能够使系统充满活力,具有较强的自组织和自适应能力,使系统发挥最大效能。”因此,产学研合作系统和谐性评价体系围绕系统构成、系统组织、系统内部环境、系统外部环境四个方面展开。

产学研合作系统构成和谐性主要表现在:

(1) 产学研合作各参与主体根据系统功能和目标的要求在合作中贡献自身应该提供的人力、物力、财力等。

(2) 系统构成各主体的素质、观念、理想和态度适应系统发展的要求。根据构成和谐的表现,可将系统构成划分为与人有关的系统素质和与物有关的系统实力两个方面。

产学研合作系统组织和谐性主要表现在:

(1) 产学研合作系统应该具有特定的功能。

(2) 产学研合作系统实现各类功能需要与之匹配的组织结构,使系统各部分有机结合。

(3) 产学研合作过程中可能会出现一些问题,导致系统不能按照预定轨道运行,需要控制措施来保证系统有序运行。

根据组织和谐的表现,可将产学研合作系统组织和谐性划分为系统功能、系统结构、系统控制三个方面。和谐管理理论应用于其他系统评价时,将组织和谐划分为系统功能、系统结构、领导作用。由于产学研合作系统自身的特点,各参与主体有各自的目标,同时最高领导者并不统一,系统运行并不仅仅依赖于领导作用,还受到契约关系、合作宗旨等因素的限制。领导作用在产学研合作系统中不能起到完全的控制作用,采用系统控制代替领导作用能够更加全面地考察产学研合作系统的和谐性。

产学研合作系统内部环境和谐性主要表现在:

(1) 系统内部人际关系是否融洽、思想是否稳定、工作态度是否积极,以及个人目标与集体目标的一致性。

(2) 系统政策、内部风气与系统发展目标是否一致。

(3)系统内部是否具有良好的工作条件和生活条件,对系统成员是否具有较强的吸引力。通过系统内部环境的表现是否可以看出系统构成和系统组织相关的内容。

产学研合作系统外部环境和谐性主要表现在:

(1) 外部环境本身的和谐性。

(2) 系统内外联系的和谐性,即强调系统应该具备较强的适应能力,与外部环境和谐发展。

外部环境范围广泛,包括系统边界以外的一切直接和间接影响因素的总和,外部环境本身无法评价,只能通过系统内外关系进行评价。

基于和谐理论对产学研合作系统进行分析,可以得到图1所示的产学研合作系统和谐性评价框架。该框架借鉴和谐管理理论,并针对产学研合作系统进行了分析和调整。

图1 产学研合作系统和谐性评价框架

二、产学研合作系统和谐性评价指标体系的构建

1. 产学研合作系统和谐性评价影响因素的筛选

第一步:影响因素初选阶段。

该阶段应该尽可能全面地反映系统和谐性的全部因素,以保证评价指标体系的完整性[26-27]。本文以产学研合作系统和谐性评价七个方面为基础,通过文献调查法、访谈法和开放性问卷调查的方式搜集信息,然后对基础资料进行分析和综合,获得系统素质相关因素19项、系统实力相关因素13项、系统功能相关因素20项、系统结构相关因素14项、系统控制相关因素14项、内部环境相关因素12项、外部环境相关因素15项。

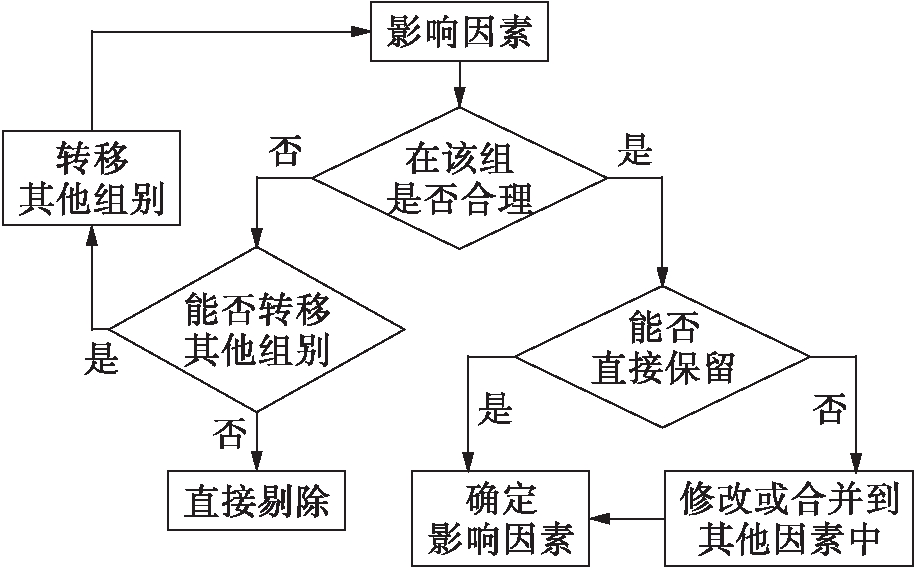

第二步:影响因素筛选确定阶段。

该阶段对第一步所获得各项因素分别进行组别合理性分析。分析流程如图2所示。

图2 产学研合作系统和谐性影响因素组别合理性分析流程

对产学研合作系统七个组成部分对应因素分别进行组别合理性分析,获得产学研合作系统和谐性影响因素共计64项。其中系统素质相关因素8项、系统实力相关因素8项、系统功能相关因素14项、系统结构相关因素8项、系统控制相关因素10项、内部环境相关因素7项、外部环境相关因素10项。

2. 运用扎根理论对影响因素进行归类编码

第一步:开放编码。

将前文所得的各项因素作为开放型编码词条。例如,各主体领导层对产学研合作的认识度、高校人才培养层次、资金投入信息完善程度、新产品或新技术量等64项词条。

第二步:主轴编码。

主轴编码是对开放性编码所获范畴进行归类。前文基于和谐管理理论对产学研合作系统进行归类分析,并在此基础上获得了各影响因素。此处将产学研合作系统七个组成部分作为主轴编码的七大类别,分别是系统素质、系统实力、系统功能、系统结构、系统控制、内部环境、外部环境。

第三步:选择性编码。

主轴编码之后,各个类别内部因素间存在关系,通过对这些关系的梳理,能够获得更为详细的指标归类。例如,系统素质相关的10项因素可分为决策人员素质、科研人员素质、执行人员素质三项指标。其中决策人员素质包括各主体领导层对产学研合作的认识度、决策者管理协调能力;科研人员素质包括高校人才培养层次、高级人才比例;执行人员素质包括执行者技术水平、执行者学习能力、执行度、服务部门态度。

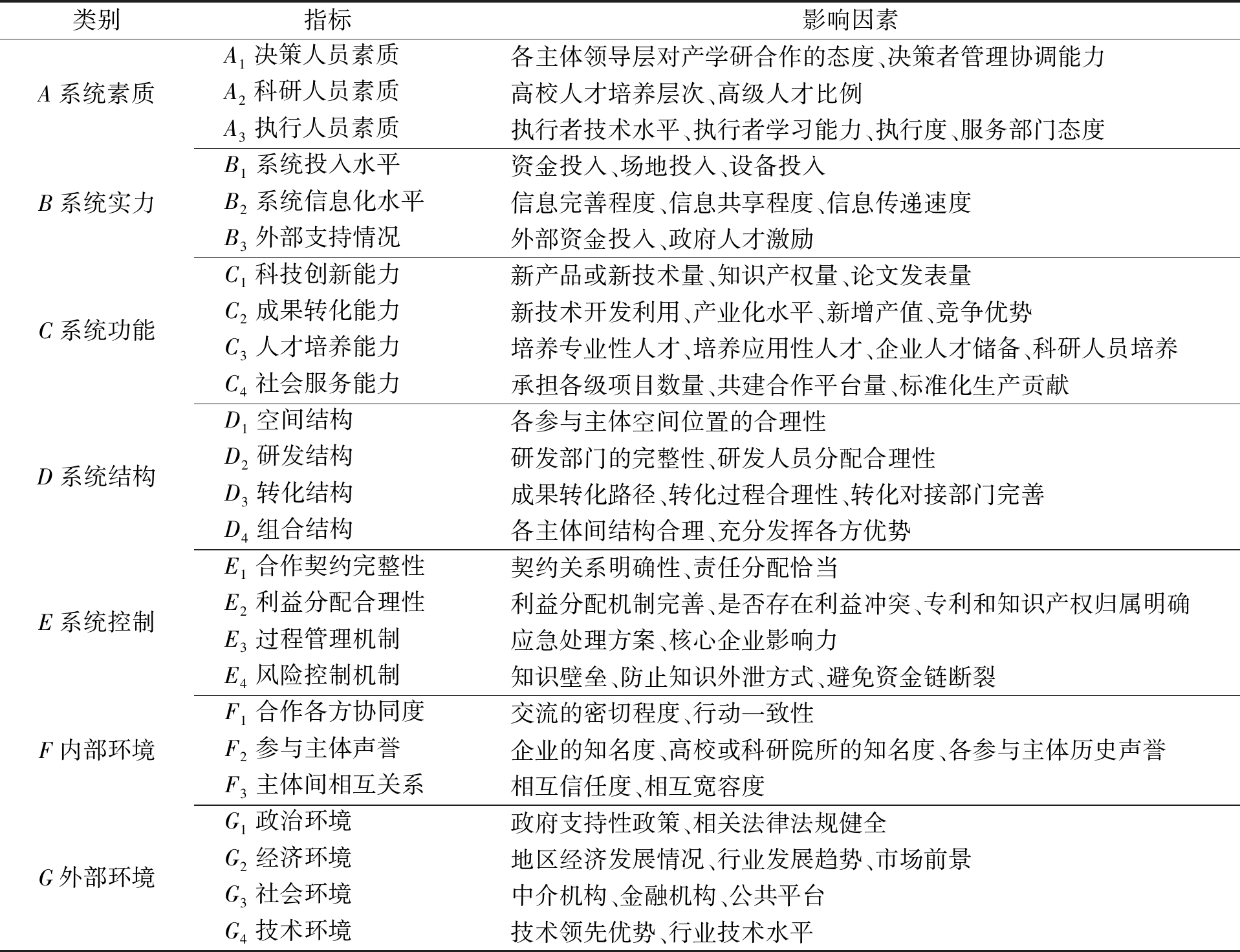

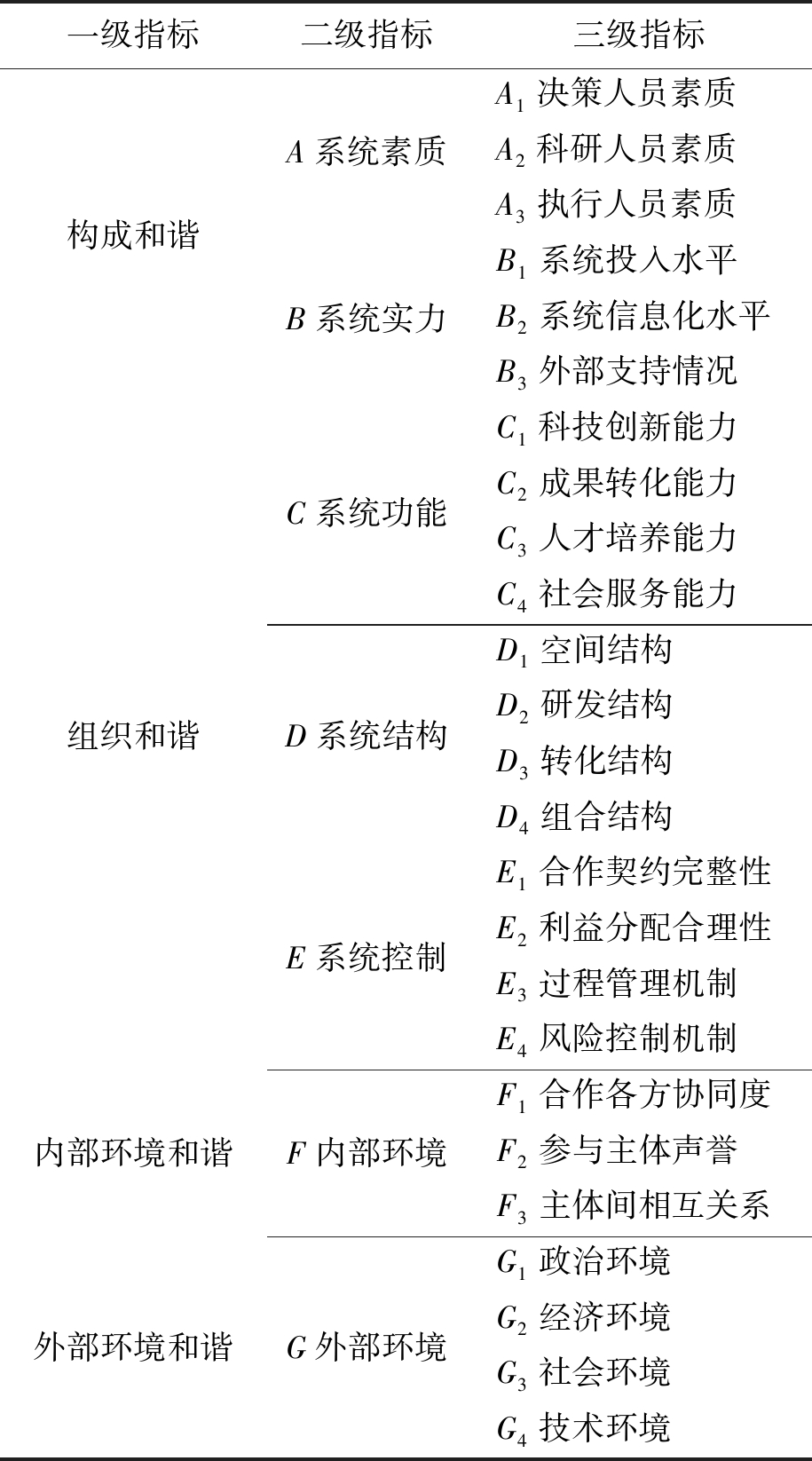

通过三级编码获得产学研合作系统和谐性影响因素模型。如表1所示。

表1 产学研合作系统和谐性影响因素三级编码

类别指标影响因素A系统素质B系统实力C系统功能D系统结构E系统控制F内部环境G外部环境A1决策人员素质各主体领导层对产学研合作的态度、决策者管理协调能力A2科研人员素质高校人才培养层次、高级人才比例A3执行人员素质执行者技术水平、执行者学习能力、执行度、服务部门态度B1系统投入水平资金投入、场地投入、设备投入B2系统信息化水平信息完善程度、信息共享程度、信息传递速度B3外部支持情况外部资金投入、政府人才激励C1科技创新能力新产品或新技术量、知识产权量、论文发表量C2成果转化能力新技术开发利用、产业化水平、新增产值、竞争优势C3人才培养能力培养专业性人才、培养应用性人才、企业人才储备、科研人员培养C4社会服务能力承担各级项目数量、共建合作平台量、标准化生产贡献D1空间结构各参与主体空间位置的合理性D2研发结构研发部门的完整性、研发人员分配合理性D3转化结构成果转化路径、转化过程合理性、转化对接部门完善D4组合结构各主体间结构合理、充分发挥各方优势E1合作契约完整性契约关系明确性、责任分配恰当E2利益分配合理性利益分配机制完善、是否存在利益冲突、专利和知识产权归属明确E3过程管理机制应急处理方案、核心企业影响力E4风险控制机制知识壁垒、防止知识外泄方式、避免资金链断裂F1合作各方协同度交流的密切程度、行动一致性F2参与主体声誉企业的知名度、高校或科研院所的知名度、各参与主体历史声誉F3主体间相互关系相互信任度、相互宽容度G1政治环境政府支持性政策、相关法律法规健全G2经济环境地区经济发展情况、行业发展趋势、市场前景G3社会环境中介机构、金融机构、公共平台G4技术环境技术领先优势、行业技术水平

3. 产学研合作系统和谐性评价指标体系分析

系统素质:通常情况通过对系统各层领导者和普通员工的素质进行评价来获得。产学研系统素质评价根据产学研合作系统特点,通过分别评价各模块素质并研究相互匹配性来实现。划分为决策人员素质、科研人员素质、执行人员素质。

系统实力:产学研系统实力包括设备水平等硬实力和系统精神等软实力,主要指除人员要素以外各方所投入的资金、设备、信息等。划分为系统投入水平、系统信息化水平、外部支持情况。

系统结构:任何系统都应该具有一个完善合理的组织结构,其中包括各子系统的内部结构完善合理以及总体结构完善合理。划分为科技创新能力、成果转化能力、人才培养能力、社会服务能力。

系统控制:管理学中将控制和组织分为两个模块,而从和谐管理理论的角度出发,组织的过程中包括系统控制过程,因此产学研合作系统和谐度评价研究中将控制纳入组织部分进行测评。划分为空间结构、研发结构、转化结构、组合结构。

系统功能:产学研合作系统功能主要体现在通过合作而创造的各参与主体自身无法实现的功能。划分为合作契约完整性、利益分配合理性、过程管理机制、风险控制机制。

内部环境:产学研合作系统内部构成和组织之外,且存在于系统内部的影响组织稳定和发展的各类指标。划分为合作各方协同度、参与主体声誉、主体间相互关系。

外部环境:产学研系统作为开放的经济系统,其存在必然受到社会经济环境的影响。系统外部环境分析可采用pest分析法。产学研合作系统与外部环境的关系纳入各项外部关系中。划分为政治环境、经济环境、社会环境、技术环境。

产学研合作系统和谐性评价指标体系如表2所示。

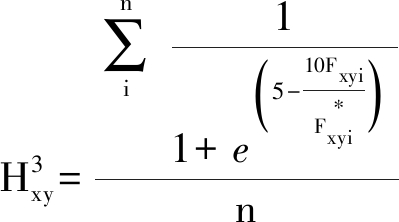

4. 产学研合作系统和谐性度量

和谐管理理论认为,和谐态是系统追求的理想状态,在现实中达到理想状态并不意味着系统绝对的和谐,相反系统也不存在绝对的不和谐。将系统和谐度H=1定义为最优状态,H=0定义为最劣状态。根据上述系统和谐性特征,将sigmoid函数转型计算各三级指标的和谐度,进而求出系统的整体和谐度,如式(1)~(3)所示。

(1)

表2 产学研合作系统和谐性评价指标体系

一级指标二级指标三级指标构成和谐组织和谐内部环境和谐外部环境和谐A系统素质B系统实力C系统功能D系统结构E系统控制F内部环境G外部环境A1决策人员素质A2科研人员素质A3执行人员素质B1系统投入水平B2系统信息化水平B3外部支持情况C1科技创新能力C2成果转化能力C3人才培养能力C4社会服务能力D1空间结构D2研发结构D3转化结构D4组合结构E1合作契约完整性E2利益分配合理性E3过程管理机制E4风险控制机制F1合作各方协同度F2参与主体声誉F3主体间相互关系G1政治环境G2经济环境G3社会环境G4技术环境

式中:![]() 为三级指标和谐度;xy为三级指标代码;Fxyi为xy指标中第i个影响因素实际值;

为三级指标和谐度;xy为三级指标代码;Fxyi为xy指标中第i个影响因素实际值;![]() 为xy指标中第i个影响因素的理想值;n为第xy项指标的影响因素个数。

为xy指标中第i个影响因素的理想值;n为第xy项指标的影响因素个数。

(2)

式中:![]() 为二级指标和谐度;x为二级指标代码(即A,B,…,G);ωxy为x指标对应的各三级指标权重;n为第x项指标对应的三级指标个数。

为二级指标和谐度;x为二级指标代码(即A,B,…,G);ωxy为x指标对应的各三级指标权重;n为第x项指标对应的三级指标个数。

(3)

式中:H为系统总和谐度;ωx为各项二级指标对应的权重,为简化计算过程可直接通过二级指标算出最终结果,即![]()

本文旨在构建产学研合作系统和谐性评价体系,但产学研合作系统涉及的行业领域较多,不同行业对应的指标权重存在差异,在实际评价过程中需要运用TOPIS和FAHP等方法深入探究各级指标权重划分问题。

三、结 论

产学研合作系统作为加快科技成果转化和推动经济发展的有效途径,其能否稳定和谐运行,关系到各参与主体的直接利益和未来发展。产学研合作系统和谐性评价对于鉴别系统是否能够持续健康运行具有重要意义。进行产学研合作系统和谐性评价能够更加全面地反映系统状况,发现系统中存在的问题,而指标体系构建是产学研合作系统评价的基础。本文基于和谐管理理论构建了产学研系统和谐性评价指标体系,筛选出系统素质、系统实力、系统功能、系统结构、系统控制、内部环境和外部环境七个方面所对应的25项和谐性考察指标。该和谐性评价指标体系可以在反映产学研合作系统整体是否和谐的同时,反映出构成、组织、内部环境和外部环境各模块存在的问题,有利于改善产学研合作现状,推动合作的进一步深化。在未来研究中,应针对产学研合作系统和谐性评价方法及优化模型进一步展开。

[1] Yap C M,Chou S K,Thybussek I,et al.Comparative practices of EU and ASEAN firms in technology-based interactions with universities [J].Industry & Higher Education,2000,14(1):10-12.

[2] Mesny A,Mailhot C.The difficult search for compromises in a Canadian industry/university research partnership [J].Canadian Journal of Sociology,2007,32(2):203-226.

[3] Santoro M D,Gopalakrishnan S.The institutionalization of knowledge transfer activities within industry-university collaborative ventures [J].Journal of Engineering and Technology Management,2000,17(3/4):299-319.

[4] Link A N,Siegel D S,Bozeman B.An empirical ana-lysis of the propensity of academics to engage in informal university technology transfer [J].Industrial and Corporate Change,2007,16(4):641-655.

[5] 林庆藩,戴永务.产学研合作政策对校企技术合作绩效的影响研究 [J].中国高教研究,2017(12):71-76.

[6] Bölling M,Eriksson Y.Collaboration with society:the future role of universities?identifying challenges for evaluation [J].Research Evaluation,2016,9(2):38-43.

[7] Ankrah S,Al-Tabbaa O.Universities-industry collaboration:a systematic review [J].Scandinavian Journal of Management,2015,31(3):387-408.

[8] 董睿,张海涛.产学研协同创新模式演进中知识转移机制设计 [J].软科学,2018,32(11):6-10.

[9] 余元春,顾新,陈一君.产学研技术转移“黑箱”解构及效率评价 [J].科研管理,2017,38(4):28-37.

[10] 肖丁丁,朱桂龙.产学研合作创新效率及其影响因素的实证研究 [J].科研管理,2013,34(1):11-18.

[11] 刘和东,钱丹.产学研合作绩效的提升路径研究——以高新技术企业为对象的实证分析 [J].科学学研究,2016,34(5):704-712.

[12] 金芙蓉,罗守贵.产学研合作绩效评价指标体系研究 [J].科学管理研究,2009,27(3):43-46,68.

[13] 王天擎,李琪.基于RS-DEA的产学研合作效率评价模型 [J].系统科学学报,2018,26(2):126-130.

[14] 孙善林,彭灿.产学研协同创新项目绩效评价指标体系研究 [J].科技管理研究,2017,37(4):89-95.

[15] 曹霞,于娟.产学研合作创新稳定性研究 [J].科学学研究,2015,33(5):741-747.

[16] 黄菁菁.产学研协同创新效率及其影响因素研究 [J].软科学,2017,31(5):38-42.

[17] 王琦,席酉民,尚玉钒.和谐管理理论核心:和谐主题的诠释 [J].管理评论,2003(9):24-30.

[18] 李鹏飞,葛京,席酉民.和谐管理视角下的领导研究发展初探 [J].管理学报,2014,11(11):1591-1600.

[19] 席酉民,尚玉钒,井辉,等.和谐管理理论及其应用思考 [J].管理学报,2009,6(1):12-18.

[20] 席酉民,刘鹏,孔芳,等.和谐管理理论:起源、启示与前景 [J].管理工程学报,2013,27(2):1-8.

[21] 祝爱民,于丽娟,张青山.战略联盟企业间的和谐性分析与优化 [J].中国管理科学,2004(4):116-119.

[22] 蔡皎洁,张玉峰.基于语义挖掘的绿色价值链竞争力体系构建 [J].工业技术经济,2013,32(8):78-84.

[23] 钟玮.地方大学校地合作影响因素研究——基于扎根理论方法 [J].高教探索,2017(5):17-21.

[24] 彭张林,张爱萍,王素凤,等.综合评价指标体系的设计原则与构建流程 [J].科研管理,2017,38(S1):209-215.

[25] 陈险峰.评价指标体系的设计方法研究——基于产业集群竞争力 [J].运筹与管理,2014,23(3):170-175.

[26] 祝爱民,李雪,于丽娟,等.制造云服务组合柔性评价指标体系研究 [J].沈阳工业大学学报(社会科学版),2015,8(1):43-48.