中共十八届五中全会公报宣布,中国将“全面实施一对夫妇可生育两个孩子政策,积极开展应对人口老龄化行动”。2010—2016年的人口出生率和老年抚养比均呈上升趋势,但是老年抚养比的增速快于人口出生率的增速,说明人口老龄化仍然是目前需要面对的重要问题。养老问题的解决需要的不仅仅是经济支持,还有时间。为应对我国人口老龄化问题,提高人口出生率刻不容缓。我国实施全面二孩政策的目的就是为了提高人口出生率。考察普遍“二孩政策”之前的人口出生率受何种因素影响及如何受到影响,对于提高人口出生率具有重要的指导意义。

我国2010—2015年的基尼系数呈下降趋势,2016年的基尼系数比2015年提高了0.003,近几年的基尼系数均超过0.45,可见我国城乡居民收入分配差距依然很大。我国城乡收入分配的差距是否会造成城乡居民的生育意愿不同,进而造成人口出生率存在差异?城乡收入分配是否会成为影响人口出生率的因素?若是,又是怎样影响的?本文旨在建立面板数据模型分析二者之间的关系,这也是本文的创新点。

一、文献综述与理论分析

1. 文献综述

人口出生率是人口结构中最重要的一个衡量指标,很多学者对其进行了研究。王会宗等(2016)认为我国人口的现实出生率已经远远低于维持经济增长所需的更替水平;若考虑死亡率,现实出生率与最优出生率的差距更大[1]。刘晓婷等(2016)认为,房价每上升1个百分点,出生率约下降0.1~0.15个百分点[2]。王国军等(2016)认为,社会保障对人口出生率影响为负,而经济发展的主要指标人均GDP对人口出生率影响为正[3]。李建伟(2014)认为,经济因素对居民生育观念和出生率具有重要影响,经济发展水平、社会保障程度、养育成本越高,人口出生率越低[4]。王德怀等(2017)认为,经济发展水平、社会保障发展水平和受教育程度对人口出生率均会产生负面影响,居民生活水平对人口出生率的影响是正向的[5]。向超(2016)研究河南省人口出生率的影响因素,认为负担少年系数和政府财政在医疗、教育、社会保障与就业四个方面的支出均会影响人口出生率[6]。杨晓鹤(2018)认为,国民生产总值代表的经济发展在一定范围内与人口出生率呈正相关关系,反之则呈负相关关系[7]。

收入分配差距是衡量国民贫富差距的重要因素,学者们积极地对其开展了研究。黄仰玲(2016)认为,我国国民收入分配不均程度持续恶化,已经到了非常严重的阶段[8]。聂荣等(2015)认为,农村居民收入分配的总体差距正在缓慢扩大[9]。李权葆等(2013)认为,农村的基尼系数显著高于城市,农村收入不平等程度较大[10]。蒋志华等(2014)利用基尼系数以空间分析方法分析了居民收入差距,指出近10年中国的收入分配差距呈现缩小趋势[11]。

经济学家对人口结构和收人分配的研究可以说自古希腊的柏拉图就开始了,但是始终没有统一的结论。我国对于人口结构与收入分配差距的研究起步较晚。戴玲等(2009)认为,缩小城乡人力资本存量水平的差距,提高市场化程度以及降低人口出生率,才能从根本上消除我国城乡收入差距[12]。王鑫鑫(2013)考虑多维人口结构变迁的情况,认为中国未来20年贫困发生率将不断下降,而收入差距将进一步扩大[13]。陈建宝等(2013)通过实证分析认为,城乡收入差距的扩大和城乡人口比例的上升减少了生存型消费支出的比例,增加了享受型和发展型消费支出比例[14]。赵锦春等(2014)指出,造成我国项目经常持续顺差的重要原因是无限劳动力供给与收入分配的不平等[15]。

2. 理论分析

在上述研究基础上,本文认为城乡收入分配差距可能会对人口出生率产生一定程度影响,对于我国“二孩政策”的实施具有一定的指导意义。基于此,本文选取各个省、市、自治区人口出生率为因变量,城乡居民的收入分配差距为自变量。

现有文献发现,影响人口出生率的重要因素是人均生产总值,城镇居民的比重会造成各省、市、自治区的生育意愿差异,间接地影响人口出生率,因此将人均生产总值和城镇居民比重作为控制变量。

考虑到2015年10月实施普遍“二孩政策”会存在一定的时滞性,本文选取的数据时间截取到2016年。利用我国各省、市、自治区2001—2016年的面板数据,建立线性模型以研究城乡居民收入分配差距怎样影响人口出生率。

二、模型构建与数据说明

1. 模型构建

为了反映城乡收入分配差距对人口出生率的影响,构建静态面板模型,即

brit=cit+αiigit+β1iurit+β2ipgdpit+uit

(1≤i≤31,2001≤t≤2016)

(1)

式中:i表示省份;t表示年份;αi表示第i个省份城乡收入分配差距系数;β1i表示第i个省份城镇人口比重系数;β2i表示第i个省份人均生产总值系数;brit表示第i个省份第t年的人口出生率;igit表示第i个省份第t年的城乡收入分配差距;urit表示第i个省份第t年的城镇人口比重;pgdpit表示第i个省份第t年的人均生产总值;cit为面板模型中的常数项,表示在不受任何情况影响时的人口出生率,即自然出生率;uit为随机误差项。

2. 数据说明

选取2002—2017年《中国统计年鉴》中31个省的人口出生率、城镇居民可支配收入、农村居民可支配收入、人均生产总值、总人口和城镇人口作为研究对象。

选取各省的人口出生率作为模型的因变量,用城镇居民可支配收入与农村居民可支配收入的比值来衡量收入分配差距,原因是在选取其他控制变量时也用到了比值,为了统一量纲,故在寻找变量衡量收入分配差距时选取了比值的方法。

选取各省市自治区城镇人口与总人口的比值衡量城镇人口比重。需要说明的是2011年《中国统计年鉴》中没有各省市自治区城镇人口数量和总人口数量,因此分别用2010年和2012年相应变量的平均数来代替。选取人均生产总值并作取对数处理。

三、实证分析

1. 假设的提出

本文提出假设H1和H2,即

H1 α1=α2=…=αi=…=α31

H2 c1=c2=…=ci=…=c31

在H1成立时,表示该面板模型为变截距模型;在H1、H2同时成立时,表示该面板数据为无个体影响不变系数模型;在H1和H2均不成立时,表示该面板数据为变系数模型。

2. 结果分析

根据以上假设,基于2001—2016年31个省、市、自治区的面板数据,分别构建变系数模型、变截距模型和无个体影响不变系数模型。变系数模型中的残差平方和为S1,数值为342.462 9;变截距模型中的残差平方和为S2,数值为447.027 7;无个体影响不变系数模型中的残差平方和为S3,数值为2 787.045 0;N表示省份个数,取值31;T表示面板数据选取的年度跨度,取值17;K为面板模型中的自变量和控制变量的总数,取值3。

对面板模型进行F检验,以确定是否接受以上假设,判断面板模型的类型,首先计算F2,公式为

(2)

经过查表得F0.05为15.98,此时F2=23.973>F0.05,因此拒绝假设H2,该面板模型不是无个体影响不变系数模型。接着计算F1,公式为

(3)

此时F1=1.367<F0.05,因此接受假设H1,该面板模型为变截距模型。变截距模型的实证结果如表1、2所示。

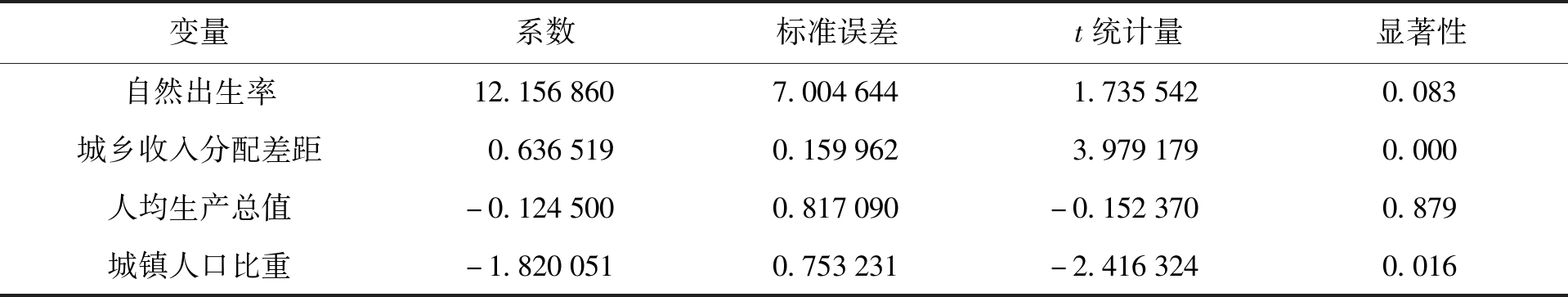

表1 变截距模型的实证结果

变量系数标准误差t统计量显著性自然出生率12.1568607.0046441.7355420.083城乡收入分配差距0.6365190.1599623.9791790.000人均生产总值-0.1245000.817090-0.1523700.879城镇人口比重-1.8200510.753231-2.4163240.016

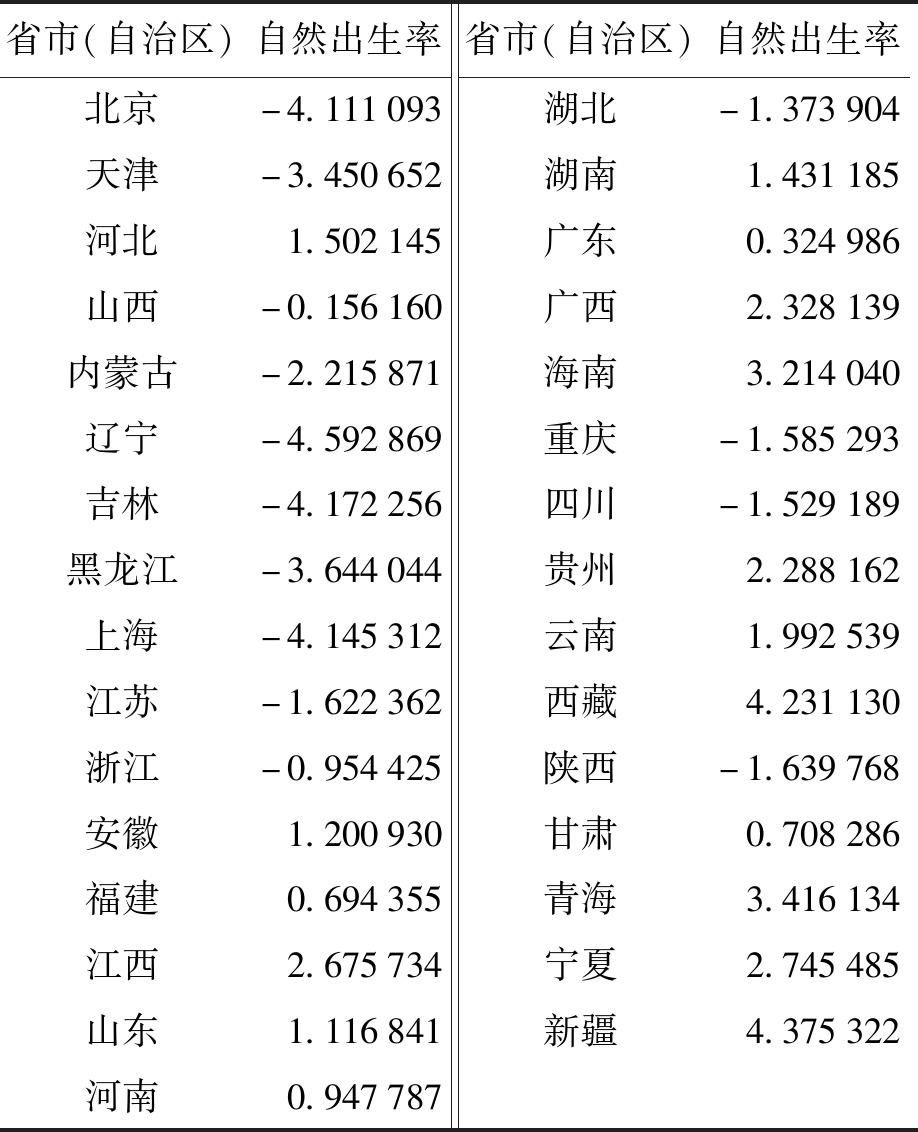

表2 固定效应(交叉)值

省市(自治区)自然出生率北京-4.111093天津-3.450652河北1.502145山西-0.156160内蒙古-2.215871辽宁-4.592869吉林-4.172256黑龙江-3.644044上海-4.145312江苏-1.622362浙江-0.954425安徽1.200930福建0.694355江西2.675734山东1.116841河南0.947787省市(自治区)自然出生率湖北-1.373904湖南1.431185广东0.324986广西2.328139海南3.214040重庆-1.585293四川-1.529189贵州2.288162云南1.992539西藏4.231130陕西-1.639768甘肃0.708286青海3.416134宁夏2.745485新疆4.375322

3. 平稳性检验

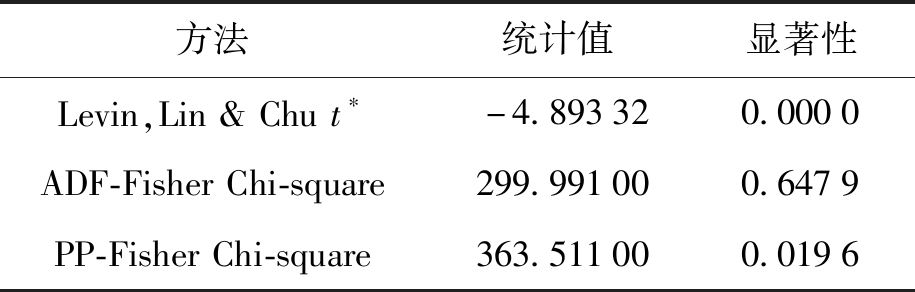

(1) 单位根检验。单位根检验结果如表3所示。

表3 单位根检验结果

方法统计值显著性Levin,Lin&Chut∗-4.893320.0000ADF-FisherChi-square299.991000.6479PP-FisherChi-square363.511000.0196

由表3可知,该面板模型在5%的显著性水平下通过了Levin,Lin & Chu t*和PP-Fisher Chi-square检验,但是未通过ADF-Fisher Chi-square检验。按照少数服从多数的规则,认为该面板模型在5%的显著性水平下是具有平稳性的。

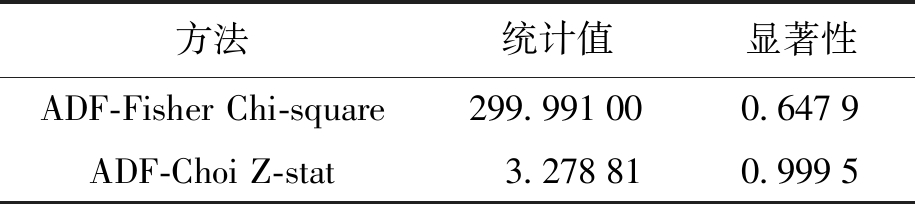

(2) ADF检验。未进行差分的ADF检验结果如表4所示。

表4 未进行差分的ADF检验结果

方法统计值显著性ADF-FisherChi-square299.991000.6479ADF-ChoiZ-stat3.278810.9995

由表4可知,在显著性5%甚至是10%的水平下ADF的检验都没有通过,所以本文进行了进一步的一阶差分,以检验该面板模型是否平稳。一阶差分的ADF检验结果如表5所示。

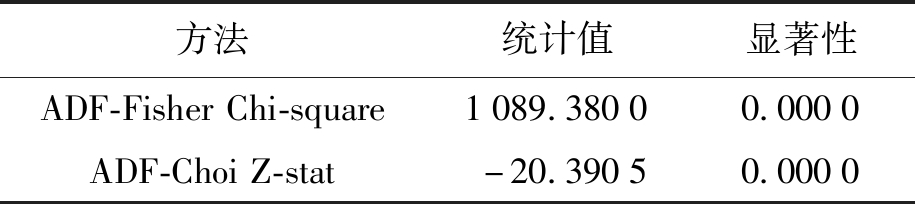

表5 一阶差分的ADF检验结果

方法统计值显著性ADF-FisherChi-square1089.38000.0000ADF-ChoiZ-stat-20.39050.0000

由表5可知,在显著性5%甚至是1%的水平下该面板模型都通过了ADF检验,说明其回归结果仍然平稳,结果仍然可用。

该变截距模型说明各省市自治区的人口出生率受到地区收入分配差距的影响是相同的,但是在不受任何情况影响时的人口出生率不同。

由表1、2可知,在显著性水平为5%时,城乡收入分配差距对人口出生率的影响是显著且正向的;城镇人口比重对人口出生率的影响是显著且负向的;人均生产总值对人口出生率的影响是不显著的;自然出生率对各省市自治区人口出生率的影响也是不显著的,但是在10%的显著性水平下对人口出生率的影响是显著且正向的,并且可以看到西藏和新疆在不受任何情况影响时人口出生率较高,而北京、辽宁、吉林、上海地区在不受任何情况影响时人口出生率较低。

四、结论与政策建议

1. 结 论

在变截距的面板模型中,城乡收入分配差距对人口出生率的影响是显著且正向的,说明城镇居民与农村居民的人口出生率存在差异。城乡收入分配差距对人口出生率的影响是显著正向的,其原因可能是城乡收入分配差距较大时,农村居民更希望通过增加劳动力来改善自己的贫困状况,进而造成了农村地区人口出生率上升,而城镇居民的生育观念受收入的影响不大,因此这种情况下人口出生率的增长主要来自农村。农村居民相较于城镇居民更易忽视孩子的教育问题,因此单纯地提高收入并不能带来良性的人口出生率的增长。

在变截距的面板模型中,城镇人口比重对人口出生率的影响是显著且负向的,说明城镇人口比重上升,人口出生率下降。这可能是因为城镇居民在工作中独生子女的补贴津贴使其更倾向于只生一个孩子。另外农村居民受重男轻女封建思想的影响较大,如果生的是女孩,他们会更倾向于再生一个孩子。因此,城镇人口的比重越大,人口出生率可能会越低。

在变截距的面板模型中,人均生产总值对人口出生率的影响是不显著的,说明人均生产总值对人口出生率的影响不大。这可能是因为无论人均生产总值是多少都不会影响居民的生育意愿。

在变截距的面板模型中,显著性水平为10%时,自然出生率对人口出生率的影响是显著且正向的,这是因为无论在什么情况下,人口出生率都是正的,总会有新生人口。模型中可以观察到西藏和新疆的自然出生率较高,可能是因为地区生活节奏比较慢,消费水平较低,孩子的养育成本较低;北京、上海地区的自然出生率较低,可能是因为地区生活节奏太快,消费水平过高,孩子的养育成本过高,因此更倾向于独生子女政策;而辽宁、吉林的自然出生率较低的原因与北京、上海不同,可能是由于地区虽经济相对落后,但生活成本和消费水平却不低,孩子的养育成本较高,因此也更倾向于独生子女政策。

2. 政策建议

(1) 提升农村新生人口质量。城乡收入分配差距增大带来的人口出生率上升不是良性的,因此要在保证人口出生率的条件下缩小收入分配差距,防止恶性的人口出生率的上升,提高新生人口的质量。政府可以对农村居民的生育行为进行补贴,对农村的新生儿给予教育抚养费补贴,对其小学至大学的学费适当补贴,并制定一定的标准按月发放生活费。同时,国家可以出台更多的政策,为农村地区的学校引进师资力量,对自愿去偏远山区支教的大学生给予大力补贴,在招聘中优先考虑有支教经验的大学生。这样不仅可以保证人口出生率,还能提高农村新生人口的教育质量。

(2) 提高城镇地区的人口出生率。在模型中,城镇人口比重对人口出生率的影响是显著且负向的,说明虽然城镇居民的生育观念受外在因素的影响较小,但仍需出台政策以提高城镇地区的人口出生率。政府可以在劳动法中大力保障女性孕期和产期享有的权利,适当延长女性产假以提高城镇地区的人口出生率。

(3) 实施地区相机而定的政策。针对以上分析,地区不同实施的政策也应该不同。如西藏、新疆可以大力宣传优生优育思想;北京、上海应在“二孩政策”中提高优惠政策比例,如实施“二孩补贴”、降低幼儿园学费等;辽宁、吉林应在加快经济发展的同时适当降低生活成本,如增加义务教育年限、建设更多的基础设施等。

[1] 王会宗,张凤.“全面放开二胎”政策可行性的实证分析——基于经济稳定增长视角的中国人口最优出生率研究 [J].经济问题,2016(3):34-36.

[2] 刘晓婷,张敬石,胡雍.房价上涨对人口出生率的影响——基于中国1999—2013年数据的实证研究 [J].重庆理工大学学报(社会科学版),2016,30(1):53-61.

[3] 王国军,赵小静,周新发.我国人口出生率影响因素实证研究——基于计划生育政策、社会保障视角 [J].经济问题,2016(2):7-11.

[4] 李建伟.我国人口出生率的影响因素及其发展趋势 [J].发展研究,2014(9):71-78.

[5] 王德怀,李旭东.中国人口出生率及其影响因素的空间计量 [J].贵州科学,2017,35(6):66-71.

[6] 向超.河南省人口出生率影响因素的实证分析 [J].重庆文理学院学报(社会科学版),2016,35(6):151-156.

[7] 杨晓鹤.中国人口出生率的地域差异及影响因素分析 [D].重庆:重庆理工大学,2018:35.

[8] 黄仰玲.中国国民收入分配差距及其对策 [J].改革与战略,2016(4):23-25.

[9] 聂荣,高艳,储德银.中国农村居民收入分配差距的时空演变——基于Dagum基尼系数分解 [J].财贸研究,2015(4):20-27.

[10] 李权葆,薛欣.城乡基尼系数测算与收入分配差距分析——基于CHNS的实证研究 [J].经济与金融,2013(3):82-89.

[11] 蒋志华,谷峰,王亚敏.基于基尼系数分析的中国居民收入分配差距研究 [J].中国统计,2014(7):45-47.

[12] 戴玲,左成军.人力资本、市场化、人口出生率与城乡收入差距 [J].新西部,2009(22):33-36.

[13] 王鑫鑫.中国人口结构变迁对收入分配的作用效应研究 [D].杭州:浙江大学,2013:129-131.

[14] 陈建宝,李坤明.收入分配、人口结构与消费结构:理论与实证研究 [J].上海经济研究,2013(4):86-87.

[15] 赵锦春,谢建国.人口结构、收入分配不平等与我国经常项目失衡 [J].山西财经大学学报,2014,36(2):1-5.