自2011年颁布《非物质文化遗产法》以来,我国对非物质文化遗产(以下简称“非遗”)的保护研究不断深化。现有研究已经表明《非物质文化遗产法》对非遗的“保存”提供了较为完备的制度保障,而对其“开发”即私权(其中主要是知识产权法)保护并无太多支持,于是较多研究者将研究重点转向分别从专利法、商标法、著作权法等角度讨论对非遗保护的可行性及具体尝试,认为应当充分利用上述私法制度,并适时改进它们以加强对非遗的保护,例如加大地理标志这种最适合保护非遗的知识产权制度的推广应用[1]。以上研究中对非遗保护障碍的分析,普遍是从法律规范角度进行,而很少提及非遗的自身属性,即本体,或者假定非遗自身本体已经清晰、明确。法律规范相对于其调整对象而言,前者是第一性的,后者是第二性的;第一性的调整对象决定第二性的法律规范,而不是相反。因而,对非遗本体的精准定位是非遗保护研究的前提,进而非遗保护研究的质量很大程度上制约于非遗本体定位的水平。现有关于非遗本体的研究不够充分及精准,这是影响研究质量、导致研究结论分歧的重要原因之一。本文从哲学视角讨论编码知识与意会知识的区分、各自的特征及二者的关系。探究非遗的意会知识属性、知识产权法预设保护对象的言传知识属性,并指出这种属性上的区别,是非遗私法保护障碍的深层次原因。并从实证角度分析了知识产权制度和非遗制度中相同的“保护”称谓不同的规范内含义,并从不同保护模式与对象不兼容度的角度,讨论现有以知识产权制度保护非遗尝试的局限及改进。

一、哲学溯源:意会知识与言传知识的分野

在知识认识史上,人类曾经对未经系统化的知识不予承认,这种知识观在西方哲学史上根深蒂固。其典型的观点认为,凡是知道的就一定能言说,不能说出来的就不是真正的知道。这一观点其实与现代普通人的直觉和生活经验并不相符,例如我们通常会有“妙不可言”“可意会不可言传”“茶壶煮饺子,有口说不出”等等体验。英国哲学家迈克尔·波兰尼(Michael Polanyi)针对此类常识,明确指出“我们知道的要比我们所能言传的多”,“人类的知识有两种。通常被说成知识的东西,像用书面语言、图表或数学公式表达出的知识,仅仅是知识的一种形式,而不能系统阐述出来的知识,例如我们对正在做的某事所具有的知识,是知识的另一种形式。如果我们称前一种知识为言传的知识,后一种则为意会的知识。”[2]总之,他把知识分为言传知识(explicit knowledge)及意会知识(tacit knowledge)。前者是指像用书面语言、文字、图像等符号表达出来的知识;后者是指还没有以符号规范化和编码化或不能规范,甚至还没有意识到的知识[3]。也有人把两种知识分别称为编码知识(codified knowledge)和非编码知识(non-Coding Knowledge)[2],或者分别称为显性知识(或明述知识)及隐性知识(或隐含经验类知识、默许知识、隐会知识、内隐知识等)。

意会知识的主要特点是难以被编码,是尚未文献化的、零散的、非结构化的不系统知识,无法通过语言、文字、符号、肢体等模式来传播,或者最多只能通过面对面的口传身授、同步传递的模式来传播。它主要根植于个人经历以及个人的行动与经验中,高度个人化,不利于交流和传播,包含个人的信息、经验和价值等无形的因素在内[4]。这些因素包括:个人信仰、观点、本能和价值观,非正式的、难以表达的技能、技巧经验和诀窍等,以及个人的直觉、灵感、洞察力和心智模式等无形因素。意会知识具有客观和主观的成分。客观成分例如古代农民、工匠的那些不可言传的经验,如疱丁解牛,“得心”方能应手,厨师炒菜的“火候”等。主观成分例如人们认识事物的过程、方法。总之,意会知识的存在状态是游离的、无序的,而知识的结构是非线性的、无规则的。

言传知识的主要特点是知识被“编码化”,即已经通过逻辑工具得到清楚表达、明确分类的知识,具有层次并且不断更新。它属于关于事实和原理的知识,即知道是什么(know what)和知道为什么(know why),反映了对客观事物的认识,相当于“真善美”中的“真”,具有普遍性[5]。言传知识又叫编码知识,它是能够被人类以一定符码系统加以完整表述的知识,一般表现为人工或自然的语言、文字、手势语、旗语、图表、数学公式、图像等诸种符号形式。对知识的编码,减少了知识的主体依附性和背景依赖性,使其易于转移、共享及存储;同时明确了知识的内容及其应用范围,因而减少了由于信息不对称而可能导致的机会主义行为等知识交易中的不确定性因素,从而也促进了知识的资本化和商品化[6]。总之,编码知识的存在状态是相对普遍的、有序的,而知识的结构是线性的、有规则的。

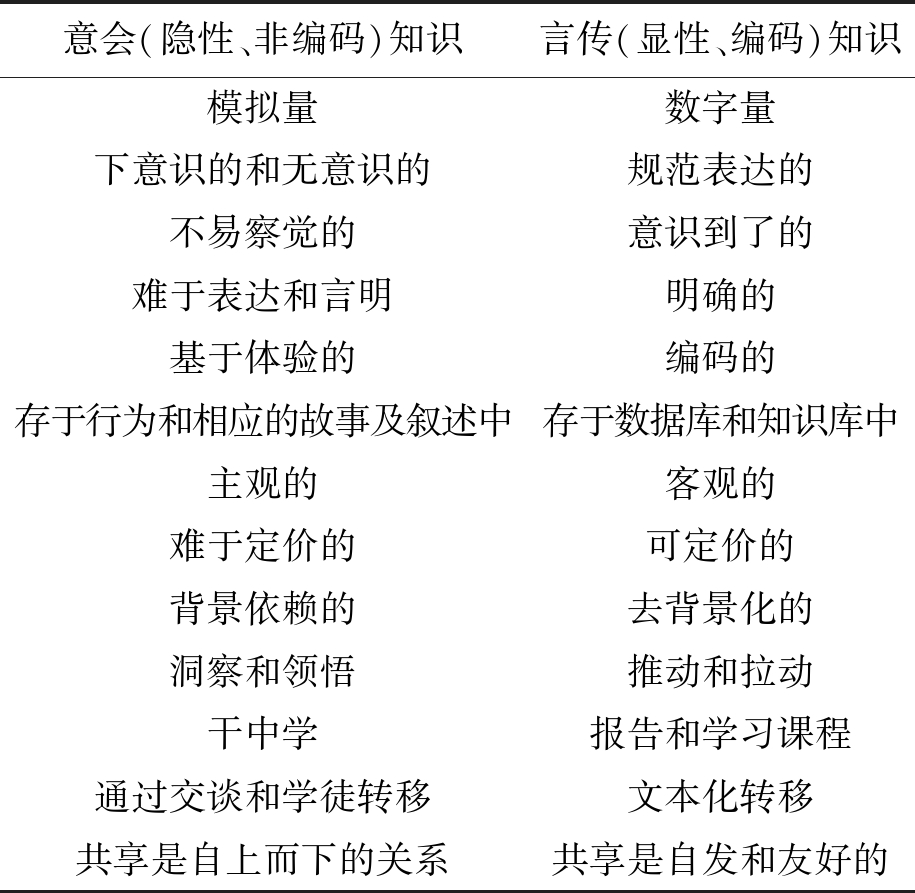

有学者进一步归纳了意会知识与言传知识的特征[3],如表1所示。

表1 意会知识与言传知识的特征

意会(隐性、非编码)知识言传(显性、编码)知识模拟量数字量下意识的和无意识的规范表达的不易察觉的意识到了的难于表达和言明明确的基于体验的编码的存于行为和相应的故事及叙述中存于数据库和知识库中主观的客观的难于定价的可定价的背景依赖的去背景化的洞察和领悟推动和拉动干中学报告和学习课程通过交谈和学徒转移文本化转移共享是自上而下的关系共享是自发和友好的

从知识的发展规律来看,知识从古代的意会知识,经由近代的编码知识,再发展到现代和未来的意会知识[5]。有学者认为,大体上说,波兰尼所说的言传知识和意会知识分别相当于知识的客

观形态和知识的主观形态[7]。知识的主观形态是一种内化于主体头脑之中以无声的语言符号操作及概念转化为根本特性的信息组合过程和信息储备形式。作为主体内容世界一个重要组成部分的知识的主观形态,是一个具有内稳结构的开放的具有涨落变化特征的可塑造较强的可“膨胀”系统。“知识的客观形态是指被主体客观化了以物理基质作为中介形式、以文化传统和精神观念作为信息编码内容的一种精神性存在系统,它是物理基质的符号形式和精神基质的信息内容的客观统一形式。”[7]知识的客观形态在一定意义上有某种“客观精神”的特征。知识的客观形态同主观形态一个最显著的区别,就是它脱离了人的大脑、脱离了人的主体认知储备和认知活动,采取了客观化的形式[7]。知识的客观形态是感性的物质中介形式和知识信息内容的有机统一体[7]。知识客观形态的意义,除了承载信息的形式是客观的外,还隐含着另一种客观性,那就是知识中的精神内容从其来源说是客观的,不是主观的[7]。知识的客观形态,既是人类文明进化的内在中介,又是人类文明进化的表征方式[7]。知识的主观形态和客观形态是互为中介的。在主观形态和客观形态之间,存在着知识客观形态的主体化和知识主观形态的客体化双向互动式关系,也正是这种展开过程,推动着人类知识的增长与进化[8]。按照英国哲学家卡尔·波普尔“三个世界”[9]的理论,意会知识即知识的主观形态,属于“第二世界”,即思维世界,而言传知识即知识的客观形态,属于“第三世界”,即符号世界。例如,我国清代画家郑板桥所谓“胸中之竹”(1)郑板桥认为画竹有三阶段:从“眼中之竹”(“林中之竹”)到“胸中之竹”,再到“手中之竹”(“纸上之竹”)。他在画作《竹》的题话中写道,“江馆清秋,晨起看竹胸中勃勃遂有画意,其实胸中之竹并非眼中之竹也。手中之竹又不是胸中之竹也。”属于意会知识和知识的主观形态,“纸上之竹”属于言传知识和知识的客观形态。又如,不善于语言表达(甚至是无法表达),也不识字的民间非遗传承人,以身教、心授的模式传承给其徒弟的技艺,就是知识意会知识,而徒弟将这些技艺用语言、文字记录下来,则转化成了言传知识。

二、法理推导:不同的知识对应不同的法律

法律作为上层建筑的一部分,其产生和发展决定于经济基础。当经济发展到一定阶段,因知识的利用而产生的利益关系需要常态化进行分配和介入时,就产生了知识产权法的客观需求。而在城市化、现代化、全球化的冲击下,一些传统知识例如本文所讨论的非遗濒临消亡、曲解等风险。在此背景下,非遗立法客观需求产生了。

从知识产权角度讨论非遗保护的可行性及具体尝试的研究,往往或多或少地具有解决非遗面临的“反向歧视”问题的动机。所谓“反向歧视”,是指非遗的拥有人(持有人)使用知识产权法保护的知识不得不付费的同时,而持有人持有的这些非遗却不能成为知识产权保护对象,只能被划归为“公有领域”而被免费使用。这明显违背持有人们的直觉:都是“知识”,但却“同命不同价”。然而,根据上文的分析,它们各自的本体即属性的不同,并非相同的知识,即二者实质上并不同“命”,这样一来,对它们进行调整的法律供给也当然必将不同,即不同的知识决定了其应当适用不同的法律来调整。以上相关研究的文献,一般是忽视了作为知识产权法、非物质文化遗产法调整对象的知识的显著区别,而这是本文在上述意会知识与言传知识的分类的基础上,需要深入讨论的问题。

法律不能调整人力不能控制的对象,“能够以编码的符号组合方式存储和传播是知识产权保护的前提条件”[9]。这在知识产权法的三个主要分支中分别体现为:专利法保护的对象是具有实用性、新颖性和创造性的产品或方法,方法显然能够以文字或图案表达,而产品则依然是可以用文字、图案等符号进行说明。著作权法保护的对象是具有独创性的作品。作品的法定构成要件之一就是能够以有形形式进行复制。商标法保护的对象是具有显著性的文字、图案、声音或气味等商业标识。商业标识作为一种符号,其法定构成要件具有显著性,具体而言,要求被保护的符号要么是臆造的,要么是非臆造的,但已经获得区别于通用符号“第一含义”的“第二含义”[10]。显然,商标是从分别能被人类视觉、听觉或嗅觉感知的丰富符号组合中,专门挑选出来,能够被相对精准识别、重复或表达的符号。对照上述意会知识、言传知识二分法,可以明确得出结论,专利法、著作权法和商标法保护的对象明显具有言传(显性、编码)知识的特征,例如,明确的、编码的、客观的等等(2) 至于这种符号是称为信息,还是知识,与本文主旨无涉,故此处将二者在相同意义上使用。。总之,知识产权法调整的知识是波兰尼所谓言传知识、客观形态的知识、波普尔所谓“第三世界”的知识或郑板桥所谓“纸上之竹”。而意会知识、主观形态的知识、“第二世界”的知识或郑板桥所谓“胸中之竹”,不是知识产权法预设调整的知识。

我国《非物质文化遗产》第二条第一款规定:“非物质文化遗产,是指各族人民世代相传并视为其文化遗产组成部分的各种传统文化表现形式,以及与传统文化表现形式相关的实物和场所。包括:(1)传统口头文学以及作为其载体的语言;(2)传统美术、书法、音乐、舞蹈、戏剧、曲艺和杂技;(3)传统技艺、医药和历法;(4)传统礼仪、节庆等民俗;(5)传统体育和游艺;(6)其他非物质文化遗产。”而根据该法第二条第二款“属于非物质文化遗产组成部分的实物和场所,凡属文物的,适用《中华人民共和国文物保护法》的有关规定”可知:与传统文化表现形式相关的实物和场所,只作为载体之用,并不单独成为非遗的一部分。与作为知识产权法保护对象的产品或方法、作品、商业标识相比,作为我国非遗法保护范围的前述六项遗产具有以下特征:其一是创作周期、贡献上的传承性,它不像作品那样是著作权人在其一生中某段时间内完成的,而是几代人努力创作的结果;其二是创作主体的广泛性,它比知识产权的主体性更广泛;其三是状态的变异性(活态性),它是口传身授的活态文化,而专利权中的技术或产品,著作权中的作品、商标权中的商标都应当是可以稳定的状态;其四,归属的共享性(集体性),它往往是一个团体的创造物;其五,使用上的环境依附性,它隶属于特定的环境。这些特征与上述意会知识的特征高度契合,例如,它们是下意识的和无意识的、难于表达和言明、存于行为和相应的故事及叙述中、主观的、难于定价的等。由此可见,非遗的这些不同于作为知识产权法保护对象的特征,构成了用知识产权法保护它的深层次、客观障碍。

三、实证审视:不同的知识对应不同的保护思路

1.“保护”的不同含义

在保护知识产权及保护非遗的语境中,虽然使用的表述形式完全一样,即“保护”,但由于如上所述它们的本体各不相同,故而,其指代的符号含义却并不一样,即它们指代的制度的方向并不一样。

知识产权制度的原理是,将达到法定构成要件的对象列入知识产权的保护范围,对其代表的法定的符号利益进行合理分配,以鼓励新的符号的创造。依此原理,知识产权视域中的“保护”,对应的英文是“protect”,其含义是授予权利人排他权,以鼓励其创造新的符号。知识产权(保护)的目的,通说认为是鼓励创造性智力成果的生产,以及商品或服务与其来源之间联系的区分。质言之,知识产权语境中,其保护的直接目的在于维护专利权人、著作权人、商标权人的排他性经济利益(3)尽管知识产权的权能中包括有人格权内容,但它往往占比是微乎其微的。,而促进社会整体知识总量的增加,只是其保护的间接目的、附带或终极目的。私权保护的前提,是界定保护对象及其范围,若无法界定,就得承认无法进行私权保护。知识产权制度的上述运行原理与保护目的背后的法理依据是:作为知识产权调整对象的知识,可以言传或编码化,进而可以识别、区分出来并划分权益的边界。

我国《非物质文化遗产法》语境中的“保护”的渊源是联合国教科文组织(UNESCO)制定的《非物质文化遗产公约》。UNESCO在其公约中所提出的“保护”,区别于知识产权法中的“保护”。UNESCO中“保护”的寓意是:“保存”(preservation)、“维护”(safeguarding)和“加强”(enhancement),主要是行政性的保护措施,即是国家从文化主权出发对传统文化资源所采取的文化政策和措施,所以,我国《非物质文化遗产法》在第一条立法目的条款中使用的表述是“……加强非物质文化遗产保护、保存工作,制定本法”。而知识产权法中“保护”寓意是“开发”。当然,也要看到UNESCO对“保护”含义的扩大解释趋势。例如,UNESCO于1991年成立世界文化和发展委员会,该委员会在1998年斯德哥尔摩会议上宣称,“文化产品和服务不应像其他商品一样处理”。2004年UNESCO召开的专家会议提出,“文化遗产和文化服务业的文化价值优先于其商业价值”。2005年UNESCO通过的《文化多样性公约》确认文化产品和服务的“经济属性”与文化属性是并列的和互补的[11]。这一保护内涵扩大的趋势同样也体现在我国的理论及实践中,例如2012年原文化部颁布的《关于加强非物质文化遗产生产性保护指导意见的通知》指出,“在做好抢救与保护的前提下,对非物质文化遗产中的经济资源加以合理开发,科学利用其经济价值,在市场化、商品化的时代背景下发挥其经济价值,实现文化保护与经济发展的良性循环互动,以保护带动发展,以发展促进保护。”

而作为全球保护知识最重要国际组织之一的世界知识产权组织(WIPO),并未对非遗保护中的经济动机给予太多承认。WIPO的成立旨在保护非知识产权对象的知识(即非遗这一类知识)的遗传资源委员会(WIPO-IGC),其经修订的目标是:承认价值;增进尊重;满足各社区的实际需求;防止盗用和滥用传统文化表达形式;对各社区赋予权力;维护习惯做法和社区合作;帮助保障传统文化;鼓励社区创新与创造;按照公平条款促进思想和艺术自由、研究和文化交流;帮助实现文化多样性;促进社区土著人民、社区和传统及其他文化社区的发展;合法贸易活动;预防未经授权的知识产权;增强确定性、透明度和相互信任[12]。

综上所述,非遗语境中,保护的直接、主要目的是确保传承人传承的维系和非遗呈现活态,以能够正常依附于其载体,顺利传承和共享。显然,这是一种非金钱,甚至是实用功能不强的,但文化功能却较强的保护。我国《非物质文化遗产法》上述运行原理与保护目的背后的法理依据是,作为非物质文化遗产法调整对象的知识,可以意会、难以或不能编码化,进而难以识别、区分出来并划分权益的边界。

2.非遗与不同保护模式的兼容度不同

尽管知识产权制度可以保护非遗,但二者的兼容度不高,这就导致非遗保护不够全面和充分。以专利法为例,授予专利的条件是满足实用性、新颖性及创造性,而作为拟保护对象的非遗,即使不难满足实用性,但往往碰到这样的障碍:一方面,因为其主体的团体性,会存在已经有申请人以外的人在使用或能够在出版物上找到(即公开)的情形,而难以证明新颖性;另一方面,因为缺乏可深度“开发”可能性,与现有技术相比,往往明显缺乏创造性。以著作权法为例,拟主张权利的人,要么因为只是集体创作团队中的一分子而无权单独主张权利,要么因为已经接触过在先作品而不满足作品的独创性要件,要么根本就是用已过保护期的成果主张权利。再以商标法为例,通常认为集体商标或证明商标制度能够较好地保护非遗,因而此种保护方法倍受推崇,不过,不得不承认的是其毕竟不能直接保护非遗本身。总之,现行知识产权制度与非遗的本体契合度很低,勉强将二者搭配,“排异反应”明显。

因此,一些论者不得不论证知识产权具有开放性,并寄希望知识产权制度的改良来证成知识产权制度可以保护非遗的可行性。但是,即使假定同意一些论者的观点,循着开发式保护的思路,用知识产权法保护非遗,一方面给权利人带来经济收益,另一方面为非遗的传统提供自生的经济来源,从而增强其“造血”功能而反哺非遗保存、传承。不过,我们无法否认目前如此实践的难度,例如在国际上协调改良知识产权制度来保护非遗,以美国为代表的不具有非遗资源优势的国家会轻易同意么?进而,也不能忽视如此实践可行性障碍。例如,界定权益边界的难度及成本。又如,假定不考虑在国际范围内努力,而是仅仅在一国范围内改良知识产权制度以保护非遗,那么知识产权制度一定程度上的排他性对非遗传承的阻碍作用,是否会大于知识产权制度给权利人带来的经济收益,以及为非遗的传统提供自生的经济来源等预期制度收益?显然,基于经济全球化、移动互联网对信息传输空前便捷的时代背景,第二种假设本身不能成立。

知识产权制度通过设定私权,保护权利人对特定知识排他性的财产权,以此补偿或鼓励其创造新知识即新的符号的行为,其直接目的在于保护权利人的财产权,并最终惠及社会整体知识增长。而《非物质文化遗产法》保护的直接目的是传承人传承的维系和非遗呈现活态,换言之,其直接目的是追求文化价值,而非经济价值,并最终为社会整体知识增长提供可以共享的文化资源的基础。申言之,知识产权制度即使改进后,也要直面的事实是:其制度优势在于保护言传知识、编码知识,而不在于非遗;而非物质文化遗产法才是为非遗这类意会知识保护量身打造的制度。而且,从我国人口大国、贸易大国的实际,从建设文化强国、文化走出去刚刚起步的视角看,不宜将传承人或团体权利人的权利过分扩大,甚至上升到“文化遗产权”,进而将其私权化的高度。因为,一个丰饶的公有领域,对社会整体福利和知识传播,同样很有利[13]。实际上,促进社会知识总量增加,既可以以界定(私人)产权这种知识产权保护的模式达成,也可以以其他模式,如共有或公有模式来达成。在此意义上,我们不能把部分区域性国际组织或部分国家高强度保护非遗、将其私权化的做法仓促拿来,盲目照搬。

诚然,以上论述并不能也无意否认知识产权制度保护非遗的重要意义。我国《非物质文化遗产法》第四十三条规定:“使用非物质文化遗产涉及知识产权的,适用有关法律、行政法规的规定”,这为非遗知识产权法律适用指出了方向。尽管至今我国知识产权相关法律、法规尚无保护非遗的明确规定,尽管保护非遗不是知识产权法的比较优势,但在明确知识产权法对非遗保护的客观障碍的基础上,我们仍然可以在可为之处有所作为。

四、结 论

上文通过引入哲学上知识分类方法,进行本体溯源:知识产权保护的对象属于编码知识,而非遗保护的对象属于意会知识。在此基础上,依据调整方法与调整对象相适应的法理,分析了知识产权制度、非遗保护制度与各自调整对象本体的契合性。换言之,非遗属性与知识产权法预设保护的对象属性的不同,是非遗知识产权法保护障碍的深层次原因。从实证角度,分析知识产权制度和非遗制度中相同的“保护”称谓不同的现实含义,并从不同保护模式与对象不兼容度的角度,讨论现有以知识产权制度保护非遗尝试的局限性,认为非遗保护中也不应过分突出知识产权的地位,同时在明确知识产权法对非遗保护的客观障碍的基础上,我们仍然可以在可为之处有所作为。

[1] 李一丁.非物质文化遗产知识产权保护之殇:“汤瓶八诊”系列案评析[J].重庆理工大学学报(社会科学),2018(4):84-91.

[2] 刘仲林.波兰尼“意会知识”的脑科学背景 [J].自然辩证法通讯,2004(5):20-24.

[3] 吕卫文.隐性知识和编码知识 [J].科研管理,2007(6):31-35,11.

[4] Pan S L,Scarbrough H.Knowledge management in practice:anexploratory case study [J].Technology Analysis &Strategic Management,1999(3):359-374.

[5] 吕乃基.论意会知识、编码知识与中国现代化 [J].学海,1999(6):57-60.

[6] 吕卫文.国外知识编码研究评介 [J].科技进步与对策,2007(4):165-167.

[7] 昌家立.关于知识的本体论研究:本质结构形态 [M].成都:巴蜀书社,2004.

[8] 卡尔·波普尔.客观知识:一个进化论的研究 [M].上海:上海译文出版社,2015.

[9] 杨雄文.系统科学视野下的知识产权 [M].北京:法律出版社,2008.

[10] Barton B.The semiotic analysis of trademark law [J].UCLA Law.Review,2004(3):621-704.

[11] 吴汉东.论传统文化的法律保护——以非物质文化遗产和传统文化表现形式为对象 [J].中国法学,2010(1):50-62.

[12] WIPO-IGC.保护传统文化表现形式/民间文艺表现形式:经修订的目标与原则[DB/OL].(2010-05-07)[2016-08-01].https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=20162.

[13] Jessica L.The public domain [J].39 Emory Law Journal,1990(4):965-1023.