民事强制执行根据(以下简称“执行依据”)又称执行名义,是人民法院据以强制执行的法律文书。执行根据包括人民法院制作的具有给付内容的生效法律文书,其他机关制作的由人民法院执行的法律文书,人民法院承认并执行的外国法院判决、裁定,外国仲裁机关的仲裁裁决,法律规定由人民法院执行的其他法律文书[1]。执行依据不明,是指执行机构据以执行的根据不符合明确、具体的要求,导致执行活动无法进行。司法实践中,执行依据不明主要表现在法院的裁判文书、仲裁机构的仲裁裁决和公证机关赋予强制执行效力的债务文书不明三种情形。执行依据不明导致执行活动中权利人无法由“纸面上的权利”走向“现实中的权利”,进而影响司法权威与公信力。现实中,理论界与实务界往往基于法院的视角对执行依据不明的处理机制进行研究,却对当事人的权利救济问题重视不够,导致处在问题两端的主体——法院与当事人——产生不平衡。本文以人民法院裁判文书不明与仲裁机构仲裁裁决文书不明(1)对于执行根据不明的公证债权文书不明,最高人民法院于《关于公证债权文书执行若干问题的规定》第18、20、21条已经确立了复议机制,且在驳回复议申请后依然可以就实体性争议向人民法院提起诉讼,给予了相对充分的程序性保障。限于篇幅原因,本文仅讨论判决书、仲裁裁决书。的当事人权利救济为导向,探究“法院处理机制”与“当事人救济机制”并重的执行根据不明救济机制。

一、观察:执行依据不明的现实困境

产生执行依据不明这一问题的原因是多方面的,并且执行依据不明导致的当事人现实困境也是多层次的。总的来说,其主要涵盖了制度的缺位、学理的断裂、实务的脱节三个方面。

1.制度的缺位

现行《民事诉讼法》及其相关司法解释既没有对“执行依据不明”的标准作出周延的规定,亦未对当事人的救济性权利进行全面的保护。最早对执行依据不明的处理方式作出规定的是1998年《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定》(以下简称《执行规定》)。该司法解释第18条第4项要求“申请执行的法律文书有给付内容,且执行标的和被执行人明确”,并对不符合相应条件的案件应如何处理作出了规定。然而该条款过于原则,仅从正面的角度要求法律文书的执行内容明确,却未阐明何种情况属于内容不明确,抑或法院判断内容不明确而不予受理的标准是什么。倘若扩大化地赋予法院对此问题的解释权,难免会使执行案件的受理变得艰巨,并对权利人的申请执行权行使空间予以压缩。2018年5月颁行的《最高人民法院关于人民法院立案、审判与执行工作协调运行的意见》(以下简称《协调运行意见》)第11条针对“执行内容不明确”作了一定细化,对审判工作具有指导性意义。然而,这种细化仍存在一些问题:其一,此种细化仅规定于第二节“审判工作”之中,且未能对违反该规定的后果予以阐述;其二,此种以列举的形式将“法律文书明确、具体”并不周延,客观上无法涵盖所有情形;其三,就该司法解释性质文件的作用范围而言,其无法规范公证债权文书、仲裁裁决书等执行依据。因此,该文件虽具有进步意义,却仍存有界定模糊、作用范围狭窄等劣势。

在执行依据不明的外延并不明确的情况下,法律本应对当事人的救济给予更多的关注。然而,相关司法解释仍然仅仅围绕法院的处理方式予以细化,对当事人的救济问题并未进行明确规定。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》(以下简称《民诉法解释》)第463条重申:“当事人申请人民法院执行的生效法律文书必须给付内容明确。”《人民法院办理执行案件规范》(以下简称《执行规范》)第33条第4项同样指出:“申请执行的法律文书具有给付内容且给付内容具体、明确。”《执行规范》第34条针对不符合执行条件的申请可以裁定不予受理。然而,上述规定仅对立案部门是否受理案件起到指引性作用,却未对申请执行人的权利救济起到保护作用。当法院裁定不予受理后,当事人可以通过何种形式得到新的执行依据,上述司法解释并未予以回应。这种单方面的问题处理机制非但无法真正化解矛盾,反而有可能加深申请执行人与法院的矛盾,对司法公信力造成冲击,进而有可能演化为涉诉信访等社会性问题[2]。

申言之,在最高人民法院未对执行内容不明确而裁定不予受理的当事人后续救济问题颁布司法解释的情况下,各地法院原本可以先行试点此种情况下的当事人权利救济问题。然而,笔者检索各地法院针对此问题颁行的地方司法性文件,仅查阅到江苏省高级人民法院于2017年11月颁布的《江苏省高级人民法院关于执行内容不明确如何执行有关问题的通知》(以下简称《通知》),以及山东省胶州市人民法院于2018年1月颁行的《关于执行内容不明确如何执行有关问题的规定(试行)》。以江苏的《通知》为例,其在第5条中规定,法院因执行内容不明确而驳回执行申请后,当事人可以通过另行诉讼或其他途径明确执行内容后申请执行。制度层面的缺位产生了两个方面的问题:一方面,最高人民法院对当事人后续权利救济未能出台专门的司法解释,而地方各级法院针对该问题又没有出台地方司法性质的文件,容易导致当事人“救济无门”或者“多头救剂”。另一方面,即便是江苏的《通知》也并非没有瑕疵。即使通过诉讼的方式明确执行内容,也会产生这样的疑问:是针对原有争议提起诉讼,还是针对“原生效法律文书的给付内容不确定”这一问题提起新的诉讼?解决这一问题更需要受到既判力等理论的羁束。

2.学理的断裂

一般而言,制度的缺位往往会引起学界更多的关注,并针对现存问题提出新的理论与学说,以此弥补制度缺位造成的负面影响。然而,现有文献更加偏重于对“判决主文内容不明确,但可以通过裁判理由、调阅卷宗等方式查明裁判者真实意思的情形下,执行机构如何处理”进行探讨。在这些文献中,学者多认为有三种处理机制:其一,由作出裁判的审判部门进行解释,且该种解释仅能针对裁判时已经查明并应该明确而没有明确的问题进行解释,不能对执行活动中出现的问题进行解释[3]。其二,由执行机构依职权调查,根据判决的主文、事实认定、判决理由以及当事人的异议对给付内容进行综合判断[4]。其三,直接在立案阶段不予受理或受理后驳回执行申请,这是建立于现有法律基础上的(2)参见《最高人民法院关于执行案件立案、结案若干问题的意见》第20条之规定:“执行实施案件立案后,经审查发现不符合《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定(试行)》第18条规定的受理条件,裁定驳回申请的,以‘驳回申请’方式结案。”又见《人民法院办理执行案件规范》第34条:“对符合法律规定的申请执行,应当当场予以登记立案,移交执行机构执行。对不符合法律规定的申请执行,应当予以释明。当事人经释明后,仍然坚持提出申请的,裁定不予受理。”。以上是针对“执行依据不明确”这一情况的主要观点,然而这些观点都无法回避这一事实:“审判部门解释不清、执行机构调查不明”仍然会走向“驳回执行申请”这一道路。不过,“驳回执行申请”并不意味着纠纷真正得以解决,相反,这是新的纠纷的开始,且申请执行人很有可能将这一纠纷的矛头由“被执行人拒绝履行裁判”转向“法院的裁判瑕疵”。因此,真正的问题并非终结申请执行人“由纸面上的权利走向现实的权利”这一路径,而是开拓其权利的救济途径。这是现有学理很少触及之处,而救济路径的开拓恰恰是解决“执行依据不明确”这一问题的关键。倘若仅将视角局限于审判部门的解释,抑或由执行部门自行寻求执行依据背后的含义,并没有太大的意义。

3.实务的脱节

针对“驳回执行申请的裁定是否可以申请复议”这一问题,各地法院看法不一。以江苏省法院为例,《通知》第7条明确:“申请执行人对驳回执行申请裁定不服的,可以自裁定送达之日起十日内向上一级人民法院申请复议。”而对比其他法院的驳回执行申请裁定,主文下即写明“本载定送达后即发生法律效力”。实践中还出现了上下级法院对这一问题看法迥异的情形。例如,河北省张家口经济开发区人民法院(2018)冀0791执137号执行裁定书因执行依据不明确而驳回执行申请,并告知当事人拥有向上一级法院申请复议的权利。然而,河北省张家口市中级人民法院(2018)冀07执复58号执行裁定书认为,驳回执行申请裁定不属于可复议的范畴,因此撤销该案。一方面,这种各地法院针对同一问题做法不一的情况对司法权威性带来冲击;另一方面,绝大多数法院对于此类案件不允许申请复议,导致当事人权利救济丧失了一个渠道(3)笔者查阅到的允许向上一级法院申请复议的执行裁定书包括:北京市昌平区人民法院(2018)京0114执异112号执行裁定书、张家口经济开发区人民法院(2018)冀0791执137号执行裁定书、河北省平山县人民法院(2018)冀0131执异15号执行裁定书、江苏省扬州市中级人民法院(2015)扬执字第00222号执行裁定书、江苏省南京市玄武区人民法院(2018)苏0102执异97号执行裁定书。,不利于有效地化解纠纷。

不仅执行部门对权利人的救济做法不一,而且法院内部的审判工作与执行工作也存在一定程度上脱节。我国目前的司法体制改革要求“审执分离”,但是“分离”不等同于“脱离”,法院内部的审判部门与执行部门依然需要互相制约与合作。由于案多人少的现实困境,审判人员往往更着眼于现实的审判活动,而忽视裁判后的执行工作[5]。因释法说理力度不够,判后答疑制度不健全,导致在出现裁判文书中给付内容不明确的情形时,申请执行人往往会更多地寻求非司法途径——信访——来解决纠纷。这一现象也得到了山东省郯城县人民法院《关于执行信访情况的调研报告》[6]的印证。为此,最高人民法院于2016年颁行了《最高人民法院关于人民法院办理执行信访案件若干问题的意见》。信访问题本身就是一项社会性的问题,常年困扰地方各级政府,而涉诉信访又是信访中的老大难问题。倘若执行部门不能妥善处理好执行信访问题,将不利于纾解法院、申请执行人、被执行人三方的矛盾。

二、反思:执行根据不明现有救济模式评析

目前,对执行根据不明的处理主要有补正裁定、“立审执”协作、另行起诉三种模式。

1.补正裁定模式

补正裁定模式的主要内容是:当生效法律文书的内容不明确时,申请执行人可以向原作出该文书的机关提出补正请求,要求该机关在一定期限内明确该法律文书的确切内容[7]。这种补正与说明无需经过审判程序,可以由原法律文书的制定者径行作出裁定。其主要理由在于:第一,裁定补正机制是以现有的判后答疑作为实践基础的,此种裁定可以作为判后答疑的一部分,且不会给审判部门带来更多的负担。第二,通过比较徳日的判决更正制度和法国的判决补充制度,我国可以借鉴域外国家和地区的做法,通过补正裁定的方式修正原生效法律文书中不明确的部分。第三,裁判过程并不存在程序或实体方面的问题,且能够反映裁判者的内心意思,完全可以通过裁定补正的方式进一步明确裁判内容[8]。第四,最高人民法院在(2015)执申字第52号中明确:“执行程序中无法确定给付内容的,则应当提请生效法律文书的作出机构结合案件审理期间查明的情况,对不明确的执行内容予以补正或者进行解释说明。”

然而,笔者对补正裁定模式持否定态度,理由如下:首先,《民事诉讼法》第154条第1款第7项对于补正裁定的适用范围予以明确界定,即必须是裁判文书中的“笔误”,而非文书中的实质性内容不明确[9]。且《最高人民法院关于人民法院民事调解工作若干问题的意见》(以下简称《调解意见》)第16条(4)“调解书与调解协议内容不一致的,可以由法院作出补正裁定。”对于调解书适用补正裁定的情形作出了规定。而调解书与判决书在性质上、来源形式上均存在差异。正因为调解书是以调解协议作为基础出具的,因此法院通过审查调解协议的内容即可判别两者是否一致,并在不一致的情况下作出相应的处理,而判决书并不是依据另一种文书而产生的。“一切有权力的人都容易滥用权力,这是万古不易的一条经验。有权力的人们使用权力一直遇到有界限的地方才休止。”[10]因而,若扩大适用补正裁定的范围,将会存在滥用该权力的可能。其次,执行依据并不限于判决书、调解书,对于公证债权文书、仲裁裁决书等其他法律文书,法院无法作出补正裁定。因此,通过补正裁定解决“执行依据不明确”这一问题的作用力十分有限,不具有广泛适用的可能性。再次,通过补正裁定的方式明确执行依据内容为当事人提供的程序性保障欠佳。一般来说,补正裁定的效力可溯及原裁判作出时,且原裁判的效力不因补正裁定而受到影响[11]。持该学说的学者虽强调补正裁定不得修正执行依据主文的实质性内容,但这种限制实际上是一种空想。倘若执行依据内容不明确仅仅是形式上的缺失,而实质内容可以推断出来,则双方当事人便不会产生过多冲突。正因为执行依据内容往往牵扯到实质性争议,通过调阅卷宗无法判断法官的真意,才会出现执行程序中的难题而引起理论界与实务界的探讨。而一旦涉及实质性问题,仅仅通过一纸不可上诉的裁定就加以判别,则对于当事人和法院而言此种举措的风险都极为巨大[12]。例如,(2018)辽1224执1163号案件中判决主文表述为“姜某某于判决生效后60日内将诉争林地返还郑某某经营”。依据此判项无法确定林地的四至或面积,属于执行依据不明确的情况,因此无法执行。若原审法院通过补正裁定的方式明确林地实际面积,则虽然对于执行部门而言有较为明确的执行范围,但对于双方当事人而言,补正裁定一经作出即为终审裁定,不得上诉。若双方当事人对原审判决并无异议,仅对补正裁定中确定的林地面积产生异议,应如何寻求救济?针对该问题,此种学说无法直接予以回应。最后,原审法院或许可以对原生效法律文书遗漏的部分进行补正,但对于法官在裁判活动过程中尚未考虑到的却是案件必须解决的问题,则面临着法官不得作出补正裁定,而执行部门也只得“驳回执行申请”的情形。此时,申请执行人同样陷入救济无门的境况。综上所述,该学说依然无法彻底解决当事人的权利救济问题。

2.“立审执”协作模式

“立审执”协作模式主要内容为:建立法院内部立案、审判、执行三部门的协作机制(5)《最高人民法院关于人民法院解决“执行难”工作情况的报告——2018年10月24日在第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议上》承认:“执行制度机制不够健全完善。法院内部立案、审判、执行等环节存在衔接不畅问题,评估拍卖环节存在较多弊端。”,通过三方协作的方式防患于未然,降低法律文书内容不明确的风险[13]。具体而言:在立案阶段,法院可以适当行使释明权,引导具状人明确诉讼请求、事实与理由,便于审判部门在诉讼请求范围内作出明确的判断;在审判阶段,法官应当明确争议焦点,并针对争议焦点进行分析、研判,同时适当调查被告名下可供执行的财产,以便在作出裁判时充分考虑该文书的确定性与可执行性,避免主文内容不清晰、存有歧义等情形的出现;在执行阶段,构建审执部门的沟通机制,使执行员全面地理解裁判者的真实意思(6)《北京市高级人民法院关于加强立案、审判与执行工作协调配合的若干意见(试行)》第23条即体现该理念:“执行机构认为据以执行的生效裁判文书主文指代不明、表述不清而无法执行的,应当及时提请作出裁判文书的机构予以明确解释。”。

笔者对于“立审执”协作模式的具体举措基本认同。但是,以上举措的适用阶段均只是在“驳回执行申请”前,“立审执”协作机制可以尽最大可能避免裁判文书主文内容不明确或无法执行的情形出现。然而,对于本命题下的“驳回执行申请”后当事人权利救济这一问题,由于“立审执”协作机制适用的时间段与此不同,因而无法予以解决。

3.另行起诉模式

另行起诉模式的主要内容是:借鉴德国民事诉讼法针对“执行申请被驳回后,当事人如何另诉”的经验,对执行根据不明应采用三种处理形式,即申请执行人对原生效法律文书提出积极确认之诉,被执行人对原生效法律文书提出消极确认之诉,就原诉的诉讼标的重新提起诉讼[14]。虽然后诉受到原诉既判力的羁束,但是仍然会存在原诉一旦存在错误而被撤销,后诉同样会被撤销的一连串后果。这主要表现为“前诉—后诉—撤前诉—撤后诉”连锁反应,相当于针对同一问题增加了当事人多次诉累,难以体现司法为民的价值追求。同时,赞成借鉴德国另行起诉方式解决此种纠纷的学者反对启动审判监督程序,认为法律文书给付内容不明确既不属于认定事实错误,也不属于适用法律错误。

对于另行起诉模式,笔者难以认同。且不论其是否属于认定事实错误,仅就裁判结果不明确而言,《民诉法解释》第463条已经规定了申请执行的生效法律文书应当给付内容明确,这并不是仅针对立案部门是否立案、执行部门是否执行而作出的规定。从另一个层面来看,这一规定也要求审判部门在审判活动中必须使裁判结果明确化,倘若其未明确给付内容,则必然违反该规定,应当认定为“适用法律错误”(7)《民诉法解释》第390条规定:“有下列情形之一,导致判决、裁定结果错误的,应当认定为民事诉讼法第二百条第六项规定的原判决、裁定适用法律确有错误:……;(五)违反法律适用规则的;……”本文认为上述规定可以作出扩大解释,适用于“裁判结果不明”情形。。这不仅可以成为当事人上诉改判的理由,也可以成为其申请再审的理由。

三、对策:执行根据不明救济机制之完善

(一) 判决不明救济机制之完善

1.建立“驳回执行申请”裁定的复议制度

我国现行立法与司法解释并未对判决不明被驳回执行申请后的救济路径予以明确,与公正债权文书不明、仲裁裁决不明而被驳回执行申请后可以向上一级法院申请复议形成了鲜明对比。质言之,因判决不明而产生的“驳回执行申请”裁定,一经作出即发生法律效力。从形式意义上看,执行阶段的“驳回执行申请”与诉讼阶段的“驳回起诉”具有相似性,都是在立案后否定当事人通过执行程序实现实体性权利的可能性或起诉权。将两者进行对比,起诉人对“驳回起诉”裁定不服可以向上一级法院提起上诉,通过上诉的途径寻求救济;而申请执行人对“驳回执行申请”裁定却无从救济,既无上诉之权利,亦无复议之渠道。也就是说,当事人经过数道程序获得法律文书,而此法律文书的执行力却被否定,且该否定性评价无法寻求救济。这不仅对当事人的程序性保障是不充分的,而且有损司法权威与公信力。因此,有必要构建对此种裁定的复议制度。之所以对“驳回执行申请”裁定无须与“驳回起诉”一样设立上诉这一救济渠道,主要原因是:其一,“驳回起诉”涉及诉的利益等实质性问题,而“驳回执行申请”仅涉及执行依据的确定性、明确性等形式性问题[15]。比较而言,前者的审查难度大于后者,审查时间长于后者,因此通过上诉制度给予更强的程序性保障。其二,“驳回起诉”裁定处于诉讼阶段,“驳回执行申请”裁定处于执行阶段,不同阶段的价值追求有所区别,诉讼阶段强调公平正义,执行阶段更侧重于效率,而复议制度恰恰能体现出上诉制度所不具有的效率性[16]。

2.对判决主文不明确适用审判监督程序

申请执行人对于“驳回执行申请”裁定不服提出复议后,对于复议决定仍然不服的,可以通过申请再审程序使原审判决得以明确。该种解决路径的正当化基础在于两个方面:其一,如前文所述,《民诉法解释》第463条已经规定了申请执行的生效法律文书应当给付内容明确[17],倘若未明确则应认定为“适用法律错误”(8)《民事诉讼法》第200条对再审事由作出了规定。该条中虽无“形式上”的兜底性条款,但部分法院却将“适用法律错误”转化为“实质性”的兜底性条款,以获得再审正当化的依据。以“管辖错误”为例,2012年《民事诉讼法》修改以前“违反法律规定,管辖错误的”系再审事由,修改后“管辖错误”被剔除出再审事由。而实务中,部分法院认为管辖规则系《民事诉讼法》的明文规定,违反管辖之规定所作出之判决属于“适用法律错误”,因此取得再审之条件。。其二,从再审制度的法理出发,判决在获得实质确定力之后,其所确定的当事人之间的权利义务关系非经法定程序和事由不得变更。这体现出诉讼对于法的安定性的追求,但权利的实现也是诉讼所追求的目的之一。因而,不得变更的前提在于判决中所判定的权利义务关系明确,当事人在权利实现之时没有争议。在执行过程中,执行当事人对于判决所确定权利的实现出现实质性争议,导致执行申请被驳回且又对执行复议不服时,可通过再审程序对原判决重新进行审理。

由上可见,对于判决书主文内容不明确的,当事人可以以适用法律错误为由申请再审。而再审法院经审查认为原判决所列判项确实存在文意模糊、模棱两可、存有歧义等内容不明确情形的,应当撤销原审判决,重新对案件作出认定。如果再审程序按照一审程序审理的,双方当事人对此再审判决不服仍然可以提起上诉。

(二) 仲裁裁决不明救济机制之完善

《最高人民法院关于人民法院办理仲裁裁决执行案件若干问题的规定》第5条业已明确,对法院驳回仲裁执行申请的裁定可以向上一级法院申请复议。这一方面拓宽了申请执行人的救济渠道,有利于在保证执行效率的条件下获得上一级法院纠正原裁定的可能性;然而从另一方面看,该规定仍然无法从根本上维护申请执行人的权利。其突出的矛盾表现在:我国《仲裁法》第58条关于撤销仲裁裁决的规定中并未将“裁决主文内容不明确”列为可撤销的范畴[18],而实务中裁决主文内容不明确而导致无法执行的情况却客观存在。最高人民法院作出的(2017)最高法执监469号执行裁定书(9)参见“河南省蒲新防腐建设工程有限公司诉河南育林绿化工程有限公司公司建设工程施工合同纠纷案”最高人民法院(2017)最高法执监469号执行裁定书。北大法宝案例库,引证码CLI.C.11016657。认为,裁决主文不明确时应当裁定驳回执行申请。但这只是在执行阶段否定了裁决书的执行力,却无法从根本上解决问题。《仲裁法》第9条对于仲裁裁决的效力作出了规定(10)《仲裁法》第9条:“仲裁实行一裁终局的制度。裁决作出后,当事人就同一纠纷再申请仲裁或者向人民法院起诉的,仲裁委员会或者人民法院不予受理。”,倘若当事人无法对该裁决申请撤销,其也将无法就同一纠纷再行申请仲裁或提起诉讼[19]。这对于债权人来说是极不公平的,且会危及仲裁和司法秩序。因此,在《仲裁法》未来的修正过程中,应将仲裁裁决主文内容不明确列为可以申请撤销的范围,以此保障债权人的实体性权利,同时有助于激活司法对仲裁程序的监督与引导作用。同时,法院在受理撤销仲裁裁决之后,仍然可以通知仲裁庭重新仲裁,以保证仲裁的效率,因而“重新仲裁制度”仍然赋予仲裁庭修正原裁决瑕疵的机会。倘若仲裁庭较好地利用这一机会,对不明确的部分尽快予以查明并适时作出裁决,则既符合裁决主文内容具体、明确的实质性要件,也符合效率性的价值要求。

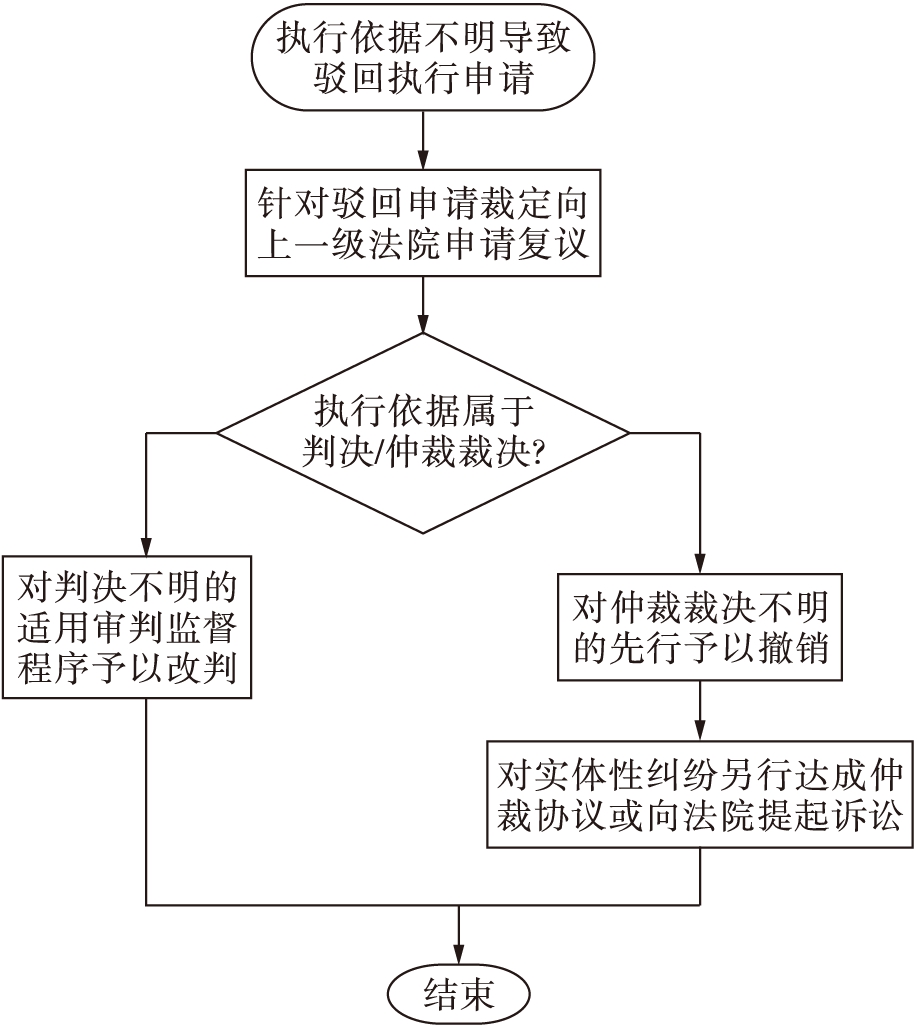

即便仲裁裁决最终被撤销,当事人仍然可以重新达成新的仲裁协议申请仲裁,或者一方向人民法院提起诉讼,从而通过新的仲裁程序或诉讼程序给予当事人充分的程序性保障,实现权利人的实体权利。由上可见,撤销主文内容不明确的裁决书具有理论上的可能性以及实务中的可行性。根据上述分析,执行依据不明救济机制的流程如图1所示。

图1 执行根据不明救济机制的流程

四、结 语

执行依据明确与否不仅事关当事人权利实现的可能性,而且直接影响着国家司法权的威严。因此,一方面需要通过多层次、全方位、立体化的体系建设,在事前尽最大可能避免执行依据不明确的情形出现;另一方面要确立完善科学的执行根据不明救济机制,当执行依据不明确时由执行机构依法作出处断,同时给予权利人充分的权利保障。

[1] 田平安.民事诉讼法学 [M].北京:法律出版社,2015:358-360.

[2] 赵贵龙,孙振庆,李贺.执行依据不确定性问题研究 [J].人民司法(应用),2012(19):107-110.

[3] 范加庆.执行部门不能对执行依据进行解释 [J].人民司法(案例),2016(32):105-108.

[4] 傅松苗,丁灵敏.民事执行实务难题梳理与解析 [M].北京:人民法院出版社,2017:6-7.

[5] 尹衍春.执行依据不确定性的影响与应对 [J].山东审判,2011(5):108-110.

[6] 苏萍.郯城法院关于执行信访情况的调研报告 [EB/OL].[2017-03-02].http://www.paly.gov.cn/Static/Article/2017/3/2/article_25454_1.html.

[7] 王杏飞.执行依据不明的应对 [N].人民法院报,2016-02-24(8).

[8] 冯灼兰.执行依据不明确的缺陷弥补与权利救济 [J].东南司法评论,2017(1):341-351.

[9] 曹志勋.论我国民事判决补正裁定制度的细化 [J].武汉大学学报(哲学社会科学版),2017(4):70-79.

[10] 孟德斯鸠.论法的精神(上) [M].张雁深,译.北京:商务印书馆,1995:154.

[11] 胡思博.民事裁定的类型对比研究——以种类界定与层次划分为考察基点 [J].法学论坛,2013(2):79-85.

[12] 占善刚.民事判决中的表示错误及其更正 [J].法学,2017(8):164-173.

[13] 唐学兵.立审执协调:坚持系统思维 合力解决执行难 [N].人民法院报,2018-09-05(8).

[14] 百晓锋,董少谋.生效法律文书给付内容不明问题之处理 [N].人民法院报,2016-03-23(8).

[15] 廖永安,雷勇.论我国民事诉讼复议制度的改革与完善 [J].法律科学(西北政法大学学报),2008(3):140-149.

[16] 黄忠顺.民事执行机构改革实践之反思 [J].现代法学,2017(2):3-18.

[17] 李浩.不予再审“管辖错误”后遗留问题研究 [J].法学家,2017(2):128-137.

[18] 章杰超.论仲裁司法审查理念之变迁——以N市中院申请撤销国内仲裁裁决裁定为基础 [J].当代法学,2015(4):129-138.

[19] 王峥,曹伊清.仲裁与诉讼衔接机制研究 [J].南通大学学报(社会科学版),2016(6):51-57.