一、机长权力的复合性法律属性分析

(一) 机长权力的法律渊源

国际民航组织1963年制定通过的《关于在航空器内的犯罪和犯有某些其他行为的公约》(简称《东京公约》)规定了机长在飞行中对于航空器的最高权力,其对机上发生的一切危及飞行安全的事件具有最高处置权。《中华人民共和国民用航空法》《民用航空安全保卫条例》也根据该公约在我国的适用规则,规定了机长权力的具体内容。

按行使目的不同,机长权力可分为对飞机运行的最高决策权以及对维护客舱秩序的治安管理权。机长作为航空器这个密闭空间中拥有最大权力的人,拥有对飞机上一些人员的处置权,即对于那些有证据或迹象表明已经危害航空安全或即将危害航空安全者,机长有权对其行使公约以及国内法赋予的制止此种危害行为的权力。治安管理权可分为对危害航空安全人员的看管权、驱逐权、移交权以及收集证据权。

(二) 机长权力的法律特征

作为权力的一种,机长权力一方面具有一般权力的共性,另一方面又有其自身的特点。权力作为最基本的法律概念,其本性有四个方面:可能性、规范性、处分性、表示性。本性是指权力固有的特性。机长权力的特征与本性相对应,分别为依附性、有限性、动态性、宣示性。表示性又包括宣示与祈求、构成性、自治等内容。

1.依附性

机长权力以机长的意志居于首要支配地位为基础。机长是飞机这个“王国”的“国王”,国际条约、各国法律都赋予其绝对的权威地位。机长作为飞机这个航空器上权力最大的人,有权决定与飞行安全有关的事务,其意志在处理机上事务以及危及航空安全的事件时处于支配地位。

2.有限性

根据权力的基本特点,权力具有有限性,以某项规范的具体内容为形式范围,以某项法律关系的实际运行过程为实质范围。机长的权力同样具有有限性:

(1) 机长权力的形式范围。根据《东京公约》、《中华人民共和国民用航空法》以及我国《民用航空安全保卫条例》关于机长权力的规定,其形式范围为:第一,对其认为已经危及或可能危及航空安全的行为人有管束的权力;第二,对其认为会危害或已经危害航空器内人员和财产安全的行为人,可以在相关国家降落并从飞机上将其驱离;第三,对其有理由认为按照航空器登记国刑法构成犯罪的行为人,可以移交给航空器降落的缔约国有关部门;第四,对航空器上的合法证据也一并移交,即可以合法收集在航空器上的证据。

(2) 机长权力的实质范围。实质有限性是指权力的行使以其调整的法律关系为限。法律关系是权力行使的前提条件,即权力以一种特定的法律化的社会关系为限,只有在这种范围内权力的行使才合法有效,超出这一范围或超越此种法律关系,权力的行使将无据可循。据此,机长权力的实质范围应为飞机上存在的一系列与机长权力相关的法律关系。

3.动态性

权力的行使是改变某项法律关系的动态过程,机长的权力内容为改变机上存在的某种可能或将危害航空安全的法律关系。经过上述分析,结合《东京公约》关于机长权力的具体规定,可以得出机长权力的本质,即被公约或国内法赋予首要支配地位的机长,所行使的一种改变机上所存在的与公约规定的机长职务或责任相关的某种法律关系的动态过程。机长对危害航空安全人员的看管权、驱逐权、移交权以及收集证据权的行使,是一种改变法律关系的过程,即机长基于公约和国内法的规定,可以改变危及航空安全的人员与航空公司基于合同的法律关系,对他们行使看管权、驱逐权以及移交权。

4.宣示性

宣示性是权力的重要特征。所谓宣示,是指权力应以一定形式表现出来以便公众知悉,保证权力的透明度,保障公众的知情权。《东京公约》以及国内法都规定了机长权力的内容。凡是权力均有请求的对象和被行使的对象,具体到机长权力,请求的对象为机上乘客,请求的内容为请求机长保护自身安全,而被行使的对象则为那些危害航空安全的人员。

(三) 机长权力的实质

1.一种具有代理性质的私权

机长在飞行中承担着航空公司代理人的角色。“潜在的代理关系”的创设,首先包含对代理人授予与代理事项相关的权力及对本人创设相关责任。作为航空公司的雇员,机长的身份首先是在飞行中作为航空公司的代理人。当然,与一般的代理合同不同,这种“代理”角色只能在飞行中才起作用,是一种“潜在的代理关系”,其与代理事项相关的权力应为在飞行过程中与飞机操作有关的保障飞行安全的权力和义务。在民事合同法律关系中,航空公司是旅客航空运输的合同相对人。旅客与航空公司的运输合同之中,普通要约本身便创设了一项法律关系——法律权力和法律责任,正是因此关系才持续有效[1]63。任何类型的合同,要约都同样对要约人产生责任,且为受要约人创设与合同相关的权力[1]62。

由此可见,合同设立本身就蕴含着为受要约人创设相关权力的内容。申言之,旅客与航空公司基于航空运输法律关系的合同自不待言,航空运输合同本身就为受要约人航空公司创设与航空运输合同相关的权力,机长作为在飞行中航空公司的代理人,拥有某种潜在的“权力”。同时,由于代理关系的性质,代理也是一种相关权力的创设,是一种法律行为。

基于这两种权力(与代理事项相关的权力以及转移的与航空运输合同相关的权力)的创设,机长被公约赋予极大的权力以及承担相应的责任,有着深刻的法理学基础及内涵。基于上述分析,机长权力中关于对飞机运行的最高决策权应是一种具有代理性质的私权,具有以下特点:一是此种权力源于一种潜在的“代理”,二是在“飞行过程中”具有合理性,三是权力行使与否大多是为了个体利益。

2.一种具有行政权性质的准公权

机长对维护客舱秩序的治安管理权应属一种准公权,包括看管权、驱逐权、移交权以及收集证据权。艾斯卡拉达认为,机长在履行这种职能时,除维持秩序外,还有一种不是“公共官员”的公共官员的职能,如监督移民、卫生、关税,处理机上犯罪等。他指出:“这种职能被称作行政性的,因为机长扮演着国家机关的角色,换句话说,尽管他不是公共官员,却要在特定情况下起这种作用。”[2]国家行政权力属于一种代理关系,机长的权力实质上是执行其本国人民或者具体来说是机上这个“王国”的乘客关于保护自己生命和财产安全的公意的代理。机长权力中的治安管理权是一种准行政权力,与普通行政权力不同,其行使范围有限,只能在飞行过程中行使。机长权力作为一种小范围的准行政权力,从赋权原因的角度以及机长权力的特殊性来看,其代理的委托人应是按正常法律程序购票乘机,并在飞行过程中请求机长保护人身安全的乘客。很显然,这一委托人范围天然排除了制造危险的人。

3.私权与准公权的区分及关系

机长对飞机的最高决策权究其本质来源于航空公司的授权,属于一种具有代理性质的私权。私权和准公权的区分有很多不同说法,包括利益说、主体说以及性质说。按照利益说,机长行使这方面的权力更多地是对航空公司以及与航空公司处于平等地位的旅客的合同权利,即偏向对私人利益的保护;维护客舱秩序的治安管理权则更多偏向对公共利益的保护。从主体说来看,对飞机运行的最高决策权应属于机长代理的航空公司的一项权力,其实质是航空公司与旅客之间的法律关系,是一种“公民”之间的平向法律关系。维护客舱秩序的治安管理权则是一种纵向的法律关系,机长行使的这种职能具有行政性质,而这种权力或者职能来源于公约或者国内法的授权。正如上文所言,机长在这种特定情况下扮演着国家机关的角色,显然这一角色扮演有其必要性。按照性质说,对飞机运行的最高决策权由机长一人享有,并无相对人,亦无强制性。而维护客舱秩序的治安管理权,显然其授权主体不是私人,机长行使的看管权、驱逐权、移交权有相对人,具有强制性。关于二者之间的关系,可以从利益说中去寻找,私权从个人利益出发,准公权更重公共利益。但这并不是说准公权不保护个人利益,只是在二者发生冲突时公权更注重公共利益。公共利益是个人利益的集合体,在对航空飞行安全这个法益的保护方面,私权与准公权是一致的,并无冲突。可以说,二者是相辅相成的关系,共同为保障飞行安全发挥各自作用。

二、机长权力到义务的化约

权力的真实本性在于自治,其本质在于为私人自治和公共自治的行使提供了可资使用的法律工具。机长权力作为法律权力的一种也具有这种属性。机长权力蕴含着作为义务,并且可以化约为义务。

(一) 私人自治属性中的义务

私人自治是指当事人可以按照自己的意志创设权利义务。机长权力蕴含于私人合同即代理合同之中。该合同体现的是私人之间的合意,私人自治是权力的第一项基础性理由。合同法的规范证立了私人自治这项一般权能,此称为私法上的权能之理由。一项具体的要约则证立了一项个别或特殊的权力,针对该要约作出的承诺也就造就了一项个别的或特殊的合同义务[3]。

1.基于合同的私人自治

乘客与航空公司之间的合同为运输合同:旅客发出要约,航空公司作出承诺。在此,笔者将要约和承诺分解还原至其本质——要约本身并不能证明任何义务成立,或者任何个别的责任规范,但要约接收人的地位却发生了改变;受要约人作出承诺,此时其所处的地位是通过对要约作出承诺从而对要约人的义务予以证立。

作出承诺是在行使一种权力。承诺就是承诺者说出一些话为自己设立义务。可以合理地认为,使用“我承诺”这句话的人都有如下意图——为自己附加义务。无论作出承诺者进一步的意图或者动机是什么,他当前的意图是使自己承担义务。通过这种承诺,他使自己有一种承担有条件的义务的权力,这种权力的行使同时也包含了给承诺相对人授权,即承诺相对人通过接受可以使A负担无条件的义务——我们也可称之为“对A施加义务的权力”[4]。

基于上述分析可得,航空运输合同中航空公司的权力便是使自己承担一种有条件的义务或者无条件的义务的权力。具体到航空运输合同,体现在明确存在的航空运输凭证、有效的航空运输条件和颁布的航空法律法规的有机结合。承运人承担着安全、正点和合理运输的义务。由此可见,航空公司承担的有条件的义务为正点运输义务以及合理运输义务,而安全义务则为无条件义务。

2.合同中的权力义务分析

概念是法律思维以及法律推理的基石。霍菲尔德将基本法律概念即广义的权利分为八个:权利、特权、无权利、义务、权力、豁免、无能力、责任。其中,特权、权利、无权利、义务为首要关系,即“一级权利”;权力、豁免、无能力、责任为次要关系,即“二级权利”。霍菲尔德的基本法律概念具有统一性,即每一种法律关系都可借助其他概念进行解释。摩尔斯认为,霍菲尔德的理论体系以“权利![]() 义务”为基础,并将其中的“义务”作为核心概念[5]。一切法律关系皆可化约为权利与义务,请求权是权利在狭义上和本义上的同义词。斯特雷顿法官在Mellinger v.City of Houston(1887 68 Tex.45,3 S.W.,249,253)案中指出:“权利被恰当地定义为有依据之请求,而后者恰恰意味着法律所承认或保障的请求。”本文采此观点,认为“权利”与“请求权”同义。

义务”为基础,并将其中的“义务”作为核心概念[5]。一切法律关系皆可化约为权利与义务,请求权是权利在狭义上和本义上的同义词。斯特雷顿法官在Mellinger v.City of Houston(1887 68 Tex.45,3 S.W.,249,253)案中指出:“权利被恰当地定义为有依据之请求,而后者恰恰意味着法律所承认或保障的请求。”本文采此观点,认为“权利”与“请求权”同义。

通过承诺,法律关系发生变化,权力产生。航空运输合同的有效,意味着乘客有权力令航空公司承担义务,并令自己有要求航空公司履行合同所规定义务的请求权。同样地,航空公司的权力即通过承诺使自己承担有条件的义务的权力。航空公司接受乘客支付的票款的行为,也令自己承担相关义务。在合同中,原本并无“请求权”与“义务”关系,然而通过合同之缔结,创设出双方对于原有法律关系变动之结果。由此可以推导出,A对B的请求权之内容,则为B对A应履行的义务之内容。A之请求权与B之义务为相依存在之相关关系,即A之请求权连带令B承担义务,且反之亦然。此外,A之请求权为积极请求权,是以B必须以作为的方式履行相关积极义务[6]31。请求权与义务之间的相对关系是必然的[7]。

权力与权利是一种嵌套关系,权力中有权利,权利上有权力。在这一结构中,权力以权利为客体,权利以自然物为客体,因此权力即“二级权利”[8]。根据霍菲尔德的基本法律概念的统一理论,“二级权利(关系)”可以包裹“一级权利(关系)”,并且经过某些状态的改变可以回复到“一级权利”。“一级权利”是指基于事实行为所形成的权利。例如,通过要约(要约被认为是一个法律行为,这是一个事实构成),A享有一项权力(这是一个法律后果),为B创设了一项承诺的权力(可选择性的,毕竟B可以不作任何回应)。此时B处于有责地位(即所谓改变了B在法律上的地位),一级关系形成。“二级权利”则是指根据法律行为促成的权利。例如,B作出承诺(一个法律行为),从而在AB之间形成了一条规范关系(即债权人应该向债务人履行义务,该规范法条是直接针对行为的,只要符合条件的事实构成形成,该法律关系必定生成),该规范法条被启用。该规范是通过二级关系的权力促成的(因此权力也被称为“促成权”)。二级关系是针对规范法条的,一级关系是针对行为的。根据债权人应该向债务人履行义务的法条,A将享有请求权,B将享有义务,反之亦然。法律义务存在于法律规范之中[9]。权力作为一种“二级权利”,其产生必然伴随着权利(请求权),权利(请求权)是一种更为宽泛的概念,实则意味着权力与之共存。因此,可以认为权力是权利(请求权)所产生的必然结果[10]。

经上述分析可知,航空公司的权力中包含乘客的请求权,而请求权对应的则是义务,是义务的反向表达。由此可见,航空公司的权力中包含着义务。

3.由潜在代理关系引发的权力义务转移

航空公司作为单位,由于身份地位的特殊性不能亲自履行合同规定的义务。机长作为航空公司的雇员,拥有航空公司赋予的职责范围内的权力;同时,作为航空公司的代表,机长理应承担相应的义务。机长作为航空公司的受雇者,在飞行中担任承运公司代理人的角色[11]。作为飞行中的代理人,航空公司在航空运输合同中的部分权力与部分义务转由机长承担。

根据合同的相对性以及代理关系的基本规则,笔者认为此种潜在的代理应属一般授权,即授予机长享有航空运输合同中相关的与飞行中飞机操作的决策权,以及维护客舱秩序、保护乘客安全的治安权。其中最重要的代理权限应是维护客舱秩序、保护旅客安全方面的治安权力,而此项权力中包含了为保护旅客生命安全而承担的义务。机长作为航空器这个封闭空间的最高执行人,负责旅客人身安全是其首要义务。基于同样的原因,机长的权力行使范围应有一定限制,其不能滥用权力。对权力行使的限制也包含着对义务履行的限制,机长不能随意不履行义务或者逃避义务。

(二) 公共自治属性中的义务

行政权力最主要体现为公共自治。公共自治是权力的第二项基础性理由,指由公众按照自己的意志治理自己的事务。由于公众的多数性以及事务的复杂性,公众往往选择特定的人员来代替自己处理事务。起初,人们选择部族里德高望重的人来担任这一角色,后来逐渐发展成为行政官员。官员的权力实质上是一种代理,即行政权力的本质是一种公共代理。

而公共代理可被认为是一种基于人类发展所形成的特殊的社会关系的最基础最原始的“合同”,即所谓的“社会契约”。行政权力的实质是一种基于公意的代理关系,而拥有一部分行政权力性质的机长权力,实质上是执行飞机这个“王国”的乘客关于保护自身安全的公意的代理。

代理属于一种合同,而原始的社会契约亦为一种合同,合同中存在的请求权最终可以通过化约的方式还原为义务。请求权具有强制性的特征,能通过一己之力或公权力之行使拘束相对人而产生相对人的义务。但此等寻求强制的权利未必仅能由真正的请求权人发动,亦可藉由外观上其他权利拥有者、公权力机关或其他义务承担人代位行使而获彰显[6]29。

基于社会契约所形成的公共请求权的内容应是行政权力的享有者行政官员所履行的义务。作为有行政权力性质的机长权力所对应的义务,则为机上乘客“公共请求权”的内容,其中最大的请求应为保护生命、财产安全的要求。而机长的义务则为其对应的内容,即机长有义务保障机上乘客的人身、财产安全。

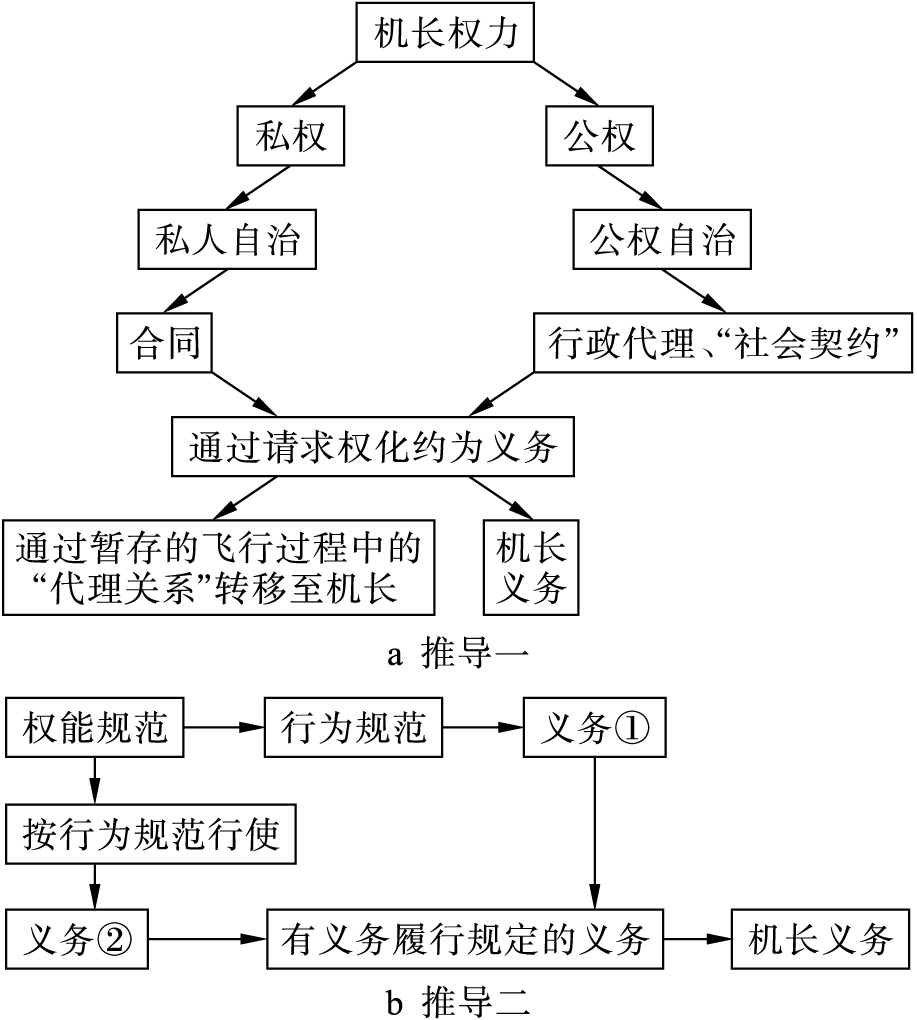

(三) 罗斯义务化约

罗斯义务化约源于罗斯化约定理,该定理是以丹麦法哲学家阿尔夫·罗斯命名的化约基本规则。罗斯化约定理指出,所有规范性概念都能被化约为义务概念,通过关系化、潜能化等逻辑运算可以得出权力蕴含着潜在的义务[3]。机长权力可通过关系化、潜能化的逻辑运算化约为义务。

1.关系化

关系化是指将主观权利(请求权)的概念化约为义务的概念,权利与义务之间是同义的对应关系。举例言之,A针对B拥有关于G的权利,当且仅当B针对A负有关于G的义务。其中前半句中A与B是一种权利关系,后半句中B与A是一种义务关系。此为对应关系性,而此两项关系的逆向特征为基础的同义性。由此可见,权利可通过关系化过渡到义务,从而化约为义务概念,当然此处的化约并不等于逻辑等值。

接下来看权力,权力的本质是一种代理,其中必然包含着某种请求权,否则不能称之为权力。如在行政权力中必然包含着行政相对人的某种请求权。请求权是一种救济权。民航法律关系中的请求权主体应为机上人员,不包括制造威胁的危险分子,即那些脆弱法益的主体而不包括与机长权力抗衡的威胁航空安全的危险分子。所以,此处两项关系是指乘客与机长(航空公司代理人)的权利关系、机长与乘客的义务关系。

2.潜能化

潜能化简而言之是指将权能化约为命令形态的义务,而这一化约可通过权能规范与行为规范得以实现。权力又被称为权能,本文中权能亦指权力,而权能规范也指权力规范。行为规范为初级规范,权能规范为次级规范。权能规范在逻辑上可以化约为行为规范,即次级规范蕴含初级规范。因为权能规范使得主体负有义务,根据行为规范而行为,而后者又是根据该权能规范所规定的程序被创制出来的。行为规范包含了义务,权能规范所规定的程序得到合秩序性的实施,那么两种义务就被结合在一起,被化约了的权能之基本结构就成为一种包含双重义务的规范。

权力包含着义务,另外一个原因是有义务规范的存在。机长权力虽其表面形式来源来自条约法的赋予,但有着深厚的民法学渊源,源于潜在的代理合同。机长按照条约和国内法的规定、航空公司的章程行为,一方面是机长的权力,另一方面是机长的义务。机长的权能规范是指规定机长权力的规范,具体包括国际公约以及国内法的有关规定;而其行为规范是指规定机长义务的规范,具体到我国国内法则是指《中华人民共和国民用航空法》第44条的规定。

(1) 机长权力的权能(力)规范

机长的权能规范指规定机长权力的规范,具体包括《东京公约》以及我国民用航空安全法律法规。《东京公约》第10条界定了机长的治安权。根据我国民用航空安全法律法规,机长拥有以下权力:第一,在航空器起飞前,发现有关方面没有采取规定的安全措施,拒绝起飞;第二,在航空器飞行中,对扰乱航空器内秩序、干扰机组人员正常工作而不听劝阻的人,采取必要的管束措施;第三,在航空器飞行中,对劫持、破坏航空器或者其他危及安全的行为,采取必要的措施;第四,在航空器飞行中遇到特殊情况时,对航空器的处置作最后决定。

(2) 机长权力的行为规范

《中华人民共和国民用航空法》第44条规定,民用航空器的操作由机长负责,机长应当严格履行职责,保护民用航空器及其所载人员和财产的安全[12]。该条即为机长的行为规范,其包含了这样一种义务,即:①机长有保护民用航空器及其所载人员的安全的义务,而机长合秩序的权力行使导致了这样一项义务。②权能规范使得机长负有义务根据行为规范而行为。

由此可以得出被化约了的机长权能规范之基本结构,即由①②构成的双重义务规范。其中,②为作为义务,①则为机长具体的作为义务。机长有义务根据权能规范按照行为规范而行为,而行为规范中包含着义务。简言之,机长行使权力与机长履行义务是一种交叉、融合状态。一项权力的规范性意义在于,基于该权力而成为可能的义务之集合。权力因此可以被描述为潜在的义务,权力的概念可以被化约为义务的概念。根据上述分析,机长的权力包含着潜在的义务,而这种义务是一种作为义务。上述分析过程如图1所示。

图1 机长权力到义务的化约

三、机长权力规制存在的问题

1.私人自治方面:委托代理问题

机长权力的实质在于代理,代理源于委托代理关系,最高决策权中委托代理关系尤为明显。委托代理关系是这样一种明显或者隐含的契约关系:在这种契约下,一个人或更多的行为主体指定、雇佣另一些行为主体(即代理人)为其提供服务,并授予其某些决策权[13]135。作为一种私人代理,不可避免地会出现委托代理问题,即代理人偏离委托人利益的问题。通常情况下,不可能确保代理人总是从委托人的角度作出最令人满意的决定和行为选择。造成这一问题的原因在于信息分

布的不对称性、环境的不确定性以及合同的不完整(完全)性。机长权力作为代理关系的一种,代理人的有限理性决定了机长在行使权力时可能偏离旅客利益,不作为或者滥用权力。委托代理问题是机长最高决策权面临的首要问题。

2.公共自治方面:治安管理权规制不足

对于机组人员的犯罪问题,《中华人民共和国刑法》第131条规定了重大飞行事故罪。相关规章中规定了关于机长在飞行过程中操作飞机的最高决策权的实施细则。由于规章的权限范围有限,不能规定机长治安管理权的权力和义务,如看管权中对人身自由的具体限制等;或者只规定了笼统的权力,并未规定滥用权力或者不作为的法律责任。例如:《一般运行和飞行规则》第91条规定的民用航空器机长的职责和权限,大部分是关于飞机运行操作过程中的最高决策权;《公共航空旅客运输飞行安全保卫规则》第10条中也是如此,只是笼统地规定机长在发现危险行为时可以要求机组成员启动相关程序,并未规定相关的法律责任。所以,对于重大飞行事故罪中的“航空人员违反规章制度”,在机长出现该情况时,大部分是指其违反了关于飞机运行操作的规章制度,是对关于飞机运行操作的最高决策权以及义务的规制,很少体现对机长治安管理权中义务的规制。治安管理权关乎旅客生命安全重大法益,滥用或者不作为都可能造成严重后果,造成机长权力这一资源配置不当甚至浪费,危害旅客权益。

3.义务方面:未规定机长的救助义务

机长的权力中包含着义务,无论是最高决策权还是治安管理权。二者有着相同的使命,即保护机上人员生命财产安全。而救助义务与保护机上人员生命安全的义务则是种与属的关系,救助义务是机长保护机上人员生命安全义务的延伸。我国关于机长的法律法规中大都是关于机长权力的规定,过于强调权力的选择属性,过于保护权力的拥有者;其并没有明文规定机长的救助义务,也未规定不履行救助义务时所应承担的法律责任。其中仅有一条概括性规定,即《中华人民共和国民用航空法》第44条泛泛地规定了机长应当严格履行职责,保护民用航空器及其所载人员和财产的安全。《民用航空安全保卫条例》第22条规定了机长的领导地位,第23条规定了机长的权力;《公共航空旅客运输飞行中安全保卫工作规则》第10条规定了机长在行使安全保卫职责时的权力。以上明文规定了机长的职责和权力,职责中包含了一定义务的抽象可能性,但其并不能完全等于义务。明确规定机长的救助义务以及不履行救助义务后所承担的法律责任,有助于防止法律漏洞,更好地保护机上人员安全。

四、机长权力的规制完善

1.私人自治的代理(最高决策权):以契约为法锁

关于私人自治方面的委托代理问题,可以通过私人实施的手段加以解决,即通过一系列契约的签订达到最佳状态。对于委托代理问题,法经济学给出这样一种解决方式——激励相容。所谓激励相容,是指在代理人追求自身效用最大化的同时,实现委托人的效用最大化[13]137。机长最高决策权的本质在于代理,人的行为总是受到一定激励的影响,建立适当的激励机制,可以引导机长合理、勤勉地行使权力。而激励相容可以通过契约手段加以实现,如可通过机长持有航空公司股份的方式,将机长利益与公司利益、旅客权益紧密联结起来,使各方实现最佳收益。再如,可引入剩余控制权与剩余索取权制度,激励机长最大限度地为委托人的利益而工作。最高决策权作为一种私权受激励的影响,在私人自治方面引入激励机制可达到良好效果。私人自治存在的问题源于航空运输合同和潜在的代理合同,最终回归到以契约方式解决,以契约激励约束机长的私权,不失为一种良策。

2.公共自治的代理(治安管理权):预防和监督

机长的治安管理权作为一种公共自治的手段,理应通过对准行政权力的规制路径加以限制。首先,规定机长行使治安管理权的程序,提高权力行使透明度,强化对机长治安管理权的事前监督。根据《立法法》的内容,明确民航法规与民航规章的立法权限,对于法律保留的对人身自由的限制应由法律规定,规范机长治安管理权的程序规定,实现事前预防与监督。其次,应在立法中明确机长滥用治安管理权或不作为的法律后果,形成事后监督和规制。例如,可采列举式列出机长滥用治安管理权的行为及其相应的法律责任。规制具体表现为对于违规以及违法行为规定相应的法律后果以及承担责任的方式。机长滥用治安管理权或者不作为达到一定程度,极有可能严重危及飞行安全甚至公共安全。所以,刑法的适时介入有其必要。一般而言,在刑法上针对严重危害公共安全的行为可以采取如下措施:一是提高法定刑,震慑犯罪。二是刑法提前介入,如可以在公共安全犯罪中设置过失危险犯,发挥刑法作用,防患于未然。在出现一种危险结果的情况下,机长的行为完全可以构成过失危险犯。所以,重大飞行事故罪应再设立一档过失危险犯的刑罚,即处拘役。也可参照国外立法,设置罚金刑或资格刑。

3.权力中的义务:明确机长救助义务

机长权力中包含着潜在的作为义务,明确规定机长的救助义务有其坚实的法理基础。无论是私权还是准公权,都包含着义务的内容。航空史来源于航海史,关于机长救助义务的立法可以借鉴韩国对船长救助义务的规定。对于不作为的刑罚设置,可以参照韩国《特定犯罪加重处罚法》规定的弃机先逃罪,以应对我国立法中未明确规定机长救助义务的情况下重大飞行事故罪对机长逃跑与否的处罚不加区别,避免罪刑不相适应的情形;或者在仅规定机长救援义务的前提下,以不作为的相应犯罪作出处罚,实现罚当其罪,体现刑罚本质。

五、结 语

综上所述,机长作为飞机上权力最大的人,是飞行器的“第一驾驶人”,其所负的职责与权力成正比。所以,机长的行为应该受到更多合理的规制。首先,借助刑事制裁是一种“最后手段”,在此之前应当试行更为合适的“技术性制裁”[14]。技术性制裁是指针对技术的发展,应以技术措施作为回应,根据其变化作出具体的调整,规制机长关于飞机运行的最高决策权。其次,机长权力作为风险社会应对技术发展的产物以及经济全球化带来的对新安全观的挑战,应以预防为视角,强化对机长滥用权力、不作为以及对犯罪的预防及控制。最后,刑法作为最后一道防线,其介入应在合理的时间点,只有在刑罚以外的民事、行政制裁手段不足以制止该行为时才介入,体现刑法的谦抑性,节约刑事制裁成本,形成技术在前、犯罪预防控制在中、刑法规制在后的三层规制手段。以预防为主、刑罚为辅,层层把关,严丝合缝,合理规范机长行为,保护人民的生命财产安全。

[1] 霍菲尔德.基本法律概念 [M].北京:中国法制出版社,2009.

[2] 赵维田.论三个反劫机公约 [M].北京:群众出版社,1985:122.

[3] 罗伯特·阿列克西.阿尔夫·罗斯的权能概念 [J].冯威,译.比较法学,2013(5):145-160.

[4] 尼尔·麦考密克.大师学述:哈特 [M].刘叶深,译.北京:法律出版社,2009:140.

[5] Morse H N.The Hohfeldian place of right in constitutional cases [J].Capital University Law Review,1976(6):8-32.

[6] 陈彦宏.分析法学的权力概念分析 [D].长春:吉林大学,2011.

[7] 高山林.对霍菲尔德权利分析体系的再思考 [J].南海法学,2018(5):23-40.

[8] 刘杨.基本法律概念的构建与诠释——以权利与权力的关系为重心 [J].中国社会科学,2018(9):112-135.

[9] 于柏华.法律权利的双层规范结构——对霍菲尔德法律关系学说适用范围的反思 [J].昆明理工大学学报(社会科学版),2019(2):1-8.

[10] Andrews M.Hohfeld’s Cube [J].Akron Law Review,1983(3):471-485.

[11] 张君周.论客舱执法中的权力配置与冲突应对 [J].甘肃政法学院学报,2010(2):99-104.

[12] 中华人民共和国民用航空法 [M].北京:中国法制出版社,2017.

[13] 胡乐明,刘刚.新制度经济学原理 [M].北京:中国人民大学出版社,2014:135,137.

[14] 卡斯通·斯特法尼.法国刑法总论精义 [M].罗结珍,译.北京:中国政法大学出版社,1998:34.