当下,全球政治、经济和科学技术正处于巨大变革时期,不确定性对企业创新活动的影响受到越来越多的关注,特别是我国正处于产业结构升级过程中的高质量发展时期,环境不确定性究竟是促进企业创新的“机会窗口”,还是抑制企业创新的“风险规避”,学术界尚未有定论[1-3]。在所有的环境不确定性中,政策环境的不确定性对企业创新的影响具有重要的现实意义和参考价值,尤其是2016年后,中美贸易政策不确定性大大提高,对我国经济社会产生了不容忽视的影响。本文旨在分析中美贸易政策不确定性对中国企业技术创新的影响。

一、文献综述

国内外学术界关于政策不确定性与企业创新的研究,主要是从整体经济政策不确定性角度进行的。Bhattacharya等认为,政策环境的不确定将直接影响企业乃至国家的创新进程,进而对企业创新行为施加显著的直接影响[4-5]。国内方面:崔维军等特别关注了加入WTO和2008年世界金融危机对中国企业创新的影响[6-9];佟家栋等则研究了贸易政策不确定性如何影响企业创新[10]。相比之下,以中美贸易政策不确定性为准自然实验来研究对企业技术创新行为影响的文献,到目前为止还未发现。本文以2016年为时间节点,分析中美贸易政策不确定性对我国企业技术创新行为产生的影响。

与本文联系较为紧密的部分文献考察贸易政策不确定性变动的影响效应。这种影响的研究对象首先就是对贸易的影响,特别是贸易价格、贸易量等,也有少量研究探讨不确定性对产品质量与创新、产品利润与附加值等的影响。Feng等针对贸易不确定性对贸易广度与强度的影响进行研究[11-12];汪亚楠研究了贸易不确定性对企业贸易价格与利润的影响[13];毛其淋等对企业储蓄与采购进行了深入细致的研究[14]。在中美贸易方面,王树森等认为,中美贸易摩擦对中国和美国企业成本、国际贸易都产生了一定程度的影响[15]。

部分文献研究了不确定背景下企业技术创新决策,此类文献的主流研究结论认为不确定性对企业技术创新行为产生了“延迟效应”,即抑制了企业技术创新。Goel等利用1981—1992年9个OECD国家的数据论证发现,不确定性对研发投资的影响随着不可逆程度的提高而增大[16];郭华等发现,在政策不确定性约束下,银行会紧缩信贷从而影响企业研发投入[17]。但也有部分学者持不同观点,如郭平认为,政策不确定性的上升对企业技术创新行为具有促进作用[18]。

综上文献,可以发现贸易政策不确定性的变化对宏观经济增长、中观产业发展以及微观企业绩效等均产生影响,但在不确定性对企业创新具有促进还是阻碍作用上存在分歧。因此本文利用DID模型对2016年前后的贸易形势变化进行了研究。

二、理论分析

2016年之前,中国出口企业面临着比较平稳的贸易政策不确定性,虽然在2008年金融危机之后有所上升,但也很快趋于平稳状态。2016年后,美国对中国展开了一系列贸易层面的打压,中国随即采取反制措施,中美贸易摩擦成为当年国际社会高关注度事件之一。2016年后,中国经济正处于从数量增长升级为质量增长的高质量发展时期,其基础就是科技创新,特别是企业技术创新绩效的持续提升是经济高质量发展的重中之重。但我国企业相应对策并未足够完善,因此美国政府近几年“特立独行”的贸易政策已经为研究贸易政策不确定性的影响构成了一个准自然实验。

由于2016年后美国政府的贸易主张让人难以捉摸,致使市场并不能对未来的贸易政策形势产生有效且稳定的预期;即便是可以预期,企业也会因受到各种客观约束无法及时作出调整。因此,在计量上建立贸易政策不确定性与企业技术创新行为之间的因果联系比较困难。除此之外,贸易政策不确定性的上升可能会通过多种途径影响企业技术创新行为。从直接影响效应来看,贸易政策不确定性上升可能导致企业现金流紧张、投资机会消失、利润分配缩减等不利于企业发展的情况发生。虽然企业技术创新投入,特别是研发投资与企业的其他投资活动具有不同的特性,但企业的收入与利润等毕竟是企业发展的基础与根本,长期的减少或预期必然会影响到企业的技术创新投入与产出。从间接影响效应来看,贸易政策不确定性的提升会阻碍企业持续的新产品研发投入、削弱企业的盈利能力并加剧企业的融资约束,进而影响到企业技术创新绩效。

三、模型构建

1. 指标选择与数据来源

(1) 指标选择

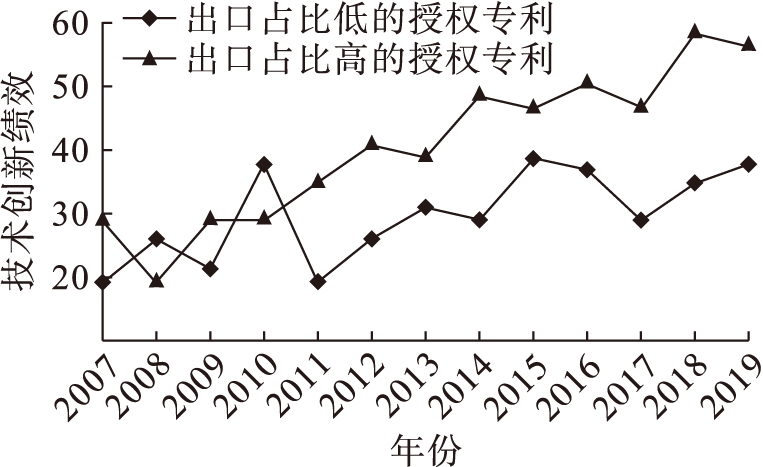

贸易政策不确定性(TPU)指数即用企业当年的出口占比乘以当年的TPU指数,而具体的TPU指数借鉴Baker等测算的结果(1) 来自于美国西北大学Kellogg管理学院的Scott R.Baker、斯坦福大学的Nick Bloom以及芝加哥大学的Steven J.Davis等共同测算了按月度计算的世界各国的EPU(经济政策不确定)指数和TPU(贸易政策不确定性)指数,并发布于http://www.policyuncertainty.com/about.html。本文所用的TPU指数是对该月度TPU指数进行加总平均所得到的。 。图1描绘了2000—2020年中国贸易政策不确定性指数走势,可见中国的TPU指数在2016年以后经历了极其显著的上升。

图1 2000—2020年贸易政策不确定性变化情况

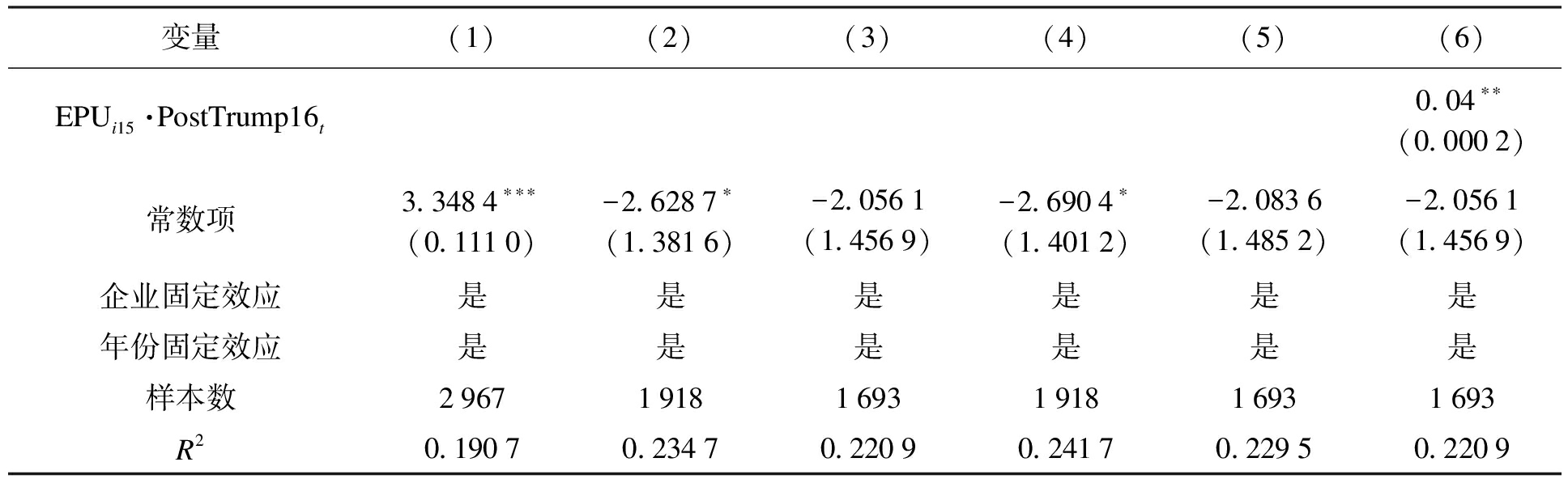

企业技术创新作为本文的第二个核心变量,用企业当年授权专利数量的对数来衡量。图2绘制了制造业上市公司中出口占比高与出口占比低(2) 占比高低以10%为界限,当然以20%等为界限也可以。经过反复检验,发现只要这个界限低于50%,分组的趋势变化就没有实质性改变。 的企业技术创新绩效的平均变化趋势。从图2可以看到,出口占比较高企业的技术创新绩效在2011年以后一直高于出口占比低的企业,而且这种差距在2016年以后表现出显著性放大的趋势。

图2 2007—2019年技术创新绩效变化趋势

(2) 数据来源

本文的研究主要使用了3套数据来满足有关企业和贸易政策不确定性两方面的信息要求。企业信息方面,主要采用了CSMAR国泰安数据库。该数据库涵盖了除企业出口信息外的主要信息,包含了上千指标。本文利用该数据库中有关企业研发投入、三项专利统计以及其他一系列财务信息等。由于该数据库有关企业层面技术创新的研发投入、三项专利等数据始于2007年,所以只截取了2007—2019年的相关数据。而关于企业层次的出口信息则来自RESSET中国海关进出口全口岸数据库,主要利用了上市公司出口额和出口目的地国的信息。在贸易政策不确定性方面,以Baker等测算的按月度计算的世界各国EPU指数和TPU指数为基础,进而通过出口比例加权计算企业层次的贸易不确定性。

2. 测度模型

中美贸易政策变化后,2016年以前出口占比较高的企业会经历更大幅度的贸易政策不确定性增加。企业出口占比的高低早在2016年之前就已经形成,而且出口占比的高低通常是由其自身特点和能力所决定的,虽然在时间上具有一定的变动性,但这种变动性只可能具有长期趋势,通常情况下短期内不会有显著的或者系统性的改变,具有较强的外生性。因此,本文以2016年为时间节点将样本分为处理组和对照组,基准DID模型设定为

Innovationijt=αi+βTradePUi15·PostTrump16t+

δXijt+γt+εijt

(1)

式中:i、j、t分别代表企业、行业和年份。Innovationijt为企业i在t期的技术创新;TradePUi15为每个企业在2015年的TPU指数;PostTrump16t为时间虚拟变量,其中2016年及其之后的年份取值为1,2016年之前的年份取值为0;交叉项TradePUi15·PostTrump16t的估计系数β衡量了出口占比较高的出口型企业与出口占比较低的内销型企业的研发投入在2016年前后的平均差异,刻画了贸易政策不确定性上升与企业技术创新行为之间的因果效应。具体而言,若![]() 表明出口型企业的研发投入相较于出口占比较低企业降低了,即贸易政策不确定性上升降低了企业技术创新绩效;反之则意味着贸易政策不确定性的上升提高了出口型企业的技术创新绩效。αi和γt分别为企业固定效应和时间固定效应;Xijt为模型控制变量,包括企业规模、资产回报率、企业经营状况、企业年龄、企业投资机会、企业所有制、企业融资约束、固定资产比率以及现金资产比率;εijt为随机误差。

表明出口型企业的研发投入相较于出口占比较低企业降低了,即贸易政策不确定性上升降低了企业技术创新绩效;反之则意味着贸易政策不确定性的上升提高了出口型企业的技术创新绩效。αi和γt分别为企业固定效应和时间固定效应;Xijt为模型控制变量,包括企业规模、资产回报率、企业经营状况、企业年龄、企业投资机会、企业所有制、企业融资约束、固定资产比率以及现金资产比率;εijt为随机误差。

四、实证研究

1. 基本估计

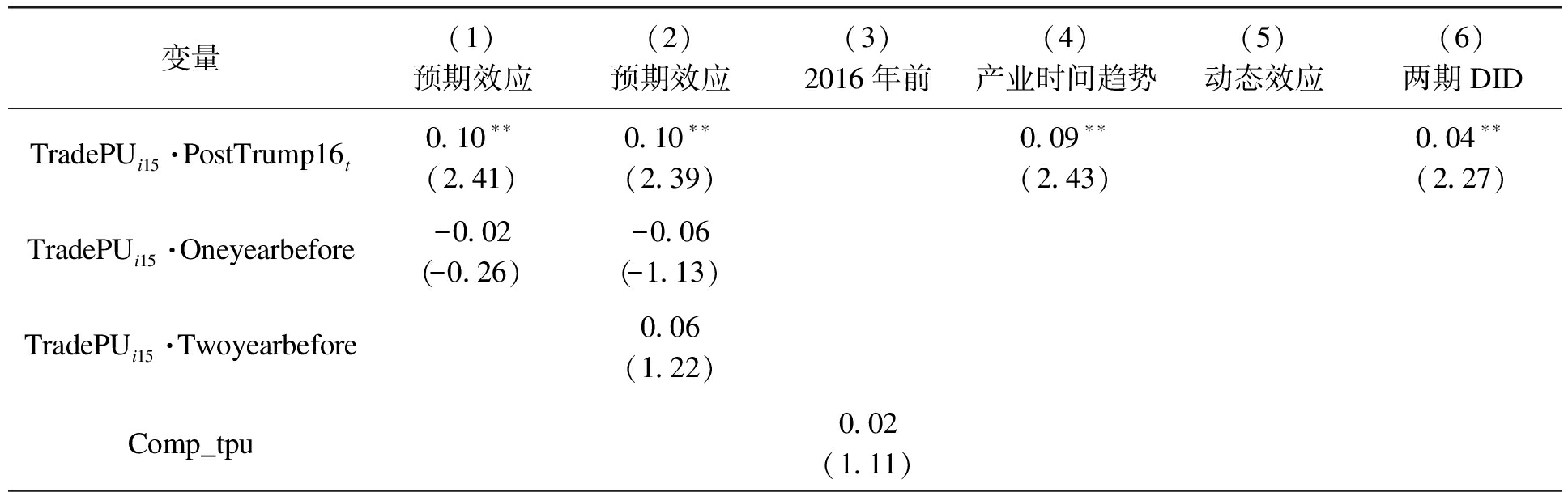

表1为式(1)的估计结果。其中,第(1)列为控制了固定效应的基础估计结果,交叉项TradePUi15·PostTrump16t的估计系数显著为正,表明出口型企业(对应于贸易不确定性上升幅度较大的企业,即处理组)相比于内销型企业(对应于贸易政策不确定性上升幅度较小的企业,即控制组)在2016年后有更大幅度技术创新绩效的提升,即贸易政策不确定性的上升提高了企业创新绩效。第(2)列为添加企业层面的控制变量后的估计结果,交叉项TradePUi15·PostTrump16t系数显著为正,再次表明贸易政策不确定性上升促进了企业技术创新。由于政府补贴和国有企业改革也会影响估计结果,则第(3)~(5)列分别为控制政府补贴、企业改革以及同时控制两者的估计结果。可以看出,交叉项TradePUi15·PostTrump16t的估计系数均显著为正,进一步证明了上文所得结论。在表1第(1)~(5)列的交叉项中,均是采用贸易政策不确定性指数,即TPU指数,为了稳健起见,在表1第(6)列采用EPU指数来衡量贸易不确定性。EPUi15为每个企业2015年的EPU指数,贸易政策不确定性表示为EPUi15·PostTrump16t。可以看到,核心解释变量的估计系数显著为正,再次表明政策不确定上升显著促进了企业技术创新,这一结论不会随着核心解释变量衡量方法的不同而改变。

表1 基准回归结果

变量(1)(2)(3)(4)(5)(6)TradePUi15·PostTrump16t0.09∗∗(0.0004)0.12∗∗∗(0.0004)0.10∗∗(0.0005)0.11∗∗∗(0.0004)0.09∗∗(0.0004)控制变量是是是是是是政府补贴0.0296∗(0.0178)0.0281(0.0179)0.0296∗(0.0178)企业改革0.7605(0.4805)0.8101(0.5135)

表1(续)

变量(1)(2)(3)(4)(5)(6)EPUi15·PostTrump16t0.04∗∗(0.0002)常数项3.3484∗∗∗(0.1110)-2.6287∗(1.3816)-2.0561(1.4569)-2.6904∗(1.4012)-2.0836(1.4852)-2.0561(1.4569)企业固定效应是是是是是是年份固定效应是是是是是是样本数296719181693191816931693R20.19070.23470.22090.24170.22950.2209

注:括号内数值为纠正了异方差后的统计量;***、**和*分别表示1%、5%和10%的显著水平,下同。

2. 其他检验

考虑到DID模型的基本假设,本文对基准模型进行其他相关检验,结果汇总如表2所示。在基准模型基础上引入时间虚拟变量,将2016年前一年和前两年的时间虚拟变量分别设置为Oneyearbefore和Twoyearbefore,该时间虚拟变量与TradePUi15形成的新的交叉项的估计系数可以判断出企业是否存在预期效应。由表2第(1)、(2)列可以看出,两组交叉项的估计系数均未通过显著性检验,可以判定企业在2016年之前并没有形成进一步调整技术创新的预期,即2016年中美贸易政策不确定性变动具有很强的外生性。为了进一步确保DID估计结果的可靠性,使用2016年之前的样本(即2007—2015年)进行安慰剂检验,其结果表示为Comp_tpu。由第(3)列Comp_tpu的估计系数可以看出,基准DID的估计结果是可靠的。DID的一个前提假设是如果没有政策冲击,处理组与控制组的技术创新活动应当沿着相同的趋势变动。表2第(4)列为控制产业时间趋势后的估计结果,交叉项估计系数为正,且在5%的水平上显著,即前文所得结论成立。

为估计和比较年度差异,将基准DID模型中政策冲击时间虚拟变量PostTrump16t进行替换(即Yearτ,τ=2013,2014,…,2019),得到扩展后的DID模型为

δXijt+γt+εijt

(2)

式中,Yearτ为各年度时间虚拟变量,如果是第τ年,则该变量取值为1,否则取值为0。需要说明的是,这里将2012年作为缺省比较组。对式(2)进行估计的好处在于:一方面,可以用于检验控制组与处理组企业技术创新绩效变化在政策冲击之前是否满足线性同趋势假设;另一方面,可用于考察贸易政策不确定性对企业技术创新行为的动态影响,特别是前者为DID估计的重要识别假设。表2第(5)列为式(2)的估计结果,2016年前交叉项系数为正但不显著,即在政策冲击发生之前满足同趋势性假设。

基准DID模型为多期DID,但多期DID易存在序列相关性问题。为解决这一问题,构建两期的标准型DID重新进行估计。具体地,以2016年作为时间节点,将样本划分为两个阶段:第一阶段为2007—2015年,第二阶段为2016—2019年。表2第(6)列报告了两期DID的估计结果,交叉项TradePUi15·PostTrump16t显著为正,再次表明贸易政策不确定性上升显著提升了企业技术创新绩效。

表2 其他检验结果

变量(1)预期效应(2)预期效应(3)2016年前(4)产业时间趋势(5)动态效应(6)两期DIDTradePUi15·PostTrump16t0.10∗∗(2.41)0.10∗∗(2.39)0.09∗∗(2.43)0.04∗∗(2.27)TradePUi15·Oneyearbefore-0.02(-0.26)-0.06(-1.13)TradePUi15·Twoyearbefore0.06(1.22)Comp_tpu0.02(1.11)

表2(续)

变量(1)预期效应(2)预期效应(3)2016年前(4)产业时间趋势(5)动态效应(6)两期DIDTradePUi15·dummy20130.01(0.69)TradePUi15·dummy20140.03(1.37)TradePUi15·dummy20150.00(0.18)TradePUi15·dummy20160.06∗∗∗(2.64)TradePUi15·dummy20170.05∗∗(2.05)TradePUi15·dummy20180.02∗(1.82)TradePUi15·dummy20190.01(1.29)控制变量是是是是是是常数项-2.6760∗∗(-2.32)-2.6848∗∗(-2.34)-1.6690(-1.10)-2.5765∗∗(-2.20)-2.4836∗∗(-2.16)-2.0360∗(-1.73)企业固定效应是是是是是是年份固定效应是是是是是是样本数281228121566281228121302R2 0.24500.24580.21820.24510.24800.2638

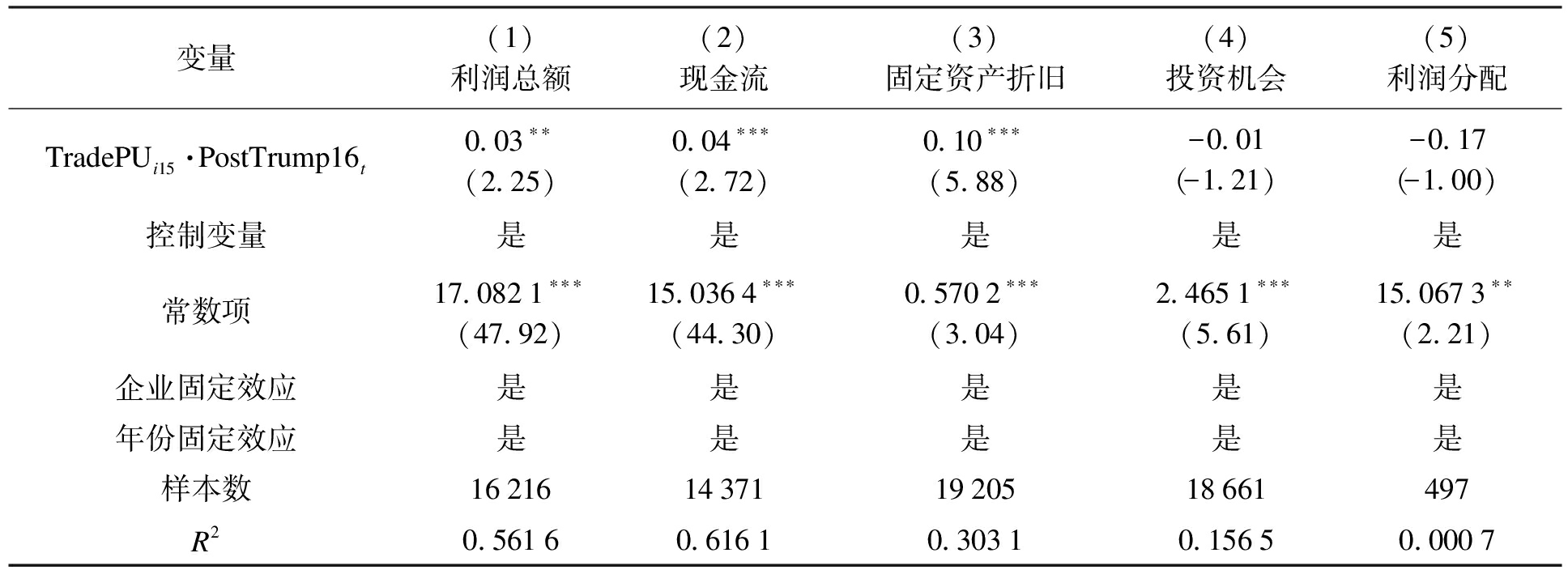

3. 影响渠道检验

(1) 直接影响效应的渠道检验

本文选取利润总额、现金流、固定资产折旧、投资机会以及利润分配为影响企业技术创新的直接因素,分析贸易政策不确定性的上升是否通过以及如何通过以上几个因素对企业技术创新产生影响(见表3)。

表3 直接影响机制检验结果

变量(1)利润总额(2)现金流(3)固定资产折旧(4)投资机会(5)利润分配TradePUi15·PostTrump16t0.03∗∗(2.25)0.04∗∗∗(2.72)0.10∗∗∗(5.88)-0.01(-1.21)-0.17(-1.00)控制变量是是是是是常数项17.0821∗∗∗(47.92)15.0364∗∗∗(44.30)0.5702∗∗∗(3.04)2.4651∗∗∗(5.61)15.0673∗∗(2.21)企业固定效应是是是是是年份固定效应是是是是是样本数16216143711920518661497R20.56160.61610.30310.15650.0007

表3中的第(1)列为控制了其他影响因素后,以企业利润总额为因变量进行的估计,结果表明交叉项TradePUi15·PostTrump16t的估计系数显著为正,即贸易政策不确定性上升时,出口型企业的利润总额要比非出口型企业更高。通常情况下,出口型企业都是竞争力较强且具有一定市场优势的企业,具有相对较强的风险转移能力和市场开拓能力,有助于使这部分企业获取更多利润。第(2)、(3)列的企业现金流、固定资产折旧为因变量时的估计系数显著为正,意味着贸易政策不确定性的提升也提高了出口型企业的现金流,加速了这部分企业的固定资产折旧。表3的第(4)、(5)列分别报告了以投资机会(托宾Q值)和利润分配为因变量的回归结果,二者的核心解释变量TradePUi15·PostTrump16t都为负,即贸易政策不确定性的提升相对降低了出口型企业的投资机会和利润分配,但在统计上并不显著。整体上看,利润总额、现金流的增加和固定资产折旧的加速都有助于企业的技术创新投入与产出,即会正向影响技术创新行为,而投资机会和利润分配的减少可能抑制企业技术创新行为,但并不显著。

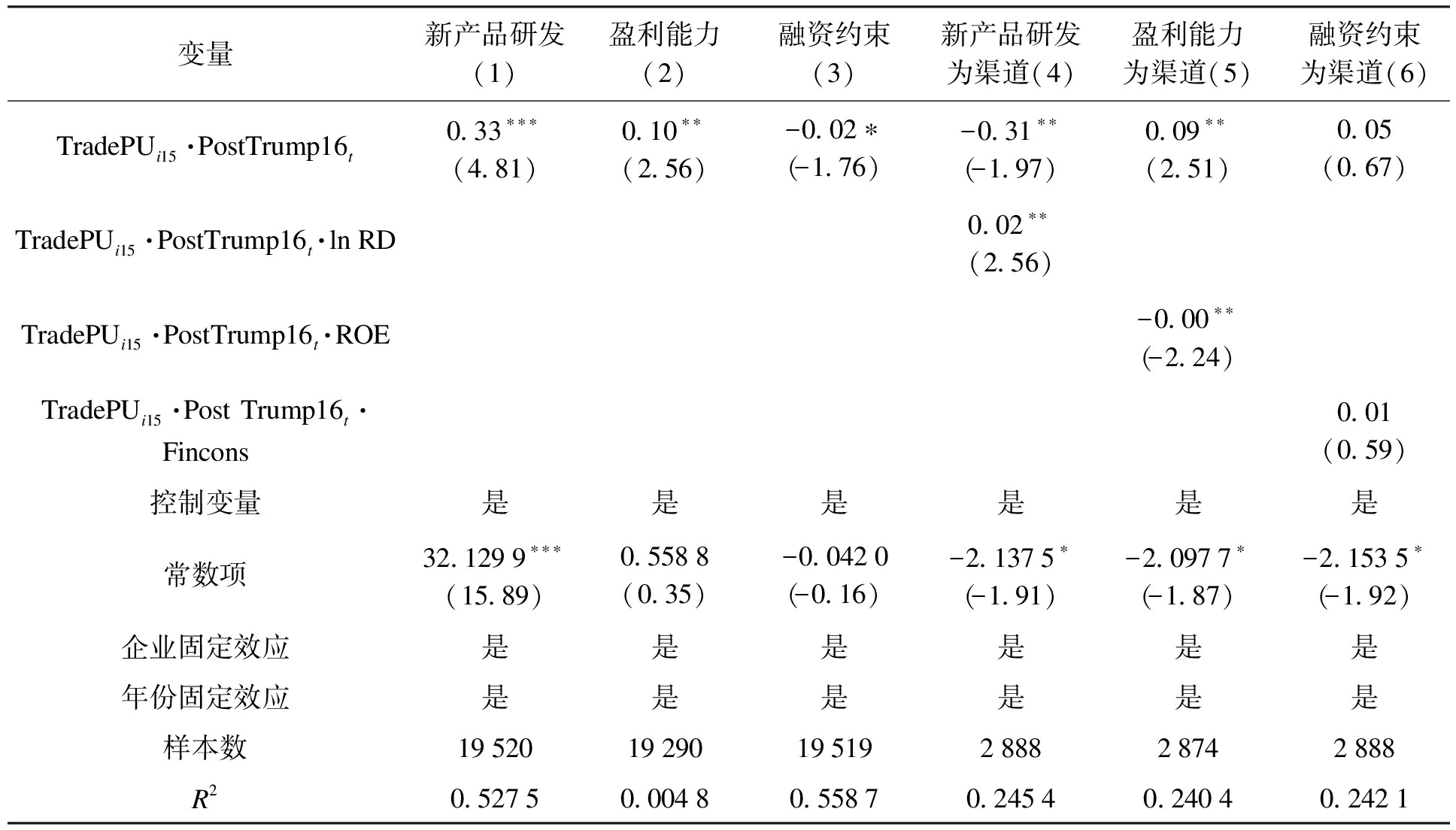

(2) 间接影响效应的渠道检验

选取新产品研发(ln RD)、企业盈利能力(ROE)和融资约束(Fincons)作为影响企业技术创新的间接因素。在式(1)的基础上加上渠道变量channelijt得到

Innovationijt=αi+β1TradePUi15·PostTrump16t+

β2TradePUi15·PostTrump16t·

channelijt+δXijt+γt+εijt

(3)

表4为间接渠道检验结果,第(1)~(3)列分别为以新产品研发(ln RD)、企业盈利能力(ROE)和融资约束(Fincons)作为因变量进行估计的结果。可以看出,第(1)、(2)列交叉项TradePUi15·PostTrump16t的估计系数显著为正,表明贸易政策不确定性的上升可以通过提高企业新产品研发能力以及出口企业盈利能力来影响企业技术创新行为。将融资约束作为因变量进行估计后得到第(3)列的估计结果,交叉项系数为负且在10%的水平上显著,与前两者相反,表明贸易政策不确定性的上升确实相对提高了出口型企业的融资约束。表4的第(4)~(6)列为以ln RD、ROE和Fincons作为渠道变量进行估计的结果,三重交叉项的估计系数能够表明该间接影响因素是否是影响企业技术创新的渠道。第(4)列的channelijt·TradePUi15·PostTrump16t估计系数在5%水平上显著,此时双重交叉项的系数为负,意味着新产品研发是贸易政策不确定性上升影响企业技术创新的渠道。第(5)列的三重交叉项估计系数为负且在5%的水平上显著,表明企业盈利能力是贸易政策不确定性影响企业技术创新的渠道。第(6)列的双重交叉项和三重交叉项系数均为正,但均不显著,因此贸易政策不确定性不能通过融资约束来影响企业技术创新。

表4 间接影响机制检验结果

变量新产品研发(1)盈利能力(2)融资约束(3)新产品研发为渠道(4)盈利能力为渠道(5)融资约束为渠道(6)TradePUi15·PostTrump16t0.33∗∗∗(4.81)0.10∗∗(2.56)-0.02∗(-1.76)-0.31∗∗(-1.97)0.09∗∗(2.51)0.05(0.67)TradePUi15·PostTrump16t·lnRD0.02∗∗(2.56)TradePUi15·PostTrump16t·ROE-0.00∗∗(-2.24)TradePUi15·Post Trump16t·Fincons0.01(0.59)控制变量是是是是是是常数项32.1299∗∗∗(15.89)0.5588(0.35)-0.0420(-0.16)-2.1375∗(-1.91)-2.0977∗(-1.87)-2.1535∗(-1.92)企业固定效应是是是是是是年份固定效应是是是是是是样本数195201929019519288828742888R20.52750.00480.55870.24540.24040.2421

五、结 论

本文运用倍差法对贸易政策不确定性与企业技术创新行为进行了分析,结果表明贸易政策不确定性上升显著提升了企业技术创新绩效。渠道检验发现:利润总额、现金流的增加和固定资产折旧的加速会正向影响技术创新行为;贸易政策不确定性的上升还可以通过提高企业新产品研发能力以及出口企业盈利能力来影响企业技术创新行为;融资约束并不是贸易政策不确定性影响企业技术创新行为的渠道。

本文从贸易政策不确定性的视角对企业技术创新的动态变化进行了解释,指出贸易政策不确定性上升对企业技术创新的影响与对企业其他行为的影响不同,非但没有抑制企业的技术创新,反而提升了企业技术创新绩效。因此,进一步推进国有企业混合所有制改革,对于中国政府提升应对贸易摩擦的能力具有重要意义。

[1]Weeds H.Strategic delay in a real options model of R&D competition [J].Review of Economic Studies,2002,69(3):729-747.

[2]Bernanke B S.Irreversibility,uncertainty,and cyclical investment [J].The Quarterly Journal of Economics,1983,98(1):85-106.

[3]Bloom N.The impact of uncertainty shocks [J].Econometrica,2009,77(3):623-685.

[4]Bhattacharya U,Hsu P H,Tian X,et al.What affects innovation more:policy or policy uncertainty? [J].Journal of Financial & Quantitative Analysis,2017,52(5):1869-1901.

[5]顾夏铭,陈勇民,潘士远.经济政策不确定性与创新——基于我国上市公司的实证分析 [J].经济研究,2018,53(2):109-123.

[6]崔维军,孙成,傅宇,等.政策不确定性与企业双元创新行为选择:“激流勇进”还是“循序渐进” [J].科学学与科学技术管理,2019,40(11):68-81.

[7]张峰,刘曦苑,武立东,等.产品创新还是服务转型:经济政策不确定性与制造业创新选择 [J].中国工业经济,2019(7):101-118.

[8]赵萌,叶莉,范红辉.经济政策不确定性与制造业企业创新——融资约束的中介效应研究 [J].华东经济管理,2020,34(1):49-57.

[9]胥朝阳,赵晓阳,徐广.风险还是机遇:经济政策不确定性对制造业突破式创新的影响 [J].科技进步与对策,2020,37(8):68-76.

[10] 佟家栋,李胜旗.贸易政策不确定性对出口企业产品创新的影响研究 [J].国际贸易问题,2015(6):25-32.

[11] Feng L,Li Z,Swenson D L.Trade policy uncertainty and exports:evidence from China’s WTO accession [J].Journal of International Economics,2017,106(5):20-36.

[12] 钱学锋,龚联梅.贸易政策不确定性、区域贸易协定与中国制造业出口 [J].中国工业经济,2017(10):81-98.

[13] 汪亚楠.贸易政策不确定性与出口企业利润变动——基于中美贸易的实证分析 [J].当代财经,2018(5):91-101.

[14] 毛其淋,许家云.贸易政策不确定性与企业储蓄行为——基于中国加入WTO的准自然实验 [J].管理世界,2018,34(5):10-27.

[15] 王树森,李钢.中美经贸关系现状及经济发展差距的基本判断——基于《中国经济学人》调查问卷的分析 [J].沈阳工业大学学报(社会科学版),2020,13(1):7-16.

[16] Goel R K,Ram R.Irreversibility of R&D investment and the adverse effect of uncertainty:evidence from the OECD countries [J].Economics Letters,2001,71(2):287-291.

[17] 郭华,王程,李后建.政策不确定性、银行授信与企业研发投入 [J].宏观经济研究,2016(2):89-105.

[18] 郭平.政策不确定性与企业研发投资:“延迟效应”还是“抢占效应”——基于世界银行中国企业调查数据的分析 [J].山西财经大学学报,2016,38(10):1-12.