我国是世界上人口最多的发展中国家,也是区域之间人口流动规模最庞大的国家。根据我国第七次人口普查结果,与2010年相比,流动人口增长69.73%。其中,人户分离人口增长88.52%,市辖区内人户分离人口增长192.66%。在关注人口跨区域流动的同时,省内人口向核心城市集聚、加快省内第一、第二大城市扩张及带动经济增长方面的作用,也越来越成为学术界关注的热点问题。

改革开放以来,辽宁国民经济保持持续增长,地区生产总值明显提高。但自2015年开始,辽宁省经济增速断崖式下降,2016年更是出现了负增长。经历了2016年的阵痛后,辽宁省在随后的发展中经济逐渐恢复增长态势。伴随经济发展动力不足,根据《辽宁统计年鉴》数据,自2014年以来辽宁省人口净流动连续为负,特别是2017年人口净流出超过7万人。在2018年我国内陆31个省份常住人口统计中,辽宁省常住人口为4 359.3万,相较2017年下降了0.22%。第七次全国人口普查公报数据显示,2020年辽宁常住人口4 259.1万人,与2010年第六次普查的4 374.6万人相比,10年共减少115.5万人,减少2.64%。可以看出,辽宁省人口流动对区域发展产生了重大影响。

基于目前辽宁省发展存在的问题,本文将关注点聚焦于辽宁省地级市经济开放、人口流动和区域经济发展上。根据2020年辽宁各市统计公报数据计算发现,2020年各地级市GDP总量前五位的城市占辽宁省经济总量约72%,而人口总量仅占约55%,经济发展的集聚程度和人口分布存在不匹配、非均衡问题。进一步计算辽宁省三次人口普查数据,发现2020年与2000年相比,沈阳、大连、营口、盘锦常住人口增加;2020年与2010年相比,仅有沈阳、大连两个城市人口增加,其他城市人口数下降。可见,辽宁省区域经济发展具有很强的不平衡性,集中表现在省会城市和副省级城市发展较快,人口也向沈阳和大连等经济较为开放的城市聚集。

一、文献综述

最早提出的人口迁移流动理论是Heberle于1938年提出“推力![]() 拉力”理论,认为人口迁移是由“推力”和“拉力”共同作用的[1]。在此基础上,Bogue总结出12种推力和6种拉力因素,比较全面地提出了人口迁移的“推

拉力”理论,认为人口迁移是由“推力”和“拉力”共同作用的[1]。在此基础上,Bogue总结出12种推力和6种拉力因素,比较全面地提出了人口迁移的“推![]() 拉”理论[2]。Lee提出影响人口流动的四个因素:迁出地因素、迁入地因素、中间障碍因素和移民个人因素,认为人们的迁移行为是在综合权衡这四种因素的情况下作出的选择[3]。Lewis指出,发展中国家的经济结构由现代工业部门和传统农业部门组成。由于现代工业部门市场化程度高,具有更高的要素生产率,所以具有更高的工资,而传统农业部门由于土地稀缺会产生大量剩余劳动力,并被现代工业化部门吸引,所以农村部门的劳动力将不断向城市转移,直到两部门的劳动边际生产率相等,农村不再存在剩余劳动力,经济从二元转为一元[4]。

拉”理论[2]。Lee提出影响人口流动的四个因素:迁出地因素、迁入地因素、中间障碍因素和移民个人因素,认为人们的迁移行为是在综合权衡这四种因素的情况下作出的选择[3]。Lewis指出,发展中国家的经济结构由现代工业部门和传统农业部门组成。由于现代工业部门市场化程度高,具有更高的要素生产率,所以具有更高的工资,而传统农业部门由于土地稀缺会产生大量剩余劳动力,并被现代工业化部门吸引,所以农村部门的劳动力将不断向城市转移,直到两部门的劳动边际生产率相等,农村不再存在剩余劳动力,经济从二元转为一元[4]。

国内学术界关于人口流动对区域经济增长影响的研究开始于20世纪80年代,主要关注以下几个方面:第一,普遍认为人口流动有利于促进区域经济增长,且这种效应具有收敛性[5-6]。第二,人口流向对经济增长的影响是双向的,经济发展快的地区更能吸引人口流入[7-8]。第三,研究人口流动影响经济增长的作用机制。

学者就经济开放对劳动力流动影响的研究成果相对较少。杨云彦等建立多区域迁移模型并引入国际直接投资,认为在开放地区的外资企业是吸引传统农业部门劳动力的主要部门[9]。蔡昉等分析了改革开放以来中国人口大规模迁移的空间分布特征,利用双对数模型考察了1995—2000年中国省际人口迁移情况,发现伴随经济增长的市场化改革程度和市场发育的不平衡性是决定人口迁移基本方向的一个重要因素[10]。朱农等通过分析1985—2000年中国省际人口流动数据,认为外向型经济对外省劳动力有非常明显的拉力作用[11]。Downes等认为,全球化和贸易自由化的双向交互作用会影响劳动力市场[12]。Nong等提出,中国在推出对外开放政策后,地区间收入和就业机会差距不断扩大,部分首先对外开放的省份吸引了其他地区剩余劳动力的流入[13]。王德文等提出,中国加入WTO后出现了“民工荒”现象,劳动力市场出现由沿海地区向内陆地区回流的新格局[14]。易苗等研究了改革开放以后人口向东部地区集聚的过程中经济开放对人口流动的影响,在实证分析中分别将贸易依存度和FDI作为经济开放程度的代表变量加入计量模型,发现两者均对劳动力流动有直接正向作用[15]。Fu等发现,国际直接投资是影响高技能劳动力流动的重要因素[16]。郭东杰等对经济开放与人口流动对城镇化发展的影响进行了分析,发现外商直接投资通过促进产业集聚和提高劳动力需求促进人口流动,并影响城镇化进程[17]。

辽宁省作为东北地区的重要对外开放窗口,其经济发展一直备受学术界关注。李吉芝等分析了辽宁省内各地区间区域经济差异的总体特征和空间特征,总结出产生区域差异的三个主要因素,即自然地理环境差异、区域战略重点转移、各地区经济结构差异[18]。关伟等分析了辽宁省县际经济差异,发现大部分区县都表现为正的空间关联,其中沈阳、大连两市所辖区县最为活跃,但其带动作用仍然有限[19]。狄乾斌等分析了辽宁省沿海地区海洋经济与社会变迁关联度,发现海洋经济介入沿海地区的社会生活领域,使社会结构重组、生活质量提升和科学技术建构[20]。马强等认为,人口老龄化对辽宁省制造业转型升级具有显著正向影响[21]。牛娟娟等以东北经济发展不平衡为视角,发现人口外流及老龄化带来的人力资源短缺已成为制约东北经济发展的瓶颈[22]。

综合来看,国内对人口流动的研究多关注人口流动与经济增长之间的作用与反作用,引入经济开放因素研究人口流动与区域经济增长的研究还不够;研究多集中于通过省际面板数据分析全国人口流向,而对特定区域内或省份内人口流动的研究较少,对辽宁省内人口流动的研究更是寥寥无几。人口流动对辽宁省各地级市区域差异具有助长还是抑制效应?如何利用经济开放政策引导人口流动,缩小城市间差异?辽宁省人口流动过程中,哪些机制发挥了作用?这些问题有待结合辽宁省实际情况加以探究。

二、辽宁省人口流动与经济发展现状

1. 经济开放与人口流动的关系

改革开放以来,中国开始实行优先发展沿海城市的政策,历史证明,最先开放的地区通过吸引大量外资实现了高速发展。根据“推![]() 拉”理论,由于经济开放水平较高的城市就业岗位丰富、收入水平高,会吸引人口流入该地区。理论上,一个地区的经济增长受到劳动力和资本的影响。如果资本要素充足而劳动力短缺,会导致资本不能与相应的劳动力匹配,因此经济开放的地区会涌入大量劳动力,与相应资本要素结合形成实际生产力。因此,理论上经济开放地区会吸引人口流入。

拉”理论,由于经济开放水平较高的城市就业岗位丰富、收入水平高,会吸引人口流入该地区。理论上,一个地区的经济增长受到劳动力和资本的影响。如果资本要素充足而劳动力短缺,会导致资本不能与相应的劳动力匹配,因此经济开放的地区会涌入大量劳动力,与相应资本要素结合形成实际生产力。因此,理论上经济开放地区会吸引人口流入。

根据国家统计局数据,对比分析2010—2020年省际人口变化和对外贸易发现,人口增加量排名前五的省份分别为广东(1.14%)、浙江(0.51%)、新疆(0.20%)、福建(0.19%)与江苏(0.13%),人口减少量排名前五的省份分别为黑龙江(-0.60%)、吉林(-0.34%)、辽宁(-0.25%)、山西(-0.20%)与湖南(-0.19%)。除新疆外,可以大致将人口变动规模视为人口流动的结果。在吸引人口流入方面,广东与浙江具有很强的吸引力,且远高于其他省份;广东的吸引力又远高于浙江。在人口流出方面,东北三省的人口外流尤其显著。

继续对2010—2020年外商投资企业货物进出口总量进行分析,发现人口流入前五的省份(除新疆外)占全国贸易总量的56%,五大流出地区只有不到4%的外商投资,进一步证实了人口流动的趋势是从经济开放水平较低的内陆地区流向外商投资水平较高和外商投资企业集中的沿海地区。可以看出,经济开放程度对人口流动具有重要影响。

2. 辽宁省人口流动与非均衡发展现状

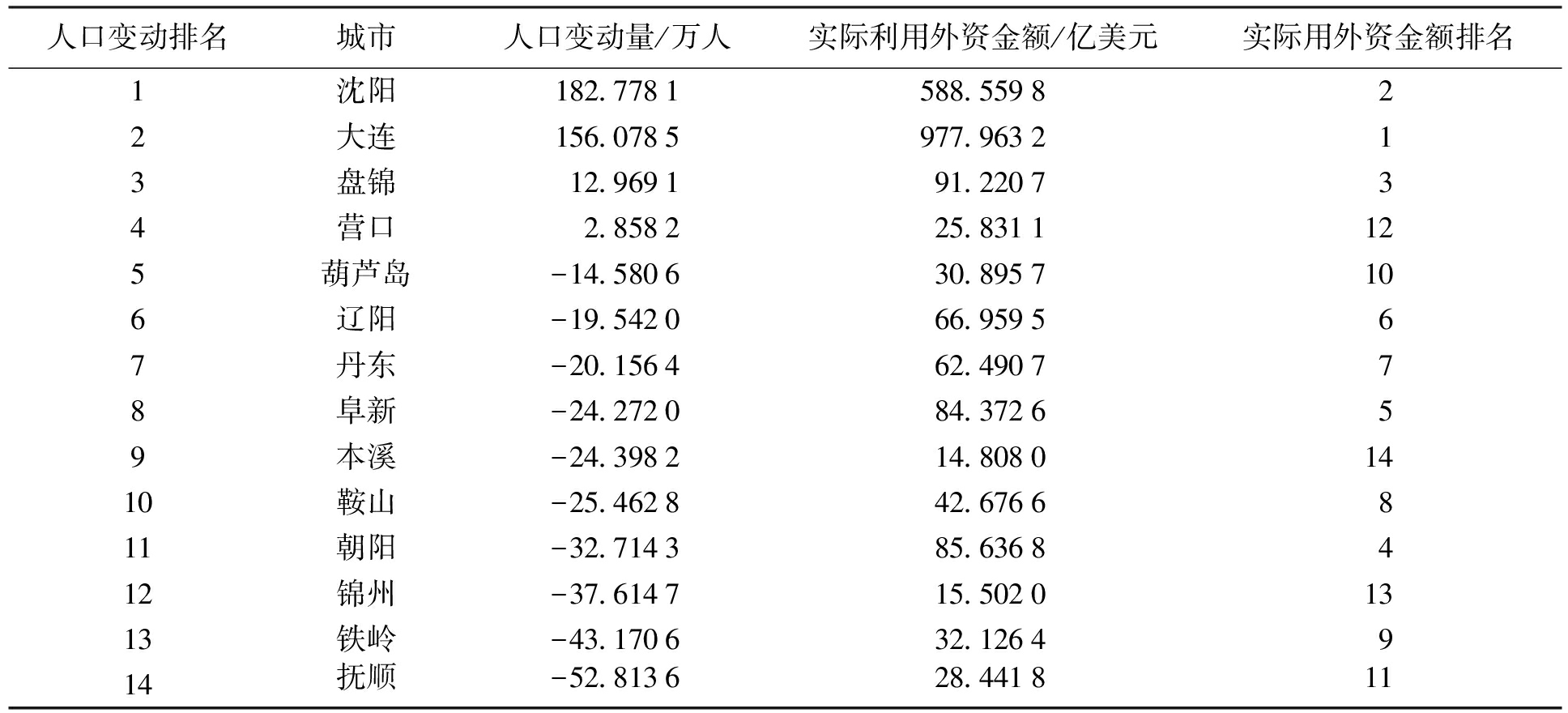

根据辽宁省各地级市历年统计公报数据和第七次全国人口普查数据,统计2001—2020年辽宁省各地级市人口变化和2001—2019年辽宁省各地级市实际利用外商投资情况(见表1)。由于各地级市统计局缺少2020年度实际利用外资金额数据,所以统计2001—2019年度实际利用外资金额存量。计算发现,人口增加地级市为沈阳、大连、盘锦、营口。这四个地区实际利用外商投资均排在前列。辽宁沿海地区的六大城市丹东、大连、营口、盘锦、锦州和葫芦岛具有相同的临海区位优势,但区域经济发展水平却存在巨大差距。

表1 辽宁省各地级市2001—2020年人口流动与2001—2019年利用外商投资情况

人口变动排名城市人口变动量/万人实际利用外资金额/亿美元实际用外资金额排名1沈阳182.7781588.559822大连156.0785977.963213盘锦12.969191.220734营口2.858225.8311125葫芦岛-14.580630.8957106辽阳-19.542066.959567丹东-20.156462.490778阜新-24.272084.372659本溪-24.398214.80801410鞍山-25.462842.6766811朝阳-32.714385.6368412锦州-37.614715.50201313铁岭-43.170632.1264914抚顺-52.813628.441811

数据来源:人口变动量根据人口普查数据计算得出,实际利用外资金额根据2001—2020年《辽宁统计年鉴》计算得出。

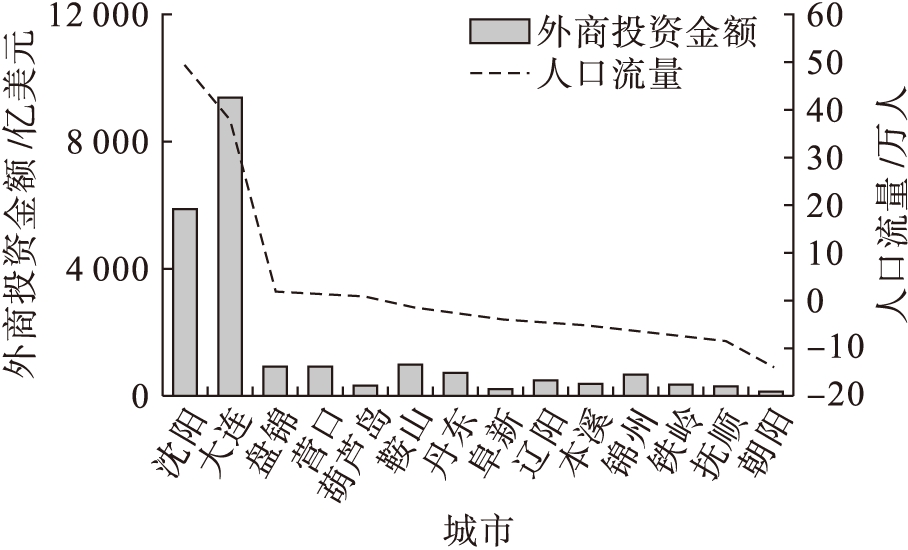

辽宁是典型的双中心结构模式:沈阳和大连两个副省级城市,一个是省会,闻名全国的重工业基地;另一个是北方著名的港口城市,东北地区对外开放的重要窗口。将两个城市的人口流量与外商投资进行比较发现,两者具有相同的趋势,作为区域性中心城市具有很强的人口集聚效应和经济开放程度高的特点,但辐射带动作用不强,尤其是辽西北地区经济开放程度较低,流出人口数量多。可见,辽宁省人口流动与经济开放具有很强的相关性(见图1)。

图1 辽宁省人口流动和外商投资情况

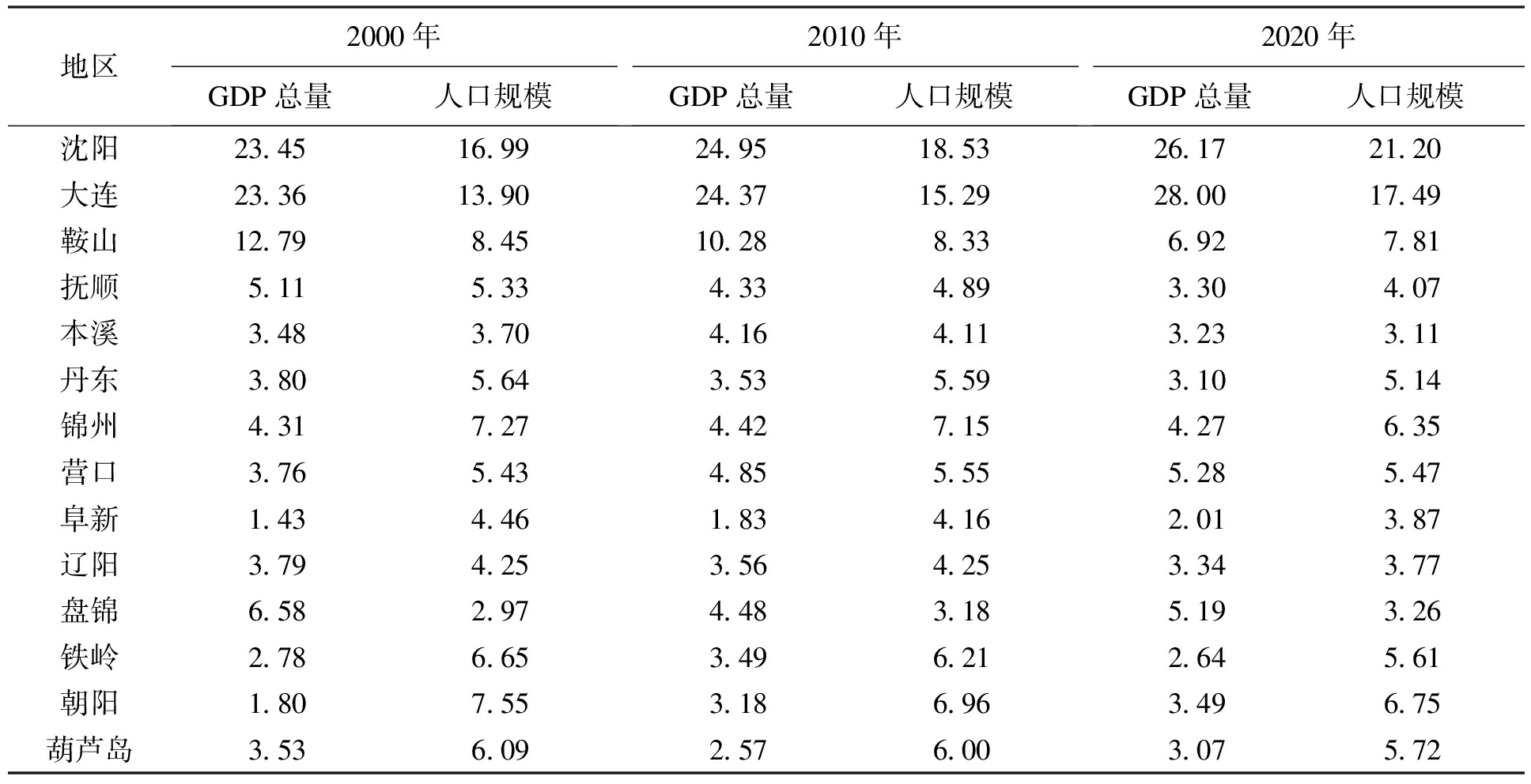

一个国家或地区在理想发展状态下人口的集聚和经济的集聚应该在同一区域产生,并且在集聚程度上是协调一致的,不会出现劳动力供给不足或供给过度的情况。但进一步探索辽宁省人口分布与经济发展情况(见表2)发现,2000年沈阳和大连两地GDP占全省的比重为46.81%,到2020年增加到54.17%,增长超过7个百分点,而两地人口规模占比从近31%增加到近39%。对比发现,人口集聚程度与经济集聚程度的差距呈缩小趋势,但人口占比和GDP占比差距仍然很大,尤其是大连地区人口规模比重和GDP占比差距一直保持在约10%。可见,辽宁省20年间人口和经济都在向沈阳和大连两个城市集聚,在发展过程中应关注人口和经济集聚之间的匹配度,以实现均衡发展。

表2 辽宁省各地级市GDP总量与人口规模占比情况 %

地区2000年GDP总量人口规模2010年GDP总量人口规模2020年GDP总量人口规模沈阳23.4516.9924.9518.5326.1721.20大连23.3613.9024.3715.2928.0017.49鞍山12.798.4510.288.336.927.81抚顺5.115.334.334.893.304.07本溪3.483.704.164.113.233.11丹东3.805.643.535.593.105.14锦州4.317.274.427.154.276.35营口3.765.434.855.555.285.47阜新1.434.461.834.162.013.87辽阳3.794.253.564.253.343.77盘锦6.582.974.483.185.193.26铁岭2.786.653.496.212.645.61朝阳1.807.553.186.963.496.75葫芦岛3.536.092.576.003.075.72

数据来源:根据2000、2010、2020年的全国人口普查公报计算得出各地级市人口规模占辽宁省人口规模的比重,根据CEIC数据计算得出各地级市GDP总量占辽宁省总GDP的比重。

三、理论分析与实证检验

(一) 人口流动与经济增长的理论分析

1. 基础的索洛增长模型

索洛模型描述了储蓄、资本积累和增长的关系,说明了生产Q的增长如何分解为基本要素资本存量K、劳动投入L和技术状态T的增长。

索洛增长模型的假设条件均保持不变。为了研究人口流动与经济增长的关系,假设索洛增长模型中的储蓄率与技术要素变量外生且保持不变,只研究人口增长率变动与经济增长的关系。

索洛模型的基本公式为

Y=F(K,AL)

(1)

稳态时,sf(k*)-(δ+n+g)k*=0。式中:Y为总产出;A为技术进步;k为人均资本量;s为储蓄率;δ为折旧率;n为人口增长率;g为技术增长率;k*为稳态时的人均资本量。

2. 纳入人口流动因素的索洛模型

在基本的索洛模型基础上,根据Barro等建立的国际人口流动模型[23],引入人口流动因素,形成扩展索洛模型。该模型描述了新的经济增长模式,以解释人口流动对经济增长的影响。

人口增长率表示为

∠L/L=n+m

(2)

式中:∠L为人口增长数量;m为流动人口率。m=M/L,M为人口流量。M>0表示人口流入,M<0表示人口流出。

将人口流动引入索洛模型,可得

∠K=sF(K,AL)-δK+γM

(3)

式中:∠K为资本积累;γ为每个流动人口承担的人力资本量;γM为流动人口对∠K的贡献。

假设![]() 其中

其中![]() 为人均有效资本,

为人均有效资本,![]() 为流动人口所携带的人均有效人力资本。人均有效物质资本的累计方程可表示为

为流动人口所携带的人均有效人力资本。人均有效物质资本的累计方程可表示为

(4)

式(4)右端的前两项是索洛模型的基本方程,第三项是人口流动项。其中:![]() 是物质资本平均产出,(δ+g+n)是物质资本的有效折旧率。

是物质资本平均产出,(δ+g+n)是物质资本的有效折旧率。

人口流动函数可表示为

(5)

式(5)表明人口流动有两个效应影响经济增长:一是人口流入会减少人均收入,人口流出会增加人均收入;二是人口流动影响物质资本的总量。如果![]() 的两个效应刚好被抵消,则人口流动只会改变人口的规模。如果

的两个效应刚好被抵消,则人口流动只会改变人口的规模。如果![]() 则当m为正时ξ(k)<0,当m为负时

则当m为正时ξ(k)<0,当m为负时![]() 与之相反。将式(5)代入式(4),得到具有人口流动函数的经济增长模型,即

与之相反。将式(5)代入式(4),得到具有人口流动函数的经济增长模型,即

(6)

3. 人口流动影响经济增长的机制

(1) 通过劳动力供给影响经济增长

进入21世纪以来,人口是中国经济发展中不可或缺的因素。人口流动将带来劳动力流动,从而导致市场劳动力供给的增加或减少。在索洛模型的假设中,人口与劳动力人口等同,所以当一个地区在一段时期内人口为净流入时,相应的劳动力人口会增加,使劳动力供给增加,但资本一定时人均收入效应会减少。当该地区在一段时期内人口为净流出时,则相应的劳动力人口会减少,使劳动力供给减少,但资本一定时人均收入效应会增加。两者的综合效应将影响经济增长。

(2) 通过人力资本影响经济增长

人力资本和技术进步是经济增长中不可忽视的重要因素。人力资本是一种凝聚劳动力的能力,人口流动将携带人力资本流动,进而影响经济增长。分析上述携带人力资本的索洛模型理论,假设一个地区在一段时期内人口为净流出,如果人口减少所增加的人均收入效应小于携人力资本的流出人口减少所带来的物质资本变动,那么人口外流将对经济产生正面影响。由此可见,具体影响效应还需进一步分析。各个区域的经济发展基础不同,则人口流动会带来不同的效应。

通过以上理论分析,本文根据辽宁省14个地级市人口流动面板数据研究人口流动对经济增长的影响,并验证劳动力供给和人力资本作用机制对经济增长的影响。

(二) 实证检验

1. 实证模型与变量说明

选取2001—2019年辽宁省14个地级市面板数据建立模型,考察人口流动对区域经济的影响及其机制,选取各地区每年实际GDP总量为解释变量。考虑到经济增长往往表现出明显的滞后效应,故模型在解释变量中加入了被解释变量的一期滞后值,使其成为典型的动态面板模型。核心解释变量为各地区每年的人口净流动量。另外,影响区域经济的因素很多,所以选择了一些控制变量。根据上述理论模型和实际数据的可获得性,设置计量方程为

ln GDPi.t=c0+β1ln GDPi,t-1+β2flow+

∑γxit+ai+θt+εi,t

(7)

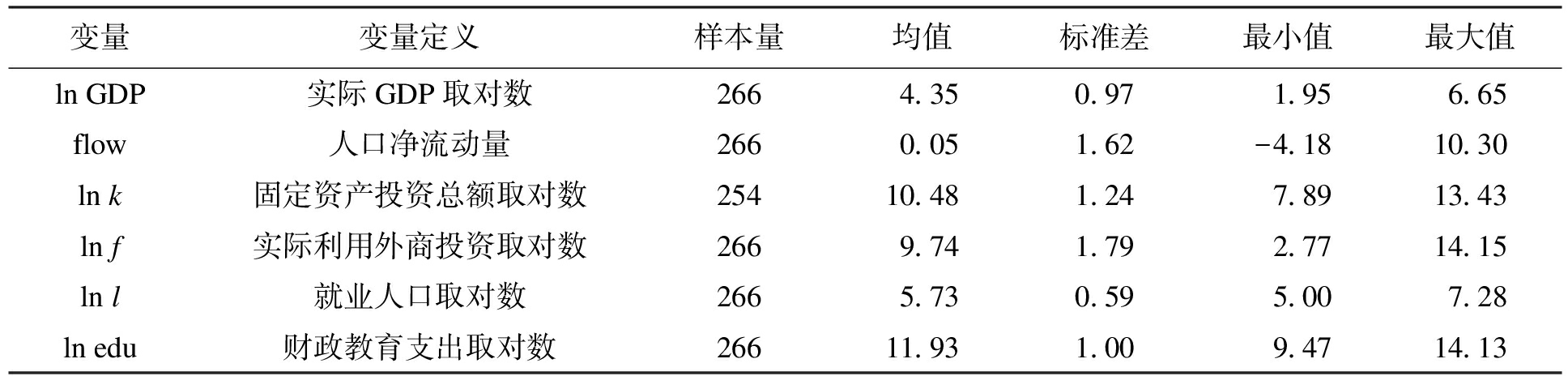

式中:i为各个地级市;t为年份;ln GDPi,t为i城市第t年的GDP总量,数据来自2001—2020年《辽宁统计年鉴》,为数据平稳取对数处理;flow为人口流动数,用当年年末户籍人口与上年户籍人口差额减去人口自然增长率表示;ai为不可观测的区域效应;θt为不可观测的时间效应;εi,t为随机误差项。xit表示控制变量集合,包括:ln k(资本),用固定资产投资总额表示;ln l(劳动),用年末就业人数表示;ln f(实际利用外商投资);ln edu(人力资本),用财政教育支出表示;均做对数处理,数据描述性统计结果见表3。

表3 描述性统计结果

变量变量定义样本量均值标准差最小值最大值lnGDP实际GDP取对数2664.350.97 1.956.65flow人口净流动量2660.051.62-4.1810.30lnk固定资产投资总额取对数25410.481.247.8913.43lnf实际利用外商投资取对数2669.741.792.7714.15lnl就业人口取对数2665.730.595.007.28lnedu财政教育支出取对数26611.931.009.4714.13

由表3可知,人口净流动量、固定资产投资总额和实际利用外商金额标准差较大,说明其波动较大,辽宁省内各地级市之间的差距较大。展开控制变量方程为

ln GDPi,t=c0+β1ln GDPi,t-1+β2flow+γ1ln k+

γ2ln l+γ3ln f+γ4ln edu+ai+θt+εi,t

(8)

另外,在衡量效应机制时,本文将加入人口流动与相关变量的交互项。人口流动、劳动力供给和人力资本之间可能存在相互作用,为避免引入交互项可能产生的较强多重共线性问题,在构造交互项时应将交互变量减去样本均值进行中心化变换,这样得到的原始低次项系数才具有可以清楚解释的经济学意义。为此,在式(8)基础上建立如下方程:

ln GDPi,t=c0+β1ln GDPi,t-1+β2flow+γ1ln k+

γ2ln l+γ3ln f+γ4ln l+γ5flow·ln edu+

ai+θt+εi,t

(9)

ln GDPi,t=c0+β1ln GDPi,t-1+β2flow+γ1ln k+

γ2ln l+γ3ln f+γ4ln edu+γ5flow·ln l+

ai+θt+εi,t

(10)

ln GDPi,t=c0+β1ln GDPi,t-1+β2flow+γ1ln k+

γ2ln l+γ3ln f+γ5flow·ln edu+ai+

θt+εi,t

(11)

ln GDPi,t=c0+β1ln GDPi,t-1+β2flow+γ1ln k+

γ2ln l+γ3ln f+γ5flow·ln l+ai+

θt+εi,t

(12)

2. 实证结果分析

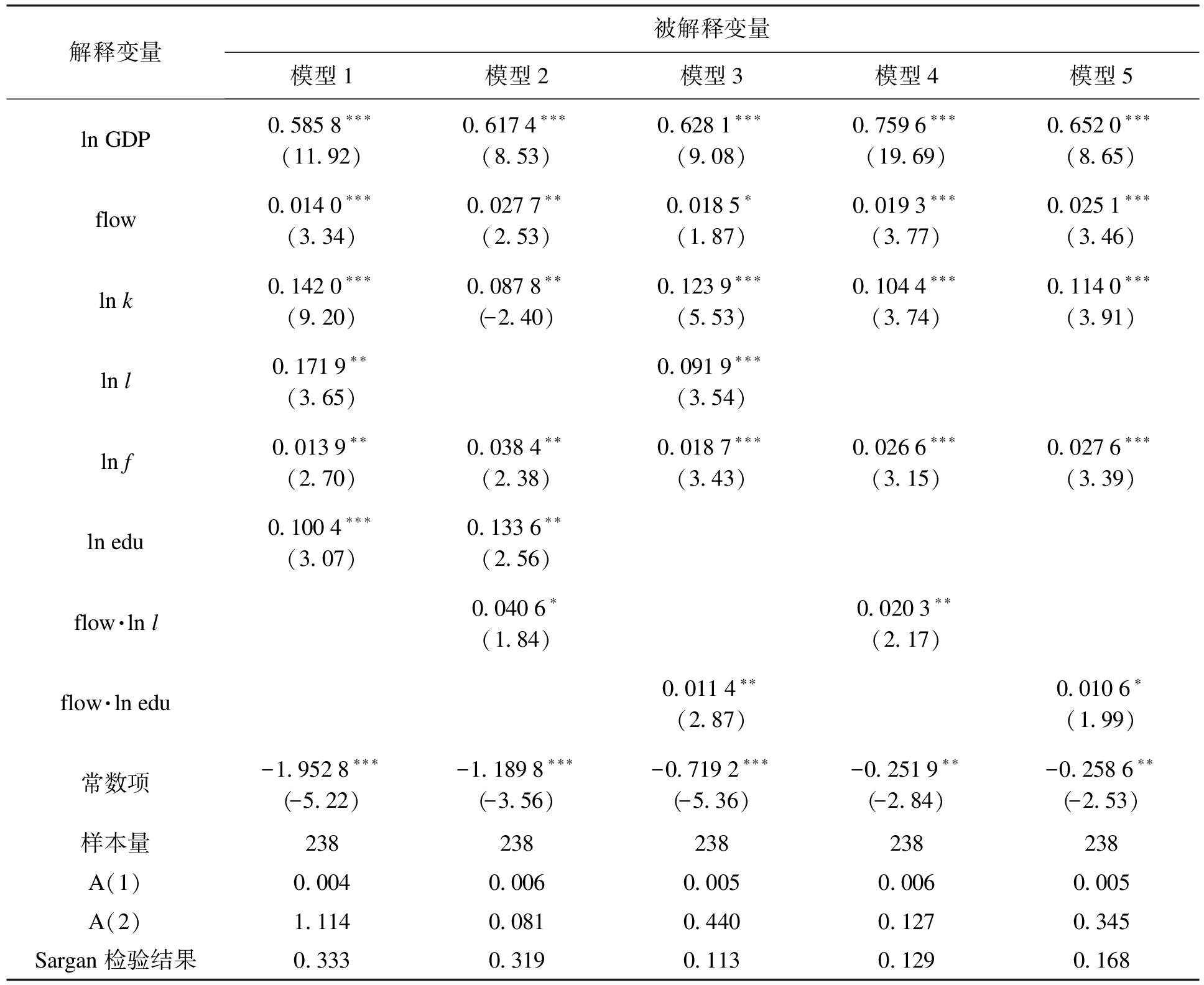

由于人口流动带来的人力资本效应和物质资本效应具有滞后性,所以人口流动数用滞后一期数据表示。考虑到人口流动与经济增长是相互影响的,为解决内生性问题,模型采用一阶系统广义矩估计(系统GMM),以解释变量的滞后水平项作为工具变量,通过引入水平方程的矩条件约束来增加工具变量的个数,以此来克服解释变量的弱工具变量问题。因此,选择系统GMM作为最终的估计结果。各变量对辽宁省经济增长的影响估计结果见表4。

表4 各变量对辽宁省经济增长的影响估计结果

解释变量被解释变量模型1模型2模型3模型4模型5lnGDP0.5858∗∗∗(11.92)0.6174∗∗∗(8.53)0.6281∗∗∗(9.08)0.7596∗∗∗(19.69)0.6520∗∗∗(8.65)flow0.0140∗∗∗(3.34)0.0277∗∗(2.53)0.0185∗(1.87)0.0193∗∗∗(3.77)0.0251∗∗∗(3.46)lnk0.1420∗∗∗(9.20)0.0878∗∗(-2.40)0.1239∗∗∗(5.53)0.1044∗∗∗(3.74)0.1140∗∗∗(3.91)lnl0.1719∗∗(3.65)0.0919∗∗∗(3.54)lnf0.0139∗∗(2.70)0.0384∗∗(2.38)0.0187∗∗∗(3.43)0.0266∗∗∗(3.15)0.0276∗∗∗(3.39)lnedu0.1004∗∗∗(3.07)0.1336∗∗(2.56)flow·lnl0.0406∗(1.84)0.0203∗∗(2.17)flow·lnedu0.0114∗∗(2.87)0.0106∗(1.99)常数项-1.9528∗∗∗(-5.22)-1.1898∗∗∗(-3.56)-0.7192∗∗∗(-5.36)-0.2519∗∗(-2.84)-0.2586∗∗(-2.53)样本量238238238238238A(1)0.0040.0060.0050.0060.005A(2)1.1140.0810.4400.1270.345Sargan检验结果0.3330.3190.1130.1290.168

注:***、**、*分别代表在1%、5%、10%水平上显著;括号内数值表示标准误。

表4中模型1的实证结果反映了相关变量对经济增长的影响。可知:(1)滞后一期的因变量系数为正且通过了1%的显著性水平检验,说明我国经济增长具有明显的惯性,印证了本文使用动态面板数据估计的合理性;(2)人口流动对经济增长具有明显的正向作用,说明在辽宁省人口的净流入会促进经济增长,人口的净流出会抑制区域经济发展;(3)资本和劳动均具有显著正向效应,再次验证了索洛模型中资本和劳动对经济增长的作用;(4)对外开放指标实际使用外资金额同样具有显著的正向影响,说明对外开放有利于经济发展;(5)人力资本指标显著为正,可见其对经济增长的影响不容小觑。最后发现:二阶序列相关检验值大于5%,说明不存在二阶序列相关;工具变量检验值大于10%,说明工具变量有效,模型估计结果可靠。

为进一步考察流入人口通过何种因素影响经济增长,引入人口流动与劳动力供给和人力资本的交叉项进行分析。表4中的模型2~5分别对应式(9)~(12),基础模型中的变量与模型1基本一致。劳动力供给和人口流动的交叉项结果都显著为正,说明人口流入通过增加劳动供给促进了经济增长,且没有摊薄人均资本效益。人力资本和人口流动的交叉项系数为正且均显著,证明流动人口通过携带人力资本影响流入地的经济增长。结合辽宁省实际情况可知:2001年就业人口占全省总人口比重为12.14%;2010年为12.06%,相比于2001年略有下降,但影响较小;到2019年占比下降为11.67%。第六次到第七次人口普查之间,辽宁省人口流动过程中劳动力流失较为严重。流动人口的人力资本结果显著为正,说明能够进行人口流动的人群往往具有更高的人力资本存量。经过对辽宁省的实证研究,证明了人口流失逐步转变为人才流失。据全国人口动态检测统计,2015年辽宁省流动人口中,跨省流入人口平均受教育年限为9.92年,跨省流出人口受教育年限为11.39年,高于流入1.47年。

以上分析说明,辽宁省目前经济状况确实受到人口流动的影响,流动人口通过劳动力供给和人力资本影响经济增长;当前辽宁省劳动力流失和人才流出显著,为避免这一问题,实现良性发展,应考虚依靠政策的支持与引导。

四、结论及政策建议

1. 研究结论

本文利用年度1%抽样调查数据分析了辽宁省各地级市人口流动情况,并估算了2001—2020年各区域流动人口总规模,从而定性分析了对外开放程度对人口流向的影响。研究得出结论:经济开放程度低的区域流出人口规模大,人口流入地的四个地级市,除沈阳外都是沿海开放程度较高的地区。在索洛模型和扩展索洛模型的理论基础上,本文认为人口流动影响经济增长的作用机制主要体现在两方面:一是人口流动通过改变劳动力供给影响经济增长;二是人口流动通过技术进步中的人力资本变化影响经济增长。

运用2001—2019年辽宁省14个地级市的面板数据分析发现,辽宁省人口流动对经济增长的效应为正,人口流动通过劳动力供给和人力资本对经济增长的影响效应均为正。可见,辽宁省人口流出显著不利于各地级市的经济增长。

2. 政策建议

辽宁省是东北地区内部人口迁移的净迁入地区,是东北地区内部省际迁移的主要目的地[24]。但从长期来看,辽宁乃至东北地区的人口净减少将成为不可避免的趋势。辽宁工业和经济中心主要集中在沈阳、大连两大核心城市及哈大高速铁路和高速公路沿线,辽西北及东部山区相对落后。根据未来人口流动及增长趋势,应从短期、中期、长期三个方面来规划辽宁及东北地区的人口政策及经济发展规划。

从短期看,辽宁省人口流失中的人才流失相对严重,因此留住人才、引进人才是改善人口结构现状的重要举措。为了吸引人才,要提高当地人力资本回报率,出台特殊的人才引进政策及落户政策。辽宁省政府2018年印发了《辽宁省人口发展规划(2016—2030年)》,提出进一步放宽大中城市落户条件,努力吸引外省人口和人才在辽宁落户。沈阳市2020年4月发布了《关于取消人才落户限制进一步放开落户政策的补充意见》,以更好地吸纳人口流入,为未来发展提供充足的人力资本。在沈阳取消落户限制的基础上,辽宁应抓紧在全省放开落户限制,尤其是大连地区应尽快放开落户限制,以吸引人才向大连地区集聚,发挥人才集聚效应,力争在短期内扭转人口外流的趋势。此外,要加强辽宁高校毕业生留辽机制建设,依托地方高校着力开展校企对接活动,为本地人才搭建培养平台;加快建立高校毕业生就业实习平台,根据企业发展、学校教育和学生就业三方需求共享就业平台,减轻信息不对称现象[25]。

从中期看,辽宁目前的城镇化水平虽然排在全国前列,但还没有真正发挥出城镇化公共资源效益的最优水平。辽宁应继续推动城镇化水平不断提高,进一步提高城乡一体化水平,使公共资源发挥出最大的效用。辽宁“十四五”规划中提出,要畅通劳动力和人才社会性流动渠道,推动公共资源按常住人口规模配置。近几年东北地区人口流出规模扩大,这虽然是劣势,但恰恰又可以转化为优势。在这种情况下,东北地区可以未雨绸缪,提前作好政策部署和制度安排,为流动人口在社会保障、子女教育等方面提供更好的均等化公共服务,更妥善有效地解决人口流动带来的社会问题,提升人口和劳动力流动带来的经济效益和社会效益,从根本上促进东北振兴。《辽宁省人口发展规划(2016—2030年)》提出,到2020年辽宁人口生育水平稳步提高,人口总量保持与全面建成小康社会相适应的合理规模。自实施“二孩政策”以来,辽宁省人口生育率略有回升,但人口总量仍持续走低。辽宁省应制定有针对性的生育和人口流动政策,有序引导人口向大中城市集聚,扭转人口负增长局面,缓解老龄化程度,为劳动力资源提供人才储备,逐渐缓解人力资源不足的现状,以满足人才需求、产业结构调整以及相关产业发展的需要。

从长期看,东北地区人口向哈大高铁沿线和沿海城市转移集聚是未来30~50年的发展方向。应有序引导辽宁省内东西部山区人口、资源枯竭型城市人口向哈大高铁及哈大高速公路沿线区域集聚,并向沿海经济带五座城市有序流动,以充分发挥人口集聚的公共资源最大化利用效应和经济增长促进效应。辽宁应在人口流出地区推动农业产业化发展。辽宁大部分地区处于东北平原,宜耕土地资源丰富,在人口向哈大高铁和高速公路沿线集聚后,可以使大部分宜耕土地实现集约化、产业化经营,大力推广立体高效、种养结合、生态循环的农业生产模式,提高农业产业的生产效率。应推动农旅结合,发展赏花经济、乡村休闲、都市农业等产业链条长的生态观光农业,使农业资源变成旅游“富矿”。在人口流入地区应大力发展第二、三产业,尤其是数字经济时代的新型业态。这将形成辽宁新旧产业动能转换、传统产业与新兴产业协调发展的局面。哈大高铁自2012年12月开通以来,逐步改善着东北三省的格局,有效拉近了东北地区的经济距离,加快了地区之间的经济流动,形成了“东北经济走廊”。哈大高铁联通以哈尔滨、长春、沈阳和大连四大副省级城市为中心的新的“小时交通圈”。此外,环渤海地区已经成为中国北方发展的新“引擎”,发展潜力巨大。借助环渤海经济圈和东北亚地区建设的发展机遇增强自身实力,不仅能够实现东北振兴,更能促进区域经济更好、更快、更全面地发展[26]。未来,东北地区将形成哈大高铁加沿海五点一线的、面向黄渤海的箭头式城市发展布局,充分发挥城市群的辐射作用,进而带动长春、哈尔滨等哈大高铁沿线经济带的充分发展,形成东北的哈大沿线经济区,成为同成渝经济圈、长三角经济区、京津冀城市群相呼应的我国第四大区域经济集群。

除以上短、中、长期人口及经济发展规划之外,辽宁还需要进一步扩大开放,努力成为面向东北亚的开放新高地,推动东北亚地区合作深入发展,吸引内资和外资,发挥“一带一路”的辐射作用,积极参与冰上丝绸之路建设,完善辽宁自由贸易实验区建设,充分利用国内、国际两种资源,形成国内国际双循环相互促进的发展局面[27]。辽宁还应进一步优化营商环境建设。城市的发展逻辑一直是“优良的营商环境带动大规模投资,开放的人才政策吸引人才”。辽宁应加快推进“一圈一带两区”区域发展格局建设,以产业发展带动就业机会增加,夯实引进人才基础。加快推进沈大国家自主创新示范区、中国(辽宁)自由贸易试验区等人才管理改革试验区建设,大胆创新、先行先试。只有投资才能提供高薪工作,只有高薪工作才能吸引人才;只有拥有大规模的人才,才能保持城市的活力和创新。留住人口需要良好的制度环境与产业基础,因而要全面完善辽宁省的各项制度,优化营商环境,发展创新型产业,使辽宁乃至东北地区走上高质量发展的道路。

[1]Heberle R.The causes of rural-urban migration:a survey of German theories [J].American Journal of Sociology,1938,43(6):932-950.

[2]Bogue J.The study of population:an inventory and appraisal [M].Chicago:University of Chicago Press,1959.

[3]Lee E.A theory of migration [J].Demography,1966,3(1):47-57.

[4]Lewis W.Economic development with unlimited supply of labor [J].The Manchester School,1954,22(2):139-191.

[5]侯燕飞,陈仲常.中国“人口流动![]() 经济增长收敛谜题”——基于新古典内生经济增长模型的分析与检验 [J].中国人口·资源与环境,2016(9):11-19.

经济增长收敛谜题”——基于新古典内生经济增长模型的分析与检验 [J].中国人口·资源与环境,2016(9):11-19.

[6]李晓阳,黄毅祥.中国劳动力流动与区域经济增长的空间联动研究 [J].中国人口科学,2014(1):55-65.

[7]丁一兵,徐月瑾,初晓.人口流动对区域经济增长的实证分析——基于中国278个城市数据的动态面板 [J].经济视角,2017(4):85-93.

[8]王桂新,徐丽.中国改革开放以来省际人口迁移重心演化考探 [J].中国人口科学,2010(3):23-34.

[9]杨云彦,陈金永,刘塔.中国人口迁移:多区域模型及实证分析 [J].中国人口科学,1999(4):20-26.

[10] 蔡昉,王德文.作为市场化的人口流动——第五次全国人口普查数据分析 [J].中国人口科学,2003(5):11-19.

[11] 朱农,曾昭俊.对外开放对中国地区差异及省际迁移流的影响 [J].市场与人口分析,2004(5):5-12.

[12] Downes A,Gomez R,Gunderson M.The two-way interaction between globalization and labour market po-licies [J].Oxford Development Studies.2004,32(1):135-152.

[13] Nong Z,Poncet S.Globalization,labour market and internal migration:evidence from China [J].Sandra Poncet,2003(2):192-194.

[14] 王德文,蔡昉,高文书.全球化与中国国内劳动力流动:新趋势与政策含义 [J].开放导报,2005(4):6-12.

[15] 易苗,周申.经济开放对国内劳动力流动影响的新经济地理学解析 [J].现代财经(天津财经大学学报),2011(3):6-14.

[16] Fu Y,Gabriel S A.Labor migration,human capital agg-lomeration and regional development in China [J].Social Science Electronic Publishing,2012,42(3):473-484.

[17] 郭东杰,王晓庆.经济开放与人口流动及城镇化发展研究 [J].中国人口科学,2013(5):78-86.

[18] 李吉芝,秦其明.辽宁省区域经济差异与区域协调发展的初步研究 [J].中国人口·资源与环境,2004(2):77-80.

[19] 关伟,朱海飞.基于ESDA的辽宁省县际经济差异时空分析 [J].地理研究,2011(11):2008-2016.

[20] 狄乾斌,孙阳.沿海地区海洋经济与社会变迁关联度评价——以辽宁省为例 [J].地理科学进展,2014(5):713-720.

[21] 马强,李飒,程欣.人口老龄化对制造业转型升级的影响 [J].沈阳工业大学学报(社会科学版),2020,13(4):318-323.

[22] 牛娟娟,和军.东北经济发展不平衡不充分问题与对策 [J].东北亚经济研究,2018(4):14-27.

[23] Barro R J,Sala-I-Martin X.Economic growth [M].New York:Mc Graw Hill Companies,2003.

[24] 李雨潼.中国东北地区人口发展研究 [M].北京:社会科学文献出版社,2018.

[25] 王志浩,王洋.人力资本流失、配置效率与东北地区经济发展 [J].哈尔滨商业大学学报(社会科学版),2019(2):98-112.

[26] 段成荣,吕利丹,秦敏.东北振兴与破解人口困局 [J].党政干部论坛,2015(7):64-67.

[27] 郭健全,张孟可.“一带一路”背景下绿色物流与环境及经济增长的关系 [J].沈阳工业大学学报(社会科学版),2021,14(1):28-34.