代持股权是市场经济迅速发展的产物。随着市场经济的进一步发展,有限责任公司中代持股法律关系日渐增多①。代持股法律关系是指在商事活动中当事人出于某种目的,通过与他人达成代持股权协议将股权登记在他人名下,自己却隐藏于公司“幕后”[1]。在代持股法律关系中,一般称出资人为“隐名出资人”、“实际出资人”或“隐名股东”[2],代为持股人称之为“显名出资人”、“名义出资人”或“显名股东”[3]。为了行文方便,本文采“隐名股东”和“显名股东”这对称谓。代持股法律关系在拓宽投资方式、为投资者提供更多便利的同时,也带来诸多消极影响。我国现行法律对代持股权执行规定的欠缺,在一定程度上增加了这类案件执行的难度,司法实践中对案外人能否排除代持股权的执行亦存在不同处理意见,以至于出现“同案不同判”现象,不符合现代法治的要求。鉴于此,有必要研究当代持股权作为执行标的时,案外人能否对抗该股权的执行及其合理性。

一、问题的起源:阻却执行或强制执行

笔者通过“威科先行法律信息库”查阅了关于代持股权执行案件的裁判文书,经筛选后比对分析发现,实践中法院对涉及代持股权执行的案件中隐名股东能否以其是实际出资人为由对抗显名股东之一般债权人的执行申请存在着争议②。表1、2以具体案例展示其争议内容。

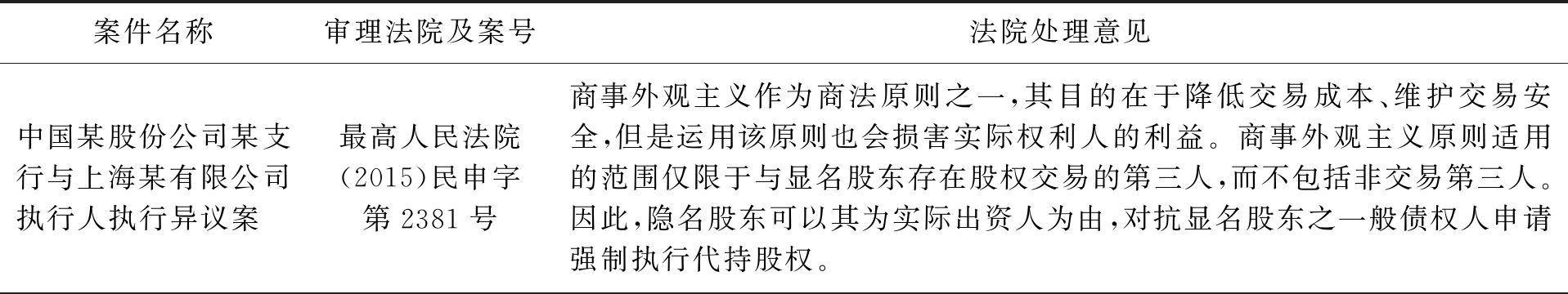

1. 隐名股东阻却执行

表1列出了隐名股东阻却执行的案例。

表1 隐名股东阻却执行的案例

案件名称审理法院及案号法院处理意见中国某股份公司某支行与上海某有限公司执行人执行异议案最高人民法院(2015)民申字第2381号商事外观主义作为商法原则之一,其目的在于降低交易成本、维护交易安全,但是运用该原则也会损害实际权利人的利益。商事外观主义原则适用的范围仅限于与显名股东存在股权交易的第三人,而不包括非交易第三人。因此,隐名股东可以其为实际出资人为由,对抗显名股东之一般债权人申请强制执行代持股权。

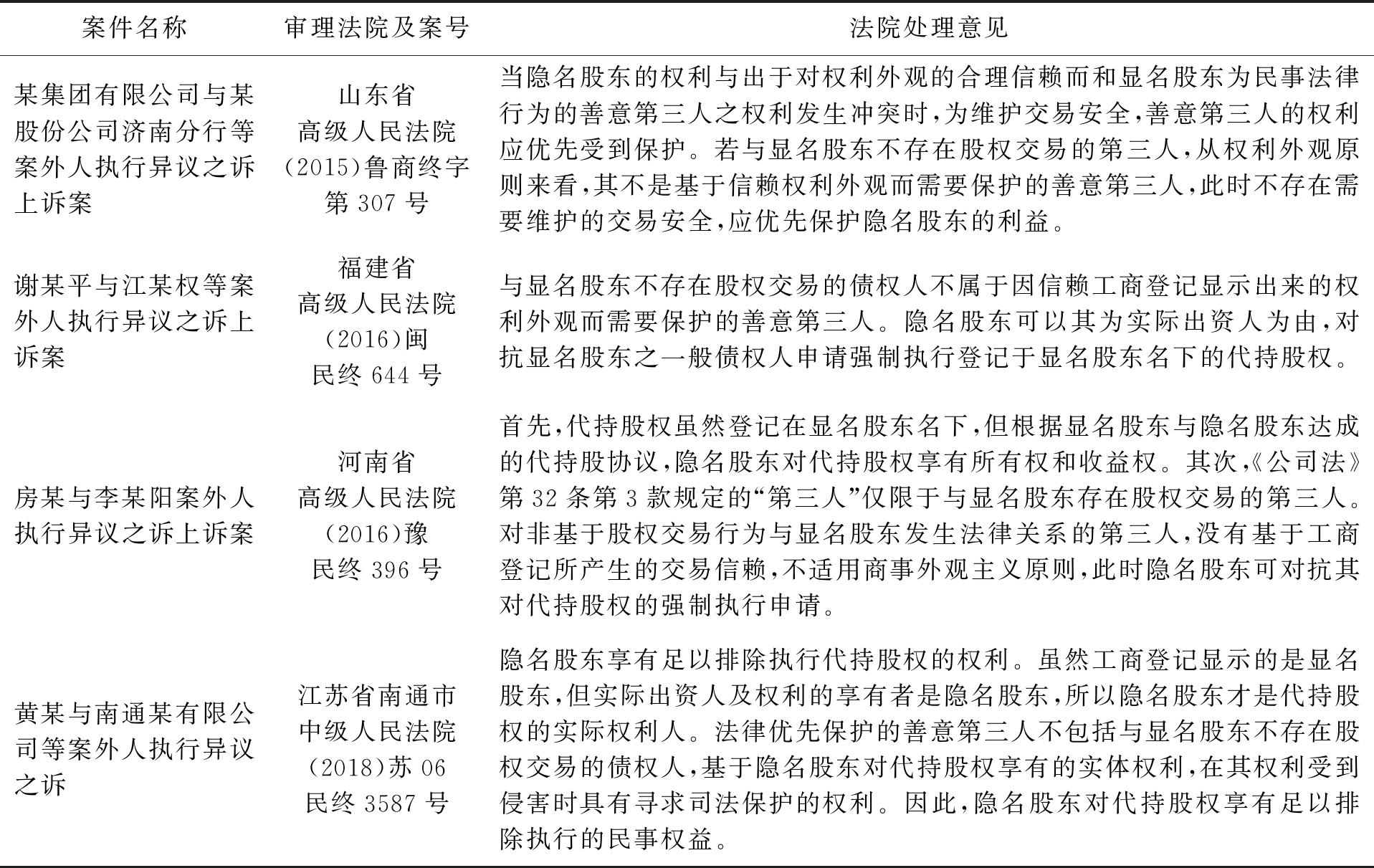

表1(续)

案件名称审理法院及案号法院处理意见某集团有限公司与某股份公司济南分行等案外人执行异议之诉上诉案山东省高级人民法院(2015)鲁商终字第307号当隐名股东的权利与出于对权利外观的合理信赖而和显名股东为民事法律行为的善意第三人之权利发生冲突时,为维护交易安全,善意第三人的权利应优先受到保护。若与显名股东不存在股权交易的第三人,从权利外观原则来看,其不是基于信赖权利外观而需要保护的善意第三人,此时不存在需要维护的交易安全,应优先保护隐名股东的利益。谢某平与江某权等案外人执行异议之诉上诉案福建省高级人民法院(2016)闽民终644号与显名股东不存在股权交易的债权人不属于因信赖工商登记显示出来的权利外观而需要保护的善意第三人。隐名股东可以其为实际出资人为由,对抗显名股东之一般债权人申请强制执行登记于显名股东名下的代持股权。房某与李某阳案外人执行异议之诉上诉案河南省高级人民法院(2016)豫民终396号首先,代持股权虽然登记在显名股东名下,但根据显名股东与隐名股东达成的代持股协议,隐名股东对代持股权享有所有权和收益权。其次,《公司法》第32条第3款规定的“第三人”仅限于与显名股东存在股权交易的第三人。对非基于股权交易行为与显名股东发生法律关系的第三人,没有基于工商登记所产生的交易信赖,不适用商事外观主义原则,此时隐名股东可对抗其对代持股权的强制执行申请。黄某与南通某有限公司等案外人执行异议之诉江苏省南通市中级人民法院(2018)苏06民终3587号隐名股东享有足以排除执行代持股权的权利。虽然工商登记显示的是显名股东,但实际出资人及权利的享有者是隐名股东,所以隐名股东才是代持股权的实际权利人。法律优先保护的善意第三人不包括与显名股东不存在股权交易的债权人,基于隐名股东对代持股权享有的实体权利,在其权利受到侵害时具有寻求司法保护的权利。因此,隐名股东对代持股权享有足以排除执行的民事权益。

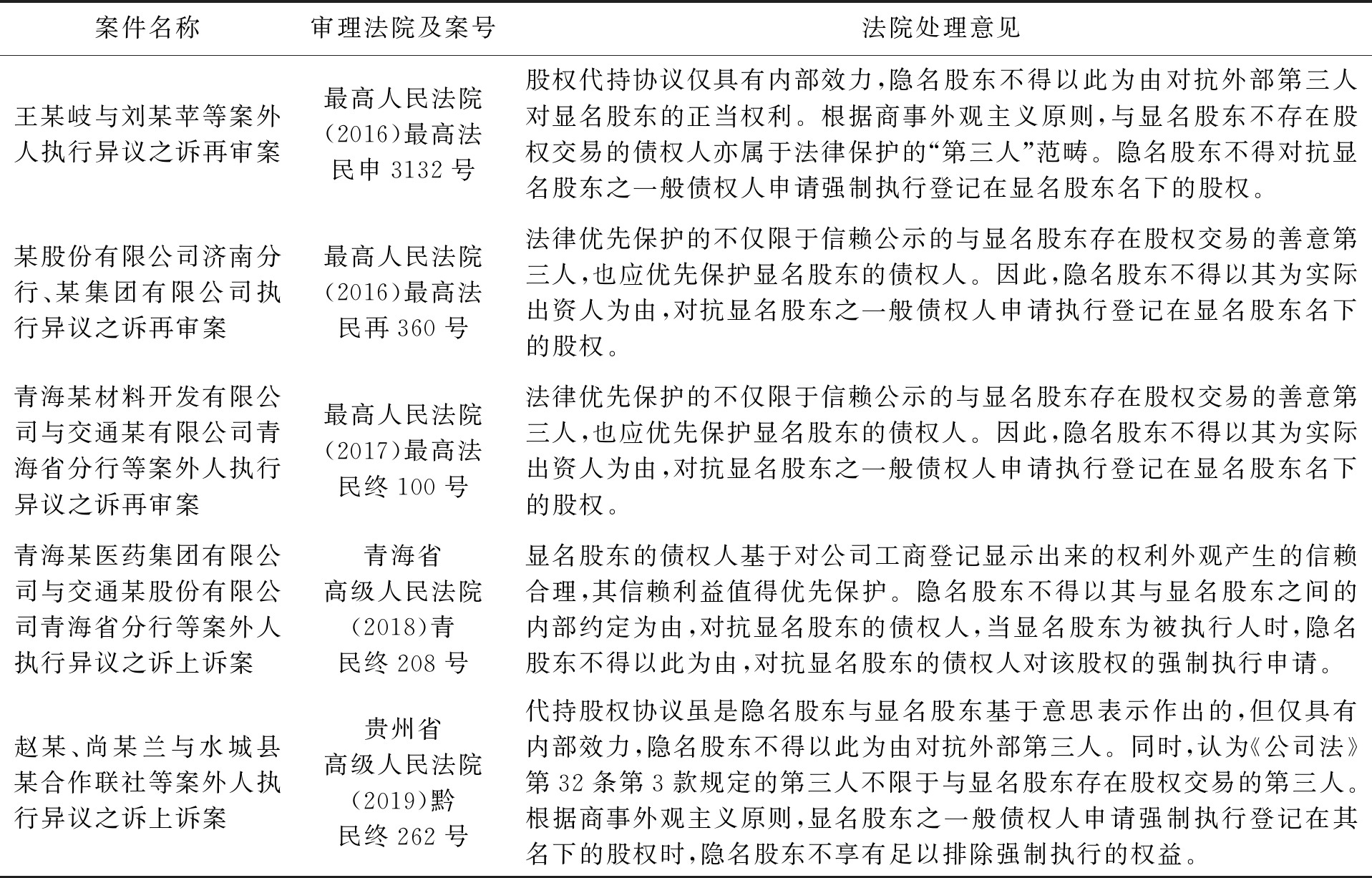

2. 显名股东之一般债权人继续强制执行

表2列出了显名股东之一般债权人继续强制执行的案例。

表2 显名股东之一般债权人继续强制执行的案例

案件名称审理法院及案号法院处理意见王某岐与刘某苹等案外人执行异议之诉再审案最高人民法院(2016)最高法民申3132号股权代持协议仅具有内部效力,隐名股东不得以此为由对抗外部第三人对显名股东的正当权利。根据商事外观主义原则,与显名股东不存在股权交易的债权人亦属于法律保护的“第三人”范畴。隐名股东不得对抗显名股东之一般债权人申请强制执行登记在显名股东名下的股权。某股份有限公司济南分行、某集团有限公司执行异议之诉再审案最高人民法院(2016)最高法民再360号法律优先保护的不仅限于信赖公示的与显名股东存在股权交易的善意第三人,也应优先保护显名股东的债权人。因此,隐名股东不得以其为实际出资人为由,对抗显名股东之一般债权人申请执行登记在显名股东名下的股权。青海某材料开发有限公司与交通某有限公司青海省分行等案外人执行异议之诉再审案最高人民法院(2017)最高法民终100号法律优先保护的不仅限于信赖公示的与显名股东存在股权交易的善意第三人,也应优先保护显名股东的债权人。因此,隐名股东不得以其为实际出资人为由,对抗显名股东之一般债权人申请执行登记在显名股东名下的股权。青海某医药集团有限公司与交通某股份有限公司青海省分行等案外人执行异议之诉上诉案青海省高级人民法院(2018)青民终208号显名股东的债权人基于对公司工商登记显示出来的权利外观产生的信赖合理,其信赖利益值得优先保护。隐名股东不得以其与显名股东之间的内部约定为由,对抗显名股东的债权人,当显名股东为被执行人时,隐名股东不得以此为由,对抗显名股东的债权人对该股权的强制执行申请。赵某、尚某兰与水城县某合作联社等案外人执行异议之诉上诉案贵州省高级人民法院(2019)黔民终262号代持股权协议虽是隐名股东与显名股东基于意思表示作出的,但仅具有内部效力,隐名股东不得以此为由对抗外部第三人。同时,认为《公司法》第32条第3款规定的第三人不限于与显名股东存在股权交易的第三人。根据商事外观主义原则,显名股东之一般债权人申请强制执行登记在其名下的股权时,隐名股东不享有足以排除强制执行的权益。

3. 司法实践中的主要争议

总结前述当代持股权作为执行标的时法院对隐名股东执行异议权的处理意见,不难看出,当显名股东之一般债权人申请执行登记在显名股东名下的代持股权时,对于隐名股东能否排除执行存在着截然相反的处理意见。表1所列的法院均认为隐名股东可以排除执行;而表2所列法院对此均持否定意见,认为代持股协议作为显名股东与隐名股东达成的内部协议只能约束内部关系。换言之,当显名股东不能清偿到期债务,其一般债权人申请执行其代为持有的股权时,隐名股东能否以其为实际出资人为由对抗申请执行人,法院对此持不同的意见。

此外,对《公司法》第32条第3款(1)《中华人民共和国公司法》第32条第3款规定:“公司应当将股东的姓名或者名称向公司登记机关登记;登记事项发生变更的,应当办理变更登记。未经登记或者变更登记的,不得对抗第三人。”规定的“第三人”,不同的法官基于不同的价值取向具有不同的理解[4]。有的法官认为,该“第三人”是指与显名股东进行股权交易的善意第三人(2)参见最高人民法院(2015)民申字第2381号,山东省高级人民法院(2015)鲁商终字第307号,福建省高级人民法院(2016)闽民终644号,河南省高级人民法院(2016)豫民终396号,江苏省南通市中级人民法院(2018)苏06民终3587号。;而有的法官则认为,该“第三人”应作扩大解释,不能局限于与显名股东存在股权交易的善意第三人,还包括显名股东之一般债权人(3)参见最高人民法院(2016)最高法民申3132号,最高人民法院(2016)最高法民再360号,最高人民法院(2017)最高法民终100号,青海省高级人民法院(2018)青民终208号,贵州省高级人民法院(2019)黔民终262号。。第二种解释既符合文义解释,也符合当然解释。笔者赞同第二种观点,因为与显名股东存在股权交易的善意第三人在与显名股东进行股权交易时,有机会也有义务审查登记在显名股东名下的股权权属的真实情况,而显名股东之一般债权人在与显名股东为民事法律行为时,对登记在显名股东名下的股权权属情况没有尽职调查的机会和义务。对于有机会也负有义务对登记在显名股东名下股权权属开展尽职调查的与显名股东存在股权交易的善意第三人都值得优先保护,那么没有机会和不负有开展尽职调查义务的显名股东之一般债权人更应当受到优先保护。这种解释方法为“举重以明轻”[5]。因此,《公司法》第32条第3款规定的“第三人”包括非交易的善意第三人更为合理。

上述隐名股东能否排除执行代持股权的不同意见中,采纳何种意见更为合理呢?此外,以上只是显名股东为被执行人的情形,当隐名股东为被执行人且隐名股东之一般债权人申请执行代持股权时,显名股东能否阻却执行?这些都是亟待解决的问题。

二、代持股权及其执行异议之诉处理意见争议的成因

探究代持股权执行异议之处理意见的争议形成原因,有利于论证人民法院对代持股权执行异议之诉予以审查后如何作出正确的处理,而要探究代持股权执行异议之诉处理意见的争议形成原因,应首先厘清有限责任公司代持股权的形成原因。

1. 有限责任公司代持股权的成因

为维护社会主义市场经济秩序,促进和保证各类公司健康运行,立法机关通过立法的方式对公司进行规制。例如,我国《公司法》和其他法律法规对公司的设立主体、投资主体等作出了一定的限制:《公司法》第24条规定,设立有限责任公司的股东不能超过法定人数范围,否则将不能产生相应的效力(4)《中华人民共和国公司法》第24条规定:“有限责任公司由五十个以下股东出资设立。”。《公务员法》第59条禁止公务员从事或者参加营利活动(5)《公务员法》第59条规定:“公务员应当遵纪守法,不得有下列行为:……(十六)违反有关规定从事或者参与营利性活动,在企业或者其他营利性组织中兼任职务;……”。为了保护我国国家安全和经济安全,《外商投资产业指导目录》对外商投资及投资领域作出了一定的限制[6]。毋庸置疑,依法设立的各类公司发挥着推动社会主义市场经济发展的积极作用。

值得注意的问题是,我国公司运行实践显示,为了规避相关法律法规对投资主体等的限制,存在不具备投资主体资格的人,或者虽然具备投资主体资格,但是出于隐私保护、保护商业秘密或其他个人原因,与合格投资主体达成协议,由本人出资,出资后由合格投资主体代为持股的现象。比如,在有限责任公司人数达到最大限度时,其他想要投资的人往往就会采取委托公司股东代持股权的方式投资。一些不具备投资资格的外商投资者,为了获取利润往往通过境内人员代为持股[7]。以上投资方式形成了代持股法律关系。当然,代持股法律关系的产生不限于上述原因,还包括为了逃避债务而让他人代为持股,为了享受国家对特殊群体的优惠政策而选择由他人代为持股等[8]。

2. 代持股权执行异议之诉处理意见争议的成因

对代持股权执行异议之诉,为什么会出现表1、2中不同法院对类似案件作出不同裁判,以及相似案件中最高院的裁判出现完全相反的结果呢?究其原因,笔者认为主要有以下几点:第一,现行法对代持股权的执行问题尚未作出明确规定,导致法官在裁判时更多地进行价值判断。第二,保护法益的倾向不同,有的法官倾向于保护实际出资人的利益(6)参见最高人民法院(2015)民申字第2381号,山东省高级人民法院(2015)鲁商终字第307号,福建省高级人民法院(2016)闽民终644号,河南省高级人民法院(2016)豫民终396号,江苏省南通市中级人民法院(2018)苏06民终3587号。,有的法官则倾向于保护显名股东之一般债权人的利益(7)参见最高人民法院(2016)最高法民申3132号,最高人民法院(2016)最高法民再360号,最高人民法院(2017)最高法民终100号,青海省高级人民法院(2018)青民终208号,贵州省高级人民法院(2019)黔民终262号。。第三,由于《公司法》第32条第3款所称的“第三人”范围不明确,法官在理解与适用时容易出现偏差,有的法官认为《公司法》第32条第3款所称的“第三人”仅限于股权交易相对人(8)同上注①。,而有的法官则认为“第三人”还包括显名股东之一般债权人(9)同上注②。。根据商事外观主义原则,有关公示体现出来的权利外观,致使第三人信赖并且信赖是合理的,哪怕公示出来的权利外观与真实权利归属不一,第三人的信赖利益也应予优先保护。故显名股东之一般债权人可基于对登记在显名股东名下股权的合理信赖申请法院强制执行,并且隐名股东不得对抗。第四,没有厘清商事外观主义原则的适用边界。有的法官认为,商事外观主义原则只适用于商事交易领域,因为其目的是为了保护交易安全(10)同上注①。;而有的法官则认为,在代持股执行中也应当适用商事外观主义,只要显名股东之一般债权人合理信赖权利外观,即使其没有与显名股东进行股权交易(11)同上注②。。

三、代持股权执行异议之诉的正确处理意见与理由

代持股权执行异议之诉可分为显名股东为被执行人时,隐名股东提起的执行异议之诉;隐名股东为被执行人时,显名股东提起的执行异议之诉。笔者认为,对这两种执行异议之诉的正确处理意见为:当显名股东为被执行人时,隐名股东不得以其为实际出资人为由,对抗显名股东之一般债权人申请执行代持股权;当隐名股东为被执行人时,显名股东能否对抗隐名股东之一般债权人,人民法院应当分情形处理。

1. 显名股东为被执行人时隐名股东不能阻却执行的理由

对于当显名股东不履行生效法律文书确定的义务,显名股东之一般债权人申请执行登记在显名股东名下的代持股权时,隐名股东能否对抗申请执行人的问题,无论是学术界还是司法实务中均未形成统一结论。笔者支持最高院在(2016)最高法民申3132号(12)参见王仁岐与刘爱苹等案外人执行异议之诉再审案,最高人民法院(2016)最高法民申3132号。裁判文书中的裁判观点,即隐名股东不能阻却执行,代持股协议属于隐名股东与显名股东之间的内部协议,不具有对外效力。

有学者主张,隐名股东能否对抗显名股东之一般债权人,关键要看代持股权归属于隐名股东还是归属于显名股东。如代持股权确实归属于隐名股东,则应当保护隐名股东的合法权益,隐名股东可以其为实际出资人为由,对抗显名股东之一般债权人的执行申请,反之则不可以[9]。笔者认为,在代持股执行过程中无需判断代持股权的最终归属问题,在执行过程中法院只要根据执行程序认定涉案财产归被执行人所有即可执行[10]。退一步讲,就算能够查明代持股权归属于隐名股东,只要显名股东之一般债权人基于对权利外观的合理信赖而申请执行代持股权,隐名股东也不得阻止执行代持股权的进程(13)“在某些情况下,法律还保护另一种信赖,即对于那种在正常情况下,由法律行为而发生的有效的拘束或授权的发生或存续的信赖,这种信赖的根据并不是或不仅仅是某项可归责的意思表示,其所根据的只是由其他方式产生的、存在某种相应的权利状态的表象。”参见[德]卡尔·拉伦茨:《德国民法通论》,王晓晔等译,法律出版社,2013年版,第886页。显名股东之一般债权人可申请强制执行登记在显名股东名下的代持股权,是在股权登记与真实权利状态不一致的情况下,保护显名股东之一般债权人对法律规定的权利表征形式的信赖。。因为代持股权的归属问题和代持股权的执行问题属于两个不同的维度:代持股权的归属问题解决的是隐名股东与显名股东之间的内部关系[11];而代持股权的执行问题解决的是显名股东与其一般债权人的关系,属于外部关系(14)代持股权的归属问题属于实体法范畴。“实体法是一个确定权利义务和权利归属的过程,而执行程序的价值取向在于运用国家强制力实现裁判文书所确定的内容,实现法定权利到实有权利的转化,保护当事人的合法权益,最终实现社会生活秩序的安定。因此,实体法和执行程序中关于隐名投资法律评价的价值理念是不同的。”参见张英《隐名股权的强制执行》,载《人民司法》,2007年第23期,第99页。。代持股权关系在本质上是隐名股东与显名股东双方基于意思自治原则达成的民事法律关系,二者之间的纠纷可以另案解决。在隐名股东让显名股东代为持有的股权被强制执行后,隐名股东可基于违约或者侵权等理由向显名股东主张权利。

当然,对于显名股东之一般债权人的保护也不能一概而论。在代持股权强制执行程序中,需要审查显名股东之一般债权人对隐名股东与显名股东之间存在代持股权协议是否知情,以及显名股东与其一般债权人之间是否存在恶意串通的情形。如果显名股东之一般债权人不知情且二者之间无恶意串通的情形,则根据商事外观主义原则,其有合理理由相信显名股东名下的股权归显名股东所有,其信赖利益可获得优先保护(15)“确认某种事实的存在或某种资格的取得只须满足形式条件的情形在法律上并不鲜见,除了取得股东资格的情况,其他如物权法的物权公示原则,也采用‘记载于不动产登记簿的人或推定不动产占有人为该不动产的权利人,动产的占有人是该动产的权利人’的形式主义物权确认方法,合同法上的‘表见代理’制度亦与此雷同。这种以形式要件确定法律效力的做法可以统称为‘外观主义’。法律上之所以要作出这样的规定,其主要目的还在于维护交易秩序和交易安全。”参见周友苏《试析股东资格认定中的若干法律问题》,载《法学》,2006年第12期,第80页。“外观主义,是指交易行为的效果不以行为人意思表示是否真实为准,而是直接依据在法律上具有重要意义的外观事实作为判断法律关系效力的依据,从而保护第三人的信赖利益,维护交易安全。外观主义起源于德国传统民法,从比较法的角度来看,各国商法普遍认可外观主义学说,尽管各国在成文法上并未通过具体的条文对其作出规定,但外观主义在各国商事法律具体制度中均得到了广泛适用。同样,外观主义在我国诸多具体商事法律制度中也得到了体现,并在不实登记、表见股东、票据的文义性等诸多方面得到了普遍贯彻。”参见陈笑莉《债权人申请执行显名股东代持股权的司法考察与法理研究》,载《金融法苑》,2018年第2期,第53页。。反之,则证明对公示显示出来的外观权利缺乏合理信赖,在此种情况下,商事外观主义原则便失去其适用的土壤,此时应当优先保护隐名股东的权利[12]。应当注意,这里知情与否的时间点应当以申请执行时为界限,只要在申请时不知情,即使在后续程序中知道了代持股权关系的存在,也不排除商事外观主义原则的适用。因此,笔者认为我国《公司法》第32条第3款规定的“第三人”应理解为“善意第三人”,而不是指任何第三人。

笔者之所以赞成隐名股东不能阻却执行,除了前述论及的基于商事外观主义原则外,还基于以下原因:

(1) 基于利益与风险相一致的考量

一方面,隐名股东与显名股东基于某种目的签订代持股协议,约定股权登记在显名股东名下并行使股东权利,而收益归属于隐名股东。由此可见,隐名股东才是最终的利益获得者。但是,隐名股东不能只享受利益而不承担风险。这就好比“没有无义务的权利,也没有无权利的义务”的常理一样。在商事投资领域,投资本身就存在着风险,具体到代持股关系中,隐名股东承担的风险应当包括其让显名股东代为持有的股权被显名股东处分或是被法院强制执行的风险。隐名股东在与显名股东订立代持股权协议时就应当审查显名股东的经济状况,也应当预见到可能会发生的风险,更应当有勇气承担相应的风险。

另一方面,根据《公司法司法解释(三)》第26条第1款规定之精神,当公司资产不足以清偿债务时,公司债权人有权根据相关法律规定请求显名股东承担责任。换言之,在存在代持股关系的背景下,显名股东肩负着承担公司债务的责任,而不是隐名股东。虽然该条第2款为显名股东提供了救济途径,即显名股东事后可向隐名股东追偿(16)参见《公司法司法解释(三)》第26条:“公司债权人以登记于公司登记机关的股东未履行出资义务为由,请求其对公司债务不能清偿的部分在未出资本息范围内承担补充赔偿责任,股东以其仅为名义股东而非实际出资人为由进行抗辩的,人民法院不予支持。名义股东根据前款规定承担赔偿责任后向实际出资人追偿的,人民法院应予支持。”,但显名股东也确确实实地肩负着无法追偿的风险。从这个角度讲,如果只让显名股东承担风险而只让隐名股东享受利益,有违公平原则。

(2) 维护投资市场稳步运行

在市场经济迅速发展的背景下,投资市场越发活跃,特别是《公司法司法解释(三)》对代持股法律关系的肯定,使得商事领域代持股现象越来越多。从某种程度上讲,代持股法律关系拓宽了商事投资领域和投资方式,为人们投资提供了便利。代持股法律关系是商事自由原则的具体体现。隐名股东的投资自由符合市场规则,值得尊重。但是,自由不是无限的,自由也需要受到相应的规制。与隐名股东自由选择放弃显名而故意隐名相比,基于合理信赖公司登记显示出来的外观权利而申请强制执行登记在显名股东名下代持股权的显名股东之一般债权人更值得法律保护[13]。同时,在代持股权执行过程中,坚持隐名股东不能对抗显名股东之一般债权人,有利于倒逼隐名股东在选择让他人代为持有股权的时候能够做到认真调查、理性判断,进而作出合理抉择,这对投资市场的稳步运行也能起到积极的推动作用。

(3) 基于第三人利益的考量

在生活实践中,一个理性的人之所以选择同某一个民事主体为民事法律行为,而不是其他民事主体,可能更多地是因为看中了对方的财产状况,有理由相信对方有经济实力为相应的民事法律行为,这符合一个理性经济人的偏好。

在代持股法律关系中,正是因为隐名股东让显名股东代为持有股权,使得公示出来的权利外观表现为代持股权归属于显名股东,第三人基于外观权利有理由相信代持股权归显名股东所有,这在一定程度上引发了第三人的错误认识。由于这种错误认识,第三人误以为显名股东有经济实力,符合与其为民事法律行为的要求,从而与之为股权交易以外的民事法律行为。从这个角度讲,显名股东与隐名股东之间的代持股关系,在显名股东之一般债权人与该显名股东为民事法律行为的过程中是否起到“欺诈”作用呢?笔者认为是肯定的(17)欺诈的内容为交易相对方的资质。隐名股东与显名股东之间形成的代持股关系使得显名股东之一般债权人陷入错误认识,误以为显名股东具备订立合同的经济能力。。从这个意义上讲,在显名股东不能履行到期债务时,赋予显名股东之一般债权人申请强制执行代持股权的权利更为合理。如果支持隐名股东可以其为实际出资人为由,对抗显名股东之一般债权人,无疑会给显名股东之一般债权人带来二次伤害。

(4) 保障执行程序顺利推进

我国《民事诉讼法》第227条规定了案外人执行异议制度,即在执行过程中,如果案外人认为自己才是执行标的的真实权利人,继续执行将会侵犯自己的合法权益,那么其可向人民法院提出对执行标的的异议(18)参见《民事诉讼法》第227条:“执行过程中,案外人对执行标的提出书面异议的,人民法院应当自收到书面异议之日起15日内审查,理由成立的,裁定中止对该标的的执行;理由不成立的,裁定驳回。案外人、当事人对裁定不服,认为原判决、裁定错误的,依照审判监督程序办理;与原判决、裁定无关的,可以自裁定送达之日起15日内向人民法院提起诉讼。”。司法实践中,在执行登记于显名股东名下的代持股权过程中,隐名股东往往会以自己为实际出资人为由,向执行法院提出案外人对执行标的的异议。加之缺乏相关法律规定,极大地影响了代持股权执行的效率,进而加剧了执行难问题。

笔者认为,当显名股东为被执行人时,对于代持股权的执行应当以权利外观主义为准则,这不仅有其实践意义,而且更有利于提高执行程序的效率。倘若允许隐名股东以其为实际出资人为由,对抗显名股东之一般债权人,那么在法院强制执行非代持股权的过程中,被执行人就可以与其他人达成虚假代持股权法律关系,使自己成为显名股东,然后让隐名股东以其为实际出资人为由,阻止法院对该股权的强制执行,从而逃避本来就属于自己的非代持股权被强制执行(19)“法律不仅确认和保障社会生活的存在状态,也塑造着人们对特定行为后果的期待,从而引导人们的生活方式。隐名出资现象一方面或可吸引闲散资金、扩大社会生产规模;但另一方面,却不可避免地带有规避法律、逃避管制、贪占法律优惠等不法或不当目的。”参见甘培忠、周淳《隐名出资纠纷司法审裁若干问题探讨》,载《法律适用》,2013年第5期,第24页。,这无疑会给被执行人逃避执行留下空间,进而会阻碍执行程序的顺利推进,不利于解决执行难的问题[14]。

2. 隐名股东为被执行人时显名股东能否阻却执行应分情况考虑

代持股法律关系具有隐蔽性,其他人一般难以发现,有关公示体现出来的权利外观与真实权利归属截然相反。当隐名股东不履行生效法律文书确定的义务,隐名股东之一般债权人申请强制执行隐名股东的财产时,法官是很难发现隐名股东让他人代其持有的股权的[15]。但是,不排除申请执行人提供证据向执行法院证明隐名股东与显名股东之间存在着代持股法律关系,从而以隐名股东为实际出资人为由,申请执行代持股权。此时法院应当如何处理呢?

对此有学者认为,虽然代持股法律关系中代持股权登记在显名股东名下,隐名股东不具备股东登记之形式要件,但是代持股权是隐名股东通过出资形成的财产权利,能够满足申请执行人实现债权的需要,因此法院可以执行代持股权[16]。也有学者认为,当隐名股东为被执行人时,应当考虑显名股东的意思表示。倘若显名股东承认登记在其名下的股权归被执行人即隐名股东所有,则法院可强制执行代持股权。反之,若显名股东提出异议,则应当遵循商事外观主义原则,法院不得强制执行登记在显名股东名下的股权[17]。在“饶然与重庆德杰地产集团有限公司及陈宣仁等案外人执行异议之诉纠纷一案”(20)参见最高人民法院(2018)最高法民申3254号。中,再审法院持第二种观点,认为代持股权实际由显名股东持有,隐名股东是否实际享有代持股权具有不确定性。因此,在显名股东对隐名股东之一般债权人申请执行登记于其名下的股权提出异议时,该股权不得作为隐名股东的财产被强制执行。

对于以上两种观点,笔者认为都有失偏颇。笔者认为,当隐名股东为被执行人,隐名股东之一般债权人发现隐名股东有让他人代为持有的股权从而申请强制执行该股权,而显名股东提起执行异议之诉时,法院应当如何处理不能一概而论,应当分情形讨论。具体而言:

第一,如果隐名股东之一般债权人确有证据证明登记在显名股东名下的股权实属隐名股东的财产,则不再适用“商事外观主义”,法院对显名股东对抗隐名股东之一般债权人申请执行代持股权应不予支持。应当注意,前述显名股东为被执行人时主张适用“商事外观主义”,同样是执行代持股权,这里又否定该原则的适用,可能会有人认为这是自相矛盾,其实不然。这两种情况存在着本质区别:前者是显名股东为被执行人,其一般债权人是基于对公示显示出来的外观权利的合理信赖而申请执行代持股权,此时存在受法律优先保护的显名股东之一般债权人的信赖利益,有“商事外观主义原则”适用的土壤。而后者是隐名股东为被执行人,隐名股东之一般债权人不是基于对公示显示出来的外观权利的合理信赖而申请执行代持股权。相反,如果隐名股东之一般债权人基于公示显示出来的外观权利相信登记于显名股东名下的债权属显名股东所有,那么其就不会申请执行代持股权。正因为其有证据证明代持股权实际为隐名股东享有,才申请执行该股权。因此,此种情况下根本不存在法律优先保护的信赖利益,也就不存在“商事外观主义原则”适用的土壤。

第二,如果申请执行人无法证明登记在显名股东名下的股权之真实权属关系,但隐名股东能证明代持股权归自己所有,也不适用“商事外观主义”,处理意见同第一种情况,不再赘述。

第三,如果申请执行人和隐名股东都不能证明代持股权实属隐名股东或者申请执行人无法证明代持股权确属隐名股东,而隐名股东又不愿意说明实情,那么各方对代持股权的归属产生了争议,此种情况也不适用“商事外观主义原则”,道理同上。笔者认为,为了防止显名股东和隐名股东虚假达成代持股协议从而规避执行,可以借助证明责任的分配,将证明代持股权确属显名股东所有的责任分配给显名股东,如果显名股东能证明代持股权不归隐名股东而归自己所有,则法院应支持显名股东对抗隐名股东之一般债权人申请执行代持股权,反之则不予支持。

以上之所以排除“商事外观主义原则”的适用,还有一个原因就是防止隐名股东与显名股东通过达成虚假的代持股协议逃避股权的执行。设想一下,如果当隐名股东为被执行人时,显名股东可基于“商事外观主义原则”主张自己才是股权登记名义人,从而对抗隐名股东之一般债权人申请执行登记于显名股东名下的代持股权,那么当执行非代持股权时,被执行人就可以与其他人达成虚假的代持股协议,然后显名股东提出执行异议对抗执行该股权,从而促使隐名股东得以逃避执行。这不利于解决股权执行难的问题,同时也会起到消极的指引作用。

四、结 语

本文所论当代持股权作为执行标的时人民法院对案外人提起的执行异议之诉存在不同的处理意见,根本原因在于现行立法缺乏明确的规定。然而,对于民商事案件而言,在法律规定不够明确的时候法官也不能因此而拒绝裁判,此时就需要法官根据价值判断作出裁判,但不是每个法官的价值取向都是一致的,这就导致了相似案件存在不同裁判结果的现象。

现代法治是规则之治。正如美国著名法哲学家富勒所言:“一套使人类行为服从于规则之治的系统所必需具备的首要素质是显而易见的:必须有规则存在。”[18]实际上法律就是一种规则,具有稳定性、确定性和可预测性特征。也就是说,法院在依据某一法律规则作出裁判的时候,如果要使公众信服,那么所依据的法律规则必须是现实存在的,并且是为公众知晓的。相比西方国家而言,我国早在春秋时期就有政治改革家意识到了这一点,为此纷纷主张将法公之于众[19]。

然而《公司法》第32条第3款规定的“第三人”范围并不明确,以至于司法实践中不同的裁判者对此有不同的理解,从而导致相似案件出现截然不同的裁判结果,甚至同一案件不同法院也会作出截然相反的裁判。鉴于此笔者认为,为了保证人民法院正确审结代持股权的执行异议,首先需要进一步明确相关法律规定,如对《公司法》第32条第3款所称的“第三人”通过立法解释或司法解释明确其含义,提供统一适用标准。其次,应加快出台相关法律规定,以适应司法实践需要。

此外,在代持股执行异议之诉的审判中,要准确把握商事权利外观主义原则的适用边界,避免商事外观主义原则的滥用和泛化。

[1]叶明.试论有限责任公司股权代持的效力与规范运作 [J].宁波大学学报(人文科学版),2017,30(1):120-126.

[2]施天涛.公司法论 [M].2版.北京:法律出版社,2006:230.

[3]周友苏.新公司法论 [M].北京:法律出版社,2006:229.

[4]陈希国,彭震,李宁.委托持股(隐名出资)引发的法律问题探讨——山东省高级人民法院第八期法官沙龙综述 [J].山东法官培训学院学报,2019(4):178-193.

[5]刘俊海.代持股权作为执行标的时隐名股东的异议权研究 [J].天津法学,2019(2):7-14.

[6]甘培忠,周淳.隐名出资纠纷司法审裁若干问题探讨 [J].法律适用,2013(5):18-24.

[7]曾祥生,苏沂琦.论隐名股东资格认定法律制度之重构 [J].江西社会科学,2019(1):193-203.

[8]郑瑞平.论隐名股东利益之法律保护 [J].中国政法大学学报,2010(5):103-108.

[9]王君.隐名股权强制执行法律问题研究 [D].长春:吉林大学,2019:8.

[10]黄宣.民事诉讼法理与教学研究 [M].北京:光明日报出版社,2015:164.

[11]韩煦.论细分代持股下的股权归属——以区分说为基点 [J].郑州航空工业管理学院学报(社会科学版),2017(5):19-24.

[12]肖建国,庄诗岳.论案外人异议之诉中足以排除强制执行的民事权益——以虚假登记财产的执行为中心 [J].法律适用,2018(15):11-22.

[13]赵旭东,顾东伟.隐名出资的法律关系及其效力认定 [J].国家检察官学院学报,2011,19(2):141-148.

[14]黄宣,朱程,申婷婷.论执行依据不明的救济机制——基于当事人权利保障的视角 [J].沈阳工业大学学报(社会科学版),2020,13(5):451-457.

[15]乔茹.论大数据背景下的民事证据禁止规则 [J].沈阳工业大学学报(社会科学版),2019,12(4):351-355.

[16]杨明婕,高娜.论强制执行中隐名股权的权属识别 [J].执行工作指导,2013(1):204-213.

[17]陈赞友.对有限责任公司股权强制执行的若干问题研究 [J].学理论,2015(22):149-151.

[18]富勒.法律的道德性 [M].郑戈,译.北京:商务印书馆,2005:55.

[19]叶孝信,郭建.中国法制史 [M].上海:复旦大学出版社,2017:35-37.