近年来,中国经济社会发展取得了令人瞩目的成就,社会生产能力迅速提升。作为弥补财政赤字的手段,地方政府债务在地方公共服务、宏观经济调控和资源有效配置方面发挥着重要作用。然而,随着债务规模的扩大,地方政府债务对私人投资和消费会产生挤出效应,不断增加的债务本息也会加重地方税费负担,这些问题将在一定程度上影响地方经济的健康可持续发展。研究表明,政府负债率过高会抑制经济发展,政府债务与GDP比值低于60%时,经济增长率较高;超过90%时,经济增长率较低。适度控制举债规模成为社会经济稳定协调发展的重要环节[1]。近年来,我国地方政府债务规模扩大较快。统计数据显示:2016年底,我国地方政府债务余额为15.32万亿元,而截至2021年6月末,全国地方政府债务余额已达27.58万亿元[2]。在没有考虑隐性债务的情况下,地方政府债务增速明显,债务风险不断增加。在债务规模持续高速增长过程中,一旦债务风险没有得到有效控制,将对财税体制和社会经济产生冲击,甚至影响整个社会体系的正常运行。因此,正确处理地方政府债务与经济发展的关系,促进地方政府债务对经济发展的正向推动,有效防范和化解地方政府债务风险,是一个长期性的研究课题。

一、地方政府债务规模扩张的核心驱动因素

我国地方政府债务规模扩张既有内在的制度性、体制性因素,也有外在的基础性、助推性因素。目前来看,这些核心驱动因素没有发生本质改变,并且在未来一段时间内,仍是地方政府债务管理和优化的重点。

1. 地方财力与事权制度性匹配失衡是地方政府债务扩容的内因动力

在我国现行的制度框架下,独特的财政分权模式成为地方政府债务规模持续扩张的重要因素[3]。地方财权与事权均衡匹配困难的一个主要原因是,我国分税制在设计之初是以地方经济和各级政府职能同质化为前提的,而在现实中,全国各地方经济基础、产业结构、社会环境、自然条件、人口数量等都不尽相同,要求地方政府通过发展自身财源来满足财政支出要求,与现实国情存在一定冲突,在财力上移、财政事权逐渐下放的制度环境中,做到财权与事权相匹配相对困难[4]。由政府间财政关系改变形成的财权与事权失衡问题,导致地方政府财政支出比例上升,收入减少,地方财力自由度下降;与此同时,使更多的基础设施以及文教卫生等公共产品支出由地方承担,地方政府在改善民生、环境治理等方面投入大量资金[5],为解决财政缺口而举借债务,弥补财政直接投资不足。

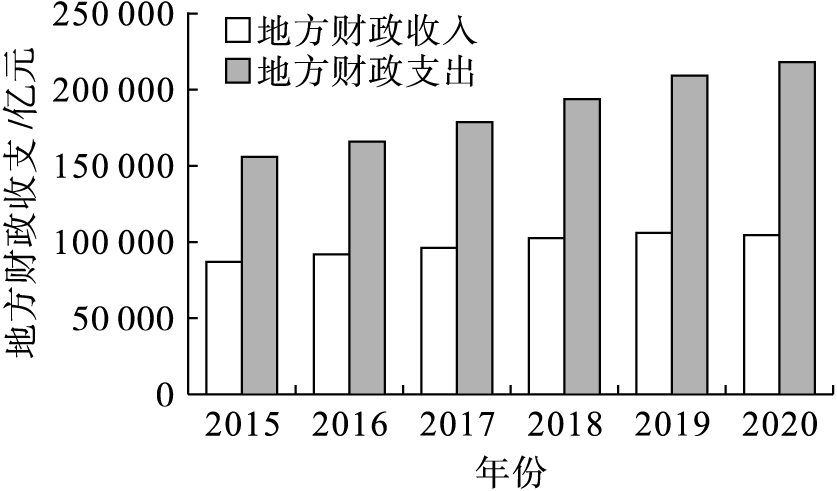

近年来,我国进行了全面营改增、推进中央与地方财政事权和支出责任划分、上级转移支付不需要地方配套等一系列改革,一定程度上缩小了地方财政收支缺口,但没有从本质上解决这一问题,事权和财力不匹配甚至倒挂的现象仍然存在。自2015年新预算法实施以来,对地方政府债务采取了限额控制管理。在具体操作中,仍然存在框架内融资额度不能完全满足地方经济建设需求的情况,一些地方政府开始变相采用框架外平台举债融资[6]。财力、事权垂直上的不平衡,使地方政府支出超出其财政收入所能承载的压力,如图1所示。事实上,多年来地方与中央财政之间博弈持续存在,地方政府在资源、财权乃至政策的具体制定与执行方面具有很大的策略空间和操作余地[7],为满足地方经济建设需求,多渠道、多方式举债成为地方政府履行职责、实现事权、获取财政资源的重要途径。

图1 地方政府一般公共预算收支匹配缺口

数据来源:相应年份《中国统计年鉴》。

2. 多维度预算软约束是地方政府债务规模持续膨胀的体制性因素

理论上,地方政府举债面临着多重约束:一是预算约束,即当一个预算约束体的支出超过它所能获得的收益时,预算约束体应该被清算而破产;二是同级间的约束,主要表现为人大对政府举债的监督约束;三是市场约束,主要表现为能否通过市场机制融通资金以及合理控制融资成本。

在实践中,上述几个方面均呈现不同程度的软约束。从预算约束看,一方面,地方政府为实现各项经济指标、达到政绩考核要求,进行大量超出当地财政预算的投资活动。当前经济环境下没有地方政府破产的先例,地方政府仍然可以预期中央财政会作为“最后兜底人”偿还其无法完全偿还的负债。在这一过程中,地方政府往往具有机会主义倾向,兜底性质的隐形担保所形成的软约束,诱发了责任跨域转移以及官员任期跨期卸责,助推了地方政府的举债动机[8]。另一方面,在财力不足情况下,地方政府承担各种政策性责任,某些过度负债行为往往会被默许。上下级官员存在政绩与利益上的一致性,为提高系统内政绩,上级政府往往不会严格约束下级政府的举债行为,形成上级政府的预算软约束,达到一定程度后会导致地方政府支出扩张,从而产生过度举债。而同级间的软约束主要表现为地方人大对同级财政预算的决策和监督有限,不能决定预算支出的具体用途,对政府融资平台等隐性举债融资约束力度则更小。在市场层面,预算软约束主要表现为国有银行习惯性将地方政府视为安全的借款人,认为其会履行债务人还款义务,其中区域城商行更是受当地政府影响较多的“钱袋子”,为地方财政提供了大量信贷资产。上述多维度的预算软约束,助长了地方政府债务规模扩张。

3. 城镇化对公共服务均等化的需求是地方政府债务规模持续扩大的基础性因素

我国已进入工业化、城镇化快速发展阶段,工业与服务业发展迅速,人口向核心城市集聚,人口跨区域流动规模持续上升[9]。城市扩张对基础设施及交通、能源和教育、医疗等高质量公共服务均等化需求不断增加,地方政府为吸引人口流入,也倾向于增加公共服务供给。城镇化率和区域常住人口的变动,对财政资金需求存在显著影响,城镇化所形成的城镇人口密度上升,使地区公共服务需求明显增加。由于在短期内城镇人口密度上升所造成的公共品拥挤缺口,往往超过新增人口规模经济所带来的税收增加,故增加地方财政公共支出成为刚性需求[10]。我国虽然存在多元化的投资主体,但政府投资仍然处于主导地位,这便形成了地方政府债务扩张的基础性因素[11]。不同于西方国家主要依靠税收、价格调节机制来提供均等化的公共服务,我国地方政府为满足这些需求,更多地是需要地方财力支持[12]。城镇化进程中提供高质量公共服务的需求,是导致地方政府债务规模持续扩大的一个主要原因。中国大多数省份的公共基础设施投资规模因政府融资而产生明显变化[13],城市大规模扩张建设提高了政府负债率,新城建设明显扩大了地方政府债务规模[14]。城镇化进程的推进过程也是地方政府扩大公共服务供给的过程,可使地方政府财政压力迅速增加,对地方政府债务规模增速的正向影响显著。

4. 隐性金融分权是地方政府关联隐性债务蔓延的助推性因素

在中央政府“修明道、堵暗道”的地方政府债务治理框架下,地方政府理论上应该通过发行政府债券筹集资金,但在操作环节上地方政府债券有较为严格的限额规定及审核要求[15]。在此背景下,一方面,地方政府往往运用本层级的金融资源配置权和控制权影响地方金融资源分配,变相采用多种金融工具以及市场主体进行负债融资,借助地方政府控股的城商行、融资平台、影子银行、地方国企等可控资源,采用资管、信托、租赁等形式进行非标融资,并将所募资金以债权、股权等形式投入融资平台等主体,形成隐性债务[16]。同时,对于市政道路、管网工程等基础设施建设,则借助城投债、银行贷款、PPP、投资引导基金等金融工具,以购买服务、政府补贴、承诺回购和固定回报等手段变相进行财政兜底[17]。地方政府有能力在金融方面干预控股城商行等地方金融机构的信贷配置,同时城商行也存在信贷资源的体制性偏好,为基础设施建设预留信贷资源,积极参与各类融资项目,甚至规避国家政策限制将资金转移到表外形成隐性负债。另一方面,国有企业是地方政府关联隐性债务的一个潜在领域。地方政府与国有企业利益紧密相关并拥有其终极产权,国企的经营规模和利润水平与地方财政收入和官员政绩紧密相关,地方金融机构面对国企的贷前审查和逾期催收往往不严格,甚至在负债率超过警戒线的情况下,仍然默许企业借新还旧来推迟债务风险暴露。发生债务违约时,地方政府通常干预地方金融机构为国企“输血”,削减地方金融机构经营利润,导致地方金融机构经营风险加大,超预算限额之隐性债务快速蔓延[18]。

此外,在监管制度等方面,发行债务审批、债务资金监管以及偿还机制不完善也助推了债务规模扩张。地方债监管效果一定程度上取决于地方政府的遵从度,地方政府只有不打折扣地全面执行中央文件,政府债监管有效性才能提高。

二、地方政府债务与经济发展的关系

发行地方政府债务是一定时限内地方政府提供均等化、高质量公共产品,进行宏观经济调控的重要手段,因而研究地方政府债务与经济发展的关系具有重要意义。从全球视角来看,大量关于地方政府债务与经济发展关系的研究兴起于2008年世界金融危机和欧洲主权债务危机,地方政府债务对经济发展正向促进、负面影响和具有非线性关系的理论观点均有存在。

1. 地方政府债务对经济发展的促进与推动

理论上看,凯恩斯主义学派的传统观点认为,私人资本往往不愿意进入投资大、回收期长的公共投资项目,而地方政府举债成本一般较低,有利于提高地区公共服务水平,从而促进经济发展。事实证明,我国地方政府债务在撬动投资以及对全年GDP增长方面均具有明显拉动作用[19],地方政府债务和经济发展之间存在显著正相关关系,但地方政府债务对经济增长的拉动效应随着债务规模扩大逐渐呈收敛趋势[20]。事实上,地方政府债务促进经济增长有着诸多前提条件,经济发展阶段、地区经济特征、政府性基金收入水平等,都是影响其正向促进作用的重要因素。当经济发展处于下行周期时,大力发行地方政府债券可以抵消经济的衰退,对经济发展产生正向拉动效应,使国民经济尽快走出衰退期[21]。在经济不发达、金融扶持力度大和人口流出集中等地区,通过地方政府债务增加政府投资也对当地经济增长具有明显拉动作用[22]。在政府性基金收入方面,一些地方政府通过压缩城市商品房建设用地间接推动土地价格上涨,以期使土地财政收入水平增加,并且以土地或土地财政收入为抵押担保发行地方政府债券,通过政府投资加强当地基础设施建设,推动区域工业经济发展,增加政府性基金收入水平。当土地市场降温、国有土地使用权出让、收入增速下降时,地方政府性基金收入会出现明显下滑,地方综合财力面临缩水压力,在这种环境下地方政府债务可以对冲本级政府性基金收入下滑,以政府投资加强当地基础设施建设,从而推动区域经济发展[23]。

2. 地方政府债务对经济发展的挤出与制约

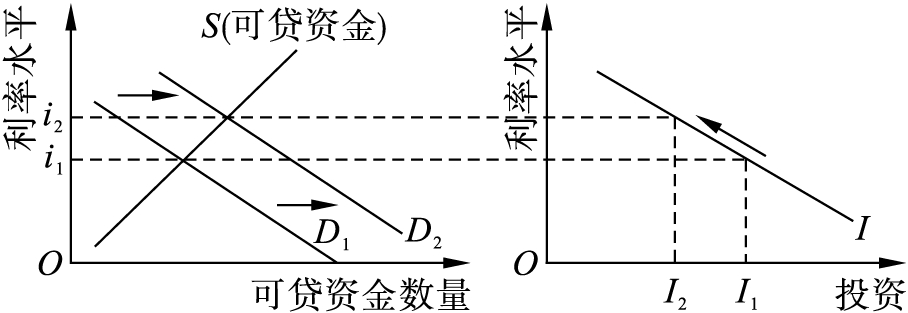

与凯恩斯主义学派不一样,古典学派认为,地方政府债务资金长期来看具有挤出效应,即地方债务规模扩张占据大量地方金融资源,促进可贷资金需求增加,提高市场利率,最终将一些私人资本挤出投资范畴,具体如图2所示。

图2 地方政府债务的挤出效应

民间投资不足会使地方经济增速下降,在一定条件下可以演绎为负相关关系。Kumar等选取40年的统计数据,分析多国地方政府债务对经济增长的影响,研究结果显示,地方政府债务水平较高的国家在随后40年的经济增速相对放缓,最终得出地方政府债务水平较高会导致私人资本退出,从而使经济增长放缓的研究结论[24]。刘哲希等选取我国内地31个省(自治区、直辖市)的隐性债务进行估算,并考察了地方政府债务对经济增长的影响,结果表明:隐性债务对民间投资的挤出效应更为明显[25],过高的隐性债务率会使地方政府债务对经济增长的负向影响加强。此外,在金融秩序和政府经济负担方面,地方政府债务对经济发展也会形成一定影响[26]。地方政府债务规模快速扩张影响财政金融体系正常运行,地方政府债券所形成的债务货币化,导致货币供应量快速大规模增加而诱发通胀,对地方经济发展产生负面效应。地方政府债务占GDP的比重过高造成政府的本金利息兑付负担加重,持续的借新还旧使债务总额不断增加,税收及各项财政收入一旦难以支撑则存在着资金链断裂的可能,从而扰乱地方经济正常秩序。长期来看,地方政府债务持续扩容会增加地方财政压力和金融秩序的不确定性,影响地方政府公共支出水平,从而影响经济增长[27]。

3.政府债务与经济发展的阈值门槛非线性关系

综上,地方政府债务对经济发展的作用存在两种机制,既有促进和推动作用,也有挤出和制约作用,因此需要对地方政府债务与经济增长之间的非线性关系进行深入分析。地方政府债务对经济增长的持续推动作用存在明显的前提条件,国债规模与经济增长之间存在最优债务非线性关系,最优值应该是国债正净效应最大化时的国债规模,一旦超过临界点,将形成陡峭的正效应下滑曲线[28]。事实上,在地方政府债务规模对经济发展的促进由正转负的非线性过程中存在一个均衡点,当地方政府债务水平低于此均衡点时,发行地方政府债务的资金通过公共投资完善基础设施对经济增长有正向的拉动作用,随着负债率的升高,这种对经济的正向拉动作用逐渐减弱;当债务率高于临界值之后,原本正向显著的经济增长促进作用基本趋近于无;当地方政府负债与国内生产总值的比值达到一定水平时,即形成促进和抑制经济增长的拐点[29]。也就是说,这种非线性关系表现为地方政府债务规模的门槛效应,并与经济增长基本上呈倒U形关系:当债务余额与GDP比值在较低水平时,有利于经济增长;若债务规模超过这一门槛值,负效应逐渐增加,并最终成为经济增长的阻碍因素。进一步研究发现,地方政府对地区全要素生产率增长也有明确的门槛效应,如果债务水平已经超过门槛值,则会对全要素生产率产生显著的抑制作用。财政独立性高的地区债务承载能力强,其门槛值相对较高[30]。此外,从地方政府债务主要投向的基础设施领域来看,如果基础设施大规模投资长期依赖地方政府举债,会造成政府债务过多过快增长。债务率升高、财政还本付息压力增加,会导致企业税费负担过重,对经济增长的促进作用将会明显减弱。可见,地方政府债务是一把双刃剑,债务规模适度有利于经济社会发展,过度负债则会增加地方财政风险,在未来会给社会带来不稳定因素。

三、地方政府债务风险的识别与预警

地方政府债务规模快速增长是我国政府债务总体规模扩大的主要原因,从层级来看,我国政府债务风险主要来源于地方政府举债。地方政府债务本息负担最终归于三种方式:一是常规的借新还旧;二是由财政资金按时还本付息;三是如果借新还旧无法延续,地方财政难以支撑债务本息,导致债务违约。地方政府债务风险主要表现为财政收入不足以支撑当期财政支出所形成的资不抵债,政府和居民负担超常规增长导致偿付能力不足。其中,债务规模作为中间变量,使债务风险不断上升,一旦风险得不到有效控制,不仅会影响当地经济可持续发展,甚至可能转为全省或全国性风险。因此,地方政府债务风险的识别与预警防控,是确保地方政府债务融资对经济发展正向推动作用有效发挥的重中之重。

1. 以分散指标法为基础进行多样化模型动态风险综合预警

地方政府性债务风险评估早期主要采用基于地方财政数据构建的评价指标,这些指标反映政府债务规模与财政收入之间的关系,如负债率、债务率、偿债率、利息支出率、债务依存度、资产负债率、担保债务比重等指标。《马斯特里赫特条约》设定的警戒线,一直被诸多国家作为判定政府债务风险的量化依据,同时在实际应用过程中各国也纷纷建立预警指标体系,建立债务风险“红绿灯”预警系统,设定利息支出率、债务率等指标的警戒线,将地方政府债务与偿债能力挂钩,进行地方政府债务风险管理。我国地方债务风险评价体系的设计普遍在指标法基础上进行动态综合分析,在建立地方政府债务风险预警评价体系的同时,运用模糊综合评价方法进行预测,采用横向类比债务风险区间划分方法进行地方债风险分析,并建立债务可持续性预测理论模型[31]。在采用负债率、债务率和再融资率等指标识别和预警地方政府债务风险的同时,根据不同经济增速的情景假定,就债务压力测试开展预警和动态研究[32]。在实证定量研究方面,在地方政府性债务风险评价指标的基础上,采用因子分析法、层次分析法、客观熵值法等。其中,因子分析法构建单一主体地方政府债务风险生成模型,将债务指标体系与地方经济负担、政府财政负担和居民收入负担等外部负担情况相结合,从内部结构和外部负担来分析地方政府动态偿债能力[33]。层次分析法建立地方政府债务风险预警体系,在地方政府债务风险框架下,将GDP增长率、负债率、财政自给率等风险预警指标分别纳入宏观经济环境、债务压力和偿债能力三个子系统,形成地方政府债务风险现状评价及动态预警[34]。客观熵值法通过分层指标权重测算省级财政债务清偿能力,同时建立地方政府债务风险预警体系,进行动态监管和量化评级[35]。

2. 运用模型测算法分析地方政府债务信用控制违约风险

地方政府债务风险测算最常用的是由美国KMV公司开发的信用监测模型,即KMV模型,采用多种信用风险测度的计量工具,并将期权定价理论用于预测机构违约概率,因其所需数据简单且可以测度单个资产风险,在地方政府信用风险研究中使用较多。我国学者运用模糊期权的KMV模型分析地方政府债务风险时进行了积极探索,依据正态分布计算的违约概率,以计量工具模拟地方政府可支配财政收入分布情况,并运用KMV模型对地方政府债券最优发行规模和违约概率进行了推测[36]。KMV模型机理在于债务人可以将一定比例的财力“转移”给债权人,即如果地方政府财力可以偿还到期债务的本息和,那么地方政府债务就不会违约。在运用KMV模型评估地方政府债务违约风险时,需计算地方财政收入,即税收收入、土地出让收入和其他收入[37],同时还需评估政府资产财力作为偿债保障,包括流动性资产和固定资产,其中国有资产是地方政府财力的重要来源[29]。何德旭等在分析地方政府债务风险时,运用KMV模型评估各省市地方政府债务违约风险,采用灰色系统理论的GM(1,1)模型预测2020—2025年地方政府债务余额,以债务率反推可担保地方政府财力的比例,并对“十四五”期间我国地方政府债务违约风险进行了压力测试,实现了对地方政府债务模型化风险预警的动态化研究[38]。

3. 从事后监控推进到事前预警进行风险防控量化分析

分税制改革初期,我国地方政府债务长期借助地方政府举债融资平台在表外隐性扩张。2011—2013年,审计署通过大规模债务审计对地方政府债务的发行渠道和存量规模进行全面排查,得到的相关数据仍没有形成连续的时间序列,而通过分割离散的数据信息难以建立系统的风险预警体系。这期间的预警研究大多为指标法的“事后监管”,其基于分散化的统计数据,预警时点后置,警戒值的设定多借鉴其他国家标准且不能完全适应经济形势的动态变化,难以实现对风险的实时监测。随着地方政府债务治理逐渐透明化、制度化,对纳入预算监管的地方政府债务实现了严格的增量管控,已经具备在技术层面建立地方政府债务“事前预警”机制的基础条件[39]。“事前预警”量化分析方法的目的在于,将风险评估时点前移至风险出现之前两年以上,以便政府决策层能够提前判断风险发生的源头所在,采取更有针对性的措施提前抑制风险发生[40]。其中,预警量化的线性分析通过设定一系列覆盖经济、政治等各方面的风险因素指标体系,以计量方法对各类指标进行加权线性分析,从而得到整体风险程度的综合量化指标。而对于风险预警的非线性量化评估,主要采用灰色关联度测算分析指标之间的关联度和各影响因素的非线性关系,也可以采用神经网络模型和灰色关联相结合的方法建立地方政府债务预警和评估体系,构建地方政府显性、隐性债务风险预警指标体系,对地方政府债务违约风险进行前期预测[41]。无论是线性还是非线性动态量化分析,都实现了预警时点前移。其中,线性方法通过由上而下的风险指数动态测定风险走势,非线性方法则侧重深入分析债务风险的主导原因,均有利于属地化的地方政府债务相机管理。

四、结论与展望

我国地方政府债务从银行信贷、地方融资平台、财政部代理到地方自主发行,本质上是在“激励”与“控制”之间的权衡过程中推进地方政府债务体系的规范化、透明化,以充分发挥其促进经济发展和提高民生福利的正效应。从财政金融体制、预算管理、隐性特征、经济发展等多个维度,解释地方政府债务不断扩容的原因和来源渠道。债务规模扩张对经济增长的影响是多方面的,实现地方经济可持续发展,应在加强地方政府债务风险预警防范的同时,通过结构性改革措施促进经济增长,确保财政收入水平稳步提高。

1. 矫正隐含的制度性错配,理顺政府间财力、事权及预算软约束

在财政体制安排方面,地方政府承担了大量的事权,但没有稳定的财权、财力相匹配,这是地方政府债务规模迅速扩大的重要内因。所以要防范地方政府债务风险,必然要进行财政体制优化,改变传统模式隐含的制度性错配。首先,深化财政体制改革,合理界定地方公共产品与全国性公共产品。上划部分全国性事权,明确划分中央和地方政府在投资事权上的责任边界,下沉财力,赋予地方政府相对独立的财权,健全的地方税收体系,通过制度设计使各级政府的收入来源与所提供的公共服务相匹配,从根本上解决地方政府财政缺口问题。其次,要关注地方公共产品与服务的外溢效应,关注重点地区政府债务风险。对于承担较多全国性国防、科研、教育、能源物质供给等非税源性公共产品的地区,其资源配置结构与地区经济特征不利于地方税收水平的提高且具有明显外溢效应。这些地区经济发展对政府债务依赖性相对较高,财政压力较大,需要适度增加财政支持,对体制设计中存在的各地区经济同质化的前提假设进行调整。此外,改变政府预算软约束需要规范转移支付制度,提高专项转移支付的透明度,明确政府转移支付的使用方向,加强对地方政府专项转移支付资金来源渠道和配套资金的管理,有效控制转移支付对地方政府投资行为的撬动效应。同时,应在各级政府间强化“一级政府举债,一级政府偿还”理念,并在政府性基金预算与一般公共预算之间建立“防火墙”机制,防止地方政府债务扰乱正常财政秩序,倒逼上一级政府的事后救助,促使地方政府在举债和债务偿还方面建立符合本地区财政实力的合理预期。

2. 合理控制举债规模,以数值型举债规则强化债务决策约束机制

防范地方政府债务风险并不等同于降低地方政府债务余额,而是要建立公开透明的举债规则来合理控制债务规模,构建科学有效的决策约束机制和债务风险长效防控机制。建立健全可量化的数值型债务规则:一是合理设定地方政府债务存量占GDP的比重,举债规模要与地区经济发展水平和财政偿还能力相适应;二是提取一定比例的收入盈余资金作为预防性政府债务风险基金,用于未来可能发生的显性或隐性债务支出,增加抵御风险能力;三是严格平衡预算规则,强化地方政府债务融资预算机制约束。由于一般债券计入公共财政预算赤字,要严格限制政府赤字占GDP和结构性赤字占GDP比重,保持经常性财政收入和支出平衡。赤字率在规则上是衡量债务收益和风险的警戒线,同时也是影响政府决策预期的心理线,一旦被突破,容易形成各地区间的传染效应,形成政府债务对一般预算支出项目的挤占[42]。数值型举债规则公开透明并具有可预见性,有利于对政府举债规模和综合成本的有效控制。此外,政府投资项目是地方政府发行债券的源头,对于涉及举债融资的项目,要强化项目决策管理,通过财务指标分析建立低效项目退出机制。注重公共投资项目的成本和收益,根据项目效益的外溢性强弱确定债券发行规模,将债务资金投向从传统的市政基建转为向教育、医疗、保障房建设等方面倾斜,为跨区域的要素流动提供高质量公共服务。同时,严禁建设高污染、高能耗的形象工程、政绩工程以及与实际经济发展水平不符、不具备还款能力的低效项目。严禁地方政府通过融资租赁、投资基金、购买服务等方式变相融资,通过强化债务决策约束机制,优化地方政府债务风险控制的制度环境。

3. 实施债务结构化、分类化管控,防止政府隐性债务衍生泛化

地方政府债务的良性发展需要对其结构、类别进行系统分析、分类管控,加强隐性债务管理,摸清隐性债务规模。针对风险集聚地区的政府项目融资、地方国有企业负债、地方金融机构不良贷款等隐性债务实施分类管理,有针对性地制定防控措施。同时,要从债务结构的视角实施差异化管理策略,对政府综合负债率和隐性负债率“双高”的地区要严格把控债务规模,并逐渐将隐性的存量债务转化为显性债务,不再新增隐性债务。对于综合负债率不高而隐性负债率较高的地区,要加大对隐性债务的疏导管理,放开规范合法的政府融资途径,通过“开前门、堵后门”将其隐性债务显性化,便于债务风险的防控。对于综合负债率较高而隐性负债率较低的地区,对新增债务规模加以有效控制,坚持债务显性化的同时避免新生隐性负债。对于综合负债率和隐性负债率均低的地区,要合理确定政府融资规模,使地方政府通过合理举债实现地区经济稳增长。此外,要引导金融资源的合理配置,阻断隐性债务风险向金融领域的扩散。金融机构应从商业化原则出发提供信贷服务,不得要求地方政府违规担保。加强金融审计和对金融机构执行政策的监管,引导金融资源支持民营企业融资需求,培育高质量的税源空间,提高地方财政抵御风险综合能力。

4. 加强地方政府债务风险事前防范和动态预警机制建设

地方政府债务风险预警评估的发展,是一个从“事后”、“事中”到“事前”时点逐渐前移的过程,初期分散的静态风险指标或单纯的模型测算,更多体现的是事后和事中监控,对风险的判断更多地是基于历史经验,定性因素干扰性明显[43]。有效的地方政府债务风险预警体系应从事前的角度出发,全面系统地掌握地方政府债务结构分布并测算其风险水平,在综合衡量地方政府债务风险指标基础上,采用定量与定性不断交叉融合的方法,将经济增速、财政收入增速等经济发展环境因素纳入事前预案,增加动态指标或模型测算,使预警时点前移。同时,提前做好周密的风险防控,对各个风险环节进行有针对性的动态管控,以主动的操作策略通过改变偿还进度、调整融资方式等措施,达到事前风险防范目的[44]。债务风险预警和防范体系的建设是规范地方政府举债行为的重要手段,通过对地方政府债务规模结构的动态监控构建债务风险防范预案,从事前和事中的角度来化解地方政府债务风险,相对于风险显现后的事后管理,能够更为有效地避免债务风险在某一地区或某一时点聚集造成效率损失,从而实现未雨绸缪。

[1] Reinhart C M,Rogoff K S.Growth in a time of debt [R].New York:Working Paper Series,2010.

[2] 中华人民共和国财政部.地方政府债券发行和债务余额情况 [EB/OL].[2021-07-26].http://yss.mof.gov.cn/zhuantilanmu/dfzgl/sjtj.

[3] 巴曙松.地方债务问题应当如何化解 [J].西南金融,2011(10):4-6.

[4] 刘尚希.财政分权改革——“辖区财政” [J].中国改革,2009(6):74-75.

[5] 马万里.中国地方政府隐性债务扩张的行为逻辑——兼论规范地方政府举债行为的路径转换与对策建议 [J].财政研究,2019(8):60-71.

[6] 李永友,张帆.垂直财政不平衡的形成机制与激励效应 [J].管理世界,2019(7):43-59.

[7] 钟晓敏,鲁建坤.地方利益、纵向财政关系与治理风险防范 [J].财经论丛,2016(12):17-27.

[8] 郭玉清,孙希芳,何杨.地方财政杠杆的激励机制、增长绩效与调整取向研究 [J].经济研究,2017(6):169-182.

[9] 陈本昌,张旋.经济开放、人口流动与区域经济非均衡发展——基于辽宁省经济增长率波动的分析 [J].沈阳工业大学学报(社会科学版),2021,14(5):435-443.

[10] 卢洪友,朱婵.地方债务、城镇化、人口流动与地方政府债务水平——基于中国地级市的经验证据 [J].经济社会体制比较,2020(1):9-21.

[11] 陈瑞,齐天翔.地方政府举债对工业经济水平的影响 ——来自省级数据的实证研究 [J].财经论丛,2017(4):19-25.

[12] 裴育,贾邵猛.人口流动背景下的地方政府基本公共服务支出——基于长三角地区的实证分析 [J].经济研究参考,2020(14):49-60.

[13] 陈思霞,陈志勇.需求回应与地方政府性债务约束机制:经验启示与分析 [J].财贸经济,2015(2):16-28.

[14] 周泽炯,杨勇.新型城镇化背景下地方政府债务与区域经济增长 [J].湖南科技大学学报(社会科学版),2019(3):53-59.

[15] 韩文琰,田静.我国地方政府专项债券的发行历程与展望 [J].地方财政研究,2020(7):33-38.

[16] 李一花,张芳洁.机会成本视野的地方政府举债逻辑及其风险防控研究 [J].中央财经大学学报,2020(11):3-12.

[17] 贾康.关于PPP创新中一些重要认识的辨析与探讨 [J].财政监督,2018(5):23-27.

[18] 马万里,张敏.中国地方债务缘何隐性扩张——基于隐性金融分权的视角 [J].当代财经,2020 (7):28-37.

[19] 明明,李晗,徐烨烽.地方政府专项债新政对基建投资的拉动作用及对债市影响 [J].债券,2019(9):61-66.

[20] 朱文蔚,陈勇.地方政府性债务与区域经济增长 [J].财贸研究,2014(4):114-121.

[21] Cerra V,Saxena S C.Growth dynamics:the myth of economic recovery [J].American Economic Review,2008,98(1):439-457.

[22] 胡奕明,顾祎雯.地方政府债务与经济增长——基于审计署2010—2013年地方政府性债务审计结果 [J].审计研究,2016(5):104-112.

[23] 高国华.地方政府专项债新规对地方经济的影响 [J].债券,2019(7):36-40.

[24] Kumar M,Woo J.Public debt and growth [R]//Social Science Electronic Publishing.Washington D.C.:IMF Working Papers,2010.

[25] 刘哲希,任嘉杰,陈小亮.地方政府债务对经济增长的影响——基于债务规模与债务结构的双重视角 [J].改革,2020(4):100-115.

[26] 李倩,息巨迎.金融生态环境对区域经济增长的影响 [J].沈阳工业大学学报(社会科学版),2021,14(3):237-241.

[27] 程宇丹,龚六堂.财政分权下的政府债务与经济增长 [J].世界经济,2015(11):3-28.

[28] 贾康,赵全厚.国债适度规模与我国国债的现实规模 [J].经济研究,2000(10):46-54.

[29] 刁伟涛.债务率、偿债压力与地方债务的经济增长效应 [J].数量经济技术经济研究,2017(3):59-77.

[30] 缪小林,赵一心.地方债对地区全要素生产率增长的影响——基于不同财政独立性的分组考察 [J].财贸经济,2019(12):50-64.

[31] 伏润民,王卫昆,缪小林.我国地方政府债务风险与可持续性规模探讨 [J].财贸经济,2008(10):82-87.

[32] 刘尚希,赵全厚,孟艳,等.“十二五”时期我国地方政府性债务压力测试研究 [J].经济研究参考,2012(8):3-58.

[33] 缪小林,伏润民.我国地方政府性债务风险生成与测度研究——基于西部某省的经验数据 [J].财贸经济,2012(1):17-24.

[34] 王振宇,连家明,郭艳娇,等.我国地方政府性债务风险识别和预警体系研究——基于辽宁的样本数据 [J].财贸经济,2013(7):17-28.

[35] 郭玉清,袁静,李永宁.中国各省区财政偿债能力的比较与演进:2005—2012 [J].财贸研究,2015(1):80-90.

[36] 蒋忠元.地方政府债券发行过程中的信用风险度量和发债规模研究——基于KMV模型分析江苏省地方政府债券 [J].经济研究导刊,2011(19):61-62.

[37] 徐占东,王雪标.中国省级政府债务风险测度与分析 [J].数量经济技术经济研究,2014(12):38-54.

[38] 何德旭,王学凯.地方政府债务违约风险降低了吗?——基于 31个省区市的研究 [J].财政研究,2020(2):9-26.

[39] 郭玉清,毛捷.新中国70年地方政府债务治理:回顾与展望 [J].财贸经济,2019(9):51-64.

[40] 郭玉清,薛琪琪.新时代地方债务风险监管的战略路径选择 [J].天津社会科学,2019(3):91-99.

[41] 李丽珍.地方政府或有隐性债务风险预警系统构建与应用研究——基于BP神经网络分析法 [J].财经论丛,2021(3):14-25.

[42] 郭玉清,薛琪琪,姜磊.地方政府债务治理的演进逻辑与转型路径——兼论中国地方政府债务融资之谜 [J].经济社会体制比较,2020(1):34-43.

[43] 郭玉清.地方政府债务风险的量化预警评估方法及应用 [J].财经智库,2019(3):47-65.

[44] 赵全厚.风险预警、地方政府性债务管理与财政风险监管体系催生 [J].改革,2014(4):61-70.